漢字が苦手な理由、原因はあります。決して本人が怠けているわけではありません。

そんな漢字が苦手な子どもに対して、まちがえた漢字を10回書かせるような大量の宿題を課すケースがまだあるようです。

練習が足りないと叱咤激励するだけならまだしも、深夜まで泣きながら宿題に取り組むようなケースがあるとしたら、それはもはや体罰です。

そんなことは令和の時代が許しません。私たちも許しません。

もしも、そんな状況にあるとしたら、取るべき対策は「やり方を変えてみよう」です。

「何度も書く」以外にも、漢字を覚えられる、漢字の知識を身につける方法はあるんです。

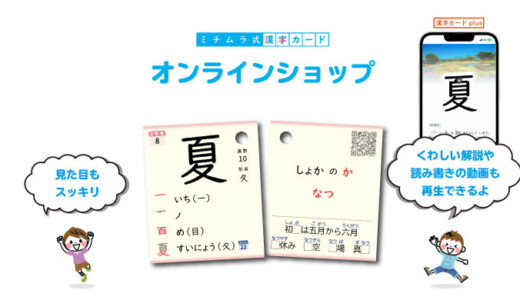

読み書きが苦手でも取り組みやすいミチムラ式漢字カードと電子書籍の「漢字eブック」が2024年4月に新しくなりました。楽しく漢字学習に取り組むきっかけにご活用ください。

目次

適切な支援につなげるために

近年は発達障害や学習障害への理解が深まりつつあると感じています。

一方で、発達障害と診断されないグレーゾーンで漢字の勉強に苦しんでいる子も多くいます。

とくに低学年では、漢字の宿題は日々の地獄と感じられている家庭も多くあると思います。

しかし、成長段階の子どもは、漢字を読み書きする能力に大きなバラつきがあります。

走るのが速い子もいれば、遅い子もいますよね。

文字を覚えて、言葉を操る能力を身につけるスピードにも違いがあるのは当たり前です。

そもそも、文字は右利きの人が書きやすいように作られているので、左利きの人はそれだけで文字を書きにくいのです。

したがって「周りの子はできるのに、なぜうちの子は…」と過度に心配する必要はありません。

それが個性です。

しかし、日々の生活や学習面に影響がある場合は対策を考えましょう。

もしも、漢字を覚えるのが苦手な子が「自分はバカだ…」などと言い出したら…。

それは本人の自己肯定感が著しく下がっている証拠。早急に何らかの対策や工夫を考える必要があります。

学習面の覚えるスピード、習得できる速さの個人差は、やり方と工夫次第で埋められるはずです。

そして、本当に困っている場合は使えるツールを積極的に使っていきましょう。

視力が低ければメガネを使うように、適切なツールを適切に活用することは決してズルいことではありません。

じっくり観察して原因を把握する

どんな対策を取ればよいのかを考えるにあたり、まずは子どもの様子をじっくりと観察してみましょう。

「漢字を覚えられない」といっても原因は人それぞれ、子どもを取り巻く状況も様々です。

読めなくて困っているのか、書けなくて困っているのか、思い出せなくて困っているのか、目の前の子どもはいったい何に困っているのでしょうか?

さらに、どんな風に読んでいるか、どんな風に手を動かしているか、どのように漢字を思い出そうとしているか、細かい部分まで観察してみてください。

書いた文字を見ただけでは分からない、多くの気づきがあるはずです。

こうした細かい部分の観察を経て「もしかして、こうなんじゃないかな?」と予想しながら、どこにつまづいているかを見極めるようにしましょう。

文字の読み書きに必要な、指先や目をコントロールする力が安定してくるのは、10歳前後と言われています。

低学年のうちは、本人も気がつかない(当たり前と思っている)見え方で苦労していることもあります。

特別支援の現場でも、よくよく原因を調べてみたら想像の斜め上を行っていたというケースはよくあり、ハッキリとした原因をすぐに突き止められられないケースもあります。

個人の特性も大きく影響するので、思考の過程や脳の中身を全て理解することはできませんが、原因がハッキリしないまま安易な対策に走るのもリスクが大きいです。

日々変わる自分の体や感覚をうまくコントロールできず、さらに言葉にすることができなくて苦労している子もいます。

まずは観察を通して、原因を把握できるように努めましょう。

極端に苦手さが見られる場合は、発達検査を受けることも大切です。

漢字嫌い、勉強嫌いにさせない

大前提として、小学生にとって漢字の学習は超とても重要です。

なぜなら、漢字の読み書きが苦手だと、教科書やテストの問題文が読めない・理解できないという問題が起きるからです。

だから現代の小学校教育で、漢字学習は基礎中の基礎といっても過言ではありません。

そのため、全国どこの小学校でも低学年のうちは徹底的な反復練習を課す例が多いです。

しかし、こうした反復練習を好む子どもはほとんどいません。

低学年のうちはせっせとやっても、4年生にもなれば面倒になって誰もやりたがりません。

高学年のクラスで自らすすんで取り組むのはほんのひと握り。大半の子どもたちは「つまらない」と思いながら嫌々やっています。

読み書きが苦手でなかなか覚えられないケースでは、絶望感を植え付けるだけのケースも多いです。

大人が同じことに取り組んだら、どれだけの人が続けられるでしょう?

少しでも成果を感じられるなら希望はありそうですが、発狂する人がいても不思議ではないと感じます。

書く作業はPCやスマホで簡単に置き換えられる時代です。

しかし、考えをまとめて整理したり、考察が必要なハイレベルな学習では手書きが推奨される場面も多くあります。

もちろん、書けないに越したことはありません。

しかし、漢字嫌いをこじらせて、勉強嫌いにさせてはいけません。本末転倒です。

漢字の勉強が原因で、自分はバカだ、勉強ができないなどと思うことがあるとしたら、それは悲し過ぎます。

ぜひやり方を変えましょう。方法は1つではありません。

漢字は全ての学習に通じる

とめはねはらい、細かいことを注意しない

漢字の読み書きが苦手な子に、とめはねはらいを細かく注意するのはNGです。

とくに低学年の段階では、整った漢字が書けるようにと、細部まで気をつけて書くように厳しく指導する場面が多く見られますが、この細かい指導が読み書きが苦手な子を漢字嫌いにさせているケースが山ほどあります。

漢字テストで「とめ・はね・はらい」を細かくチェックして、ひとつずつ赤ペンを入れる先生は多いですが、これもよくありません。

せっかくがんばって覚えた漢字を本人は読めるように書いたつもりなのに、バツにされたら悲しいですよ。

それで本人の意欲を引き出せると思っているとしたら、大間違いです。

小学校低学年の段階では、整っていなかったとしても読める漢字がかけていたらマルにする。

そのうえで「ここをこうしたら、もっとかっこよく書けるよ。」これでいいんです。

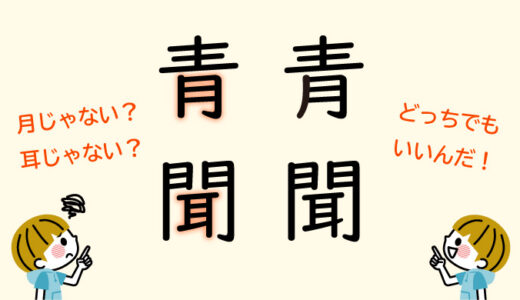

そもそも手書き文字には無数の形状が存在するのに、教科書に載っている教科書体の通りに書かないとバツにする採点方法がそもそもまちがっているのです。

私たちがそのように断言する理由は、文化庁の国語施策にあります。

下記の動画で、詳しく解説されているので、興味がある方はぜひご覧ください。

この解説動画を見ても採点基準を改めない教師がいたとしたら、それは教師の暴走です。書道の時間にやってください。

自分の主観を押し付けて、読み書きが苦手な子どもに罰を与えるような指導は、今すぐやめてほしいと思います。

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

学ぶ意欲を引き出す

現時点で漢字の習得に困っているようであれば、まずは本人の学ぶ意欲、自己肯定感の向上を最優先にしましょう。

本人のモチベーション、学ぶ意欲を引き出さない限り、成果はなかなか積み上がりません。

この問題は古今東西多くの人が抱える共通の悩みで、簡単には引き出せません。

しかし、小学生にとって勉強の基礎となる「読み書き」だからこそ大切です。粘り強く取り組みましょう。

幼稚園の頃は、どの子も新しく覚えた子を積極的に使おうとして、本人もまたそれを喜んでいたはずです。

成長したい、大人になりたい、という希望はどの子にもあるはずで、大人が読むような文章を読めるようになりたい、むずかしそうな内容でも気になることは理解できるようになりたいと、心の奥で眠っている知的好奇心をうまく刺激しましょう。

ただ単に、今のやり方が気に入らない、やりにくいと感じているだけです。

たしかに、単調に思える漢字学習は学ぶ意欲を保ちにくい分野です。

しかし、漢字にも「あ、なるほど。そういうことか〜」と理解できるポイントや理解したことを応用できるポイントはたくさんあります。

そして、机に向かって鉛筆を動かすことだけが勉強ではありません。

身の回りにある街中の看板や外食で食事をする時に眺めるメニューなど、読める漢字や言葉を探して「スゴイ、そんなのも読めるの!」と褒めるところから始めることも必要です。

漢字を書けることも大切ですが、身の回りにある言葉と漢字を結びつけることは、もっと大切な学習だと思います。

漢字の勉強をいかに自分ごととして捉えて、自分にとって必要な学びであると認識してできるように少しずつ導いていきましょう。

個性に合わせた学び方を選択できる時代です

冒頭でも述べたように、近年は学習障害全般への理解が進みつつあります。

それに伴い、漢字だけでなく英語や算数の分野にも様々なツールが登場し、誰でも利用できる環境も整ってきました。

とくに英語で有名、なおかつ実績を上げているのはフォニックス(Phonix)だと思います。

発音を軸に読み書きをマスターしていく手法で、とても理にかなった学習法です。

発達障害の有無に関係なく、最初のステップがフォニックスなら誰でも英語が覚えやすくなると思います。

鬼門となる算数の筆算や分数では、マス目付きのノートを利用すると学びやすくなるケースが多いです。

学習方法やスタイルをガラッと変えなくても、利用する道具、ツールを変えるだけでも学びやすさは変わります。

その最たる例が iPad などのタブレット型ICT機器ですが、長短どちらもあり、活用に躊躇されている方もいるでしょう。

しかし、特別支援の立場から考えたら、こんなに恵まれた環境は未だかつてありません。

技術進歩の恩恵にあずかって、上手に活用するのがよいと思います。

しかし、漢字は書いて覚えるのが当たり前、練習量を減らしたらいつまでも苦手を克服できない、と思う方がほとんどだと思います。

たしかに、ひと昔前までは漢字の勉強はといえば、ひたすら「書いて覚える」の一択でした。

しかし、最近は「触って覚える」「見て覚える」「唱えて覚える」など、現代は様々な学習法があります。

繰り返し書いて丸暗記するよりも、効率よく覚えられる方法もあります。

個性に合う学習スタイルが見つかると、ある時を境に急激に伸びるのは子どもの学びの特徴です。

しかし、なかなか成果が出ないからといって、手を変え品を変え、コロコロと学習スタイルを変えるのもシンドイです。この子にはこの方法が合うと思ったら、時には辛抱づよく取り組むことも大切です。

楽しく取り組む、漢字にハマらせる

文字への興味関心が引き出せて、その子に合う学習スタイルが見つかったら、あとはハマらせましょう。

何をきっかけにハマるかは人それぞれすが、電車でもアニメでも、いろんなところから本人が興味を示す言葉や漢字から興味を引き出すことはできると思います。

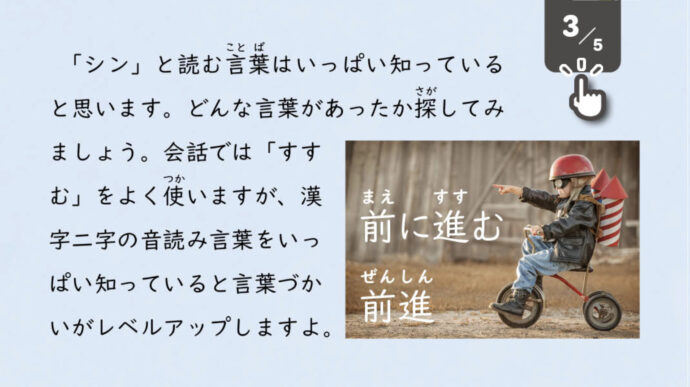

ミチムラ式の部品の組み合わせで、漢字が覚えやすくなって、意味もどんどんつながってくると、知っている言葉が増えて漢字の面白さにハマってくれる子は多いです。

どんな勉強でも、「へー、なるほど。おもしろい!」と思わせたら、あとは意外と簡単です。

そう思えた子は、次第にどんどん勝手にやるようになります。

読み書きへの苦手意識が軽減されてくると、興味の対象が広がって、勉強も少しずつ楽しくなっていくはずです。

サポートする側はたまに軌道修正してあげながら後ろから見守るだけ、みんながラクになってハッピーです。

そんな好循環をイメージをしながら、前向きな気持ちで取り組みましょう。

以下、ミチムラ式の教材紹介をはさんで、さらに細かく具体的に解説していきます。

ミチムラ式漢字学習法の考え方

ミチムラ式漢字学習法の考え方

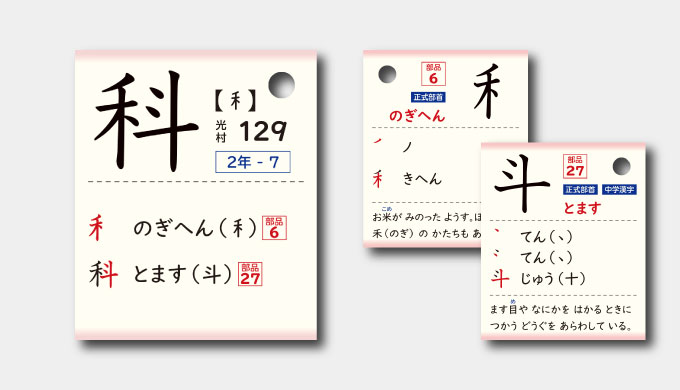

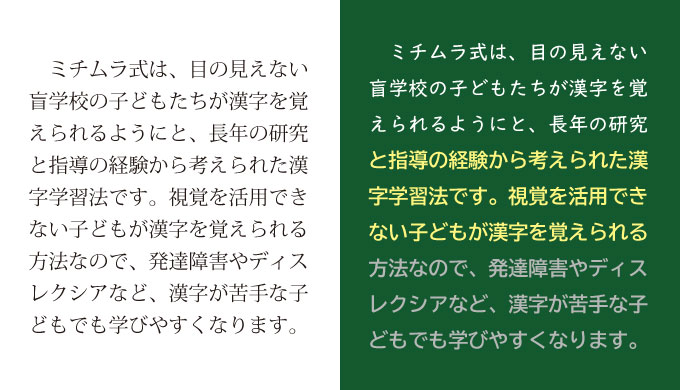

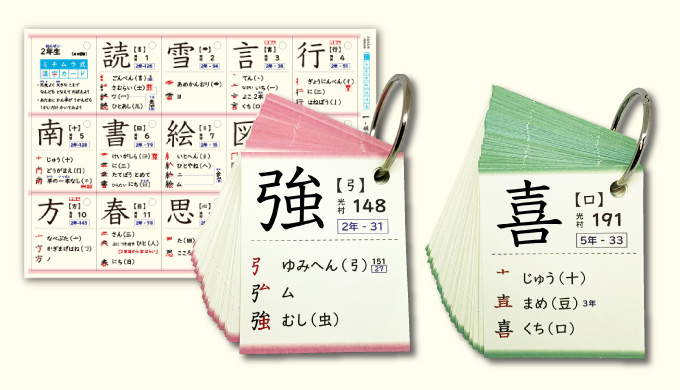

ミチムラ式漢字カードは、上記のような課題をふまえて制作した、漢字一字をできるだけ効率的に覚えてもらうために作りました。

鉛筆を使わないで、すでに書ける部分の組み合わせを唱えて、頭の中で組み合わせながらインプットしていく覚え方です。

漢字を覚えるのが得意、苦手さがない場合でも、書いて覚えるよりラクに、しかも正確に覚えられます。

ミチムラ式漢字カードの特徴

ミチムラ式漢字カードの特徴

文字が並んだだけの地味な見た目からは、楽しそうな印象は感じないと思いますが、これらの部品の組み合わせにそれぞれ意味があり、これらをどんどん組み合わせていくと、漢字を覚えやすくなって、意味もわかりやすくなるよ、ということ伝えながら活用いただくと、漢字の面白さにハマってくれる子は多いです。

こうした授業でしか語れないような漢字のおもしろさに触れながら、部品の組み合わせの意味を細かく解説したのが電子書籍の「漢字eブック」です。

部品の組み合わせの意味は辞書で調べたり、自分で覚えやすいように勝手に作ってもよいのですが、1字ずつそれをやるのは大変だと思います。

アプリと違う慣れない電子書籍に扱いづらさを感じることもあると思いますが、写真も多く使って言葉の世界を広げるための素材をもく掲載しました。

漢字カードとの組み合わせでも、単体でも、日々の漢字学習の場面で便利に活用いただけると思います。

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

どちらも書いて覚える教材ではありません。どの家庭にも漢字ドリルはあると思うので、併用するなどしてご活用いただければ、今よりも漢字を覚えやすくなるはずです。

以下では、さらに詳しく具体的に「漢字の困り感」について書いていきます。

漢字が苦手な理由は人それぞれ

冒頭でも述べたように、人の体格や個性が様々なように、人には得意なことがあれば不得意なこともあります。

漢字の読み書きを苦労せず覚えられる子もいれば、がんばった成果が出にくい子もいます。

しかし、漢字の読み書きが苦手な理由も人それぞれです。

「これが原因だ!」 と決めつけることはできません。

そんな漢字が苦手な子どもたちに、努力が足りない、もっとがんばれ、といったような精神論に近い指導で終わってしまうケースは様々な場面で見られます。

苦労しながらも、がんばれば克服できる子もいるでしょう。

しかし、そうした指導が漢字嫌いを加速させ、勉強すること自体が嫌になってしまうケースが多いのも事実です。

まずは、目の前の子どもは何が苦手で、何に困っているのか、どこでつまずいているのかをハッキリさせましょう。

そこから見えてくる漢字が苦手な理由と原因に基づいて、それぞれの個性に応じて適切にサポートすることが必要です。

ネットを検索すれば、学習塾や保護者の体験談などで「うちの子はこれで克服しました!」といった記事がたくさん見つかります。しかし、それも人によるので、うちの子と傾向が似ている、同じパターンだ、と思えたら参考にするとよいでしょう

子どもの様子をとことん観察しよう

子どもたちの漢字を書く様子をよく観察してみてください。

子どもの書いたノートやテストの解答用紙をチェックしているだけでは、わからないことが多くあります。

はじめのチェック項目は下記の4つです。目の前の子どもはどんな様子で漢字を書いているでしょうか?

- 横の手本を何度も見ながら、やっと一字を完成させている

- 「たて、たて、よこ・・・」と、線の構成で認識しようとしている

- 一字の形を思い出すのに時間がかかる

- テストで何度も試し書きしている

1.と2.のケースでは、何回書いて練習してもなかなか書けるようになりません。

漢字を習い始めたばかりの1年生はそれでもよいのですが、2年生や3年生になっても宿題の漢字を一本ずつの足し算で書いているようでは、テストやその場では書けても、そのうちよく似た字と混乱して書けなくなります。

なぜなら、漢字はどれもよく似た形のものばかりだからです。

こうしたケースでは、漢字を部品のかたまりで捉えられるようになると、漢字の書きやすさが大いに改善できます。

たとえば1年生で漢字を覚え始める時も、漢字に使われているカタカナを意識させるのがオススメです。

1年生・漢字学習に取り組む前の3ステップ

1年生・漢字学習に取り組む前の3ステップ

小学校では、とくに低学年では「とめ・はね・はらい」を細かく指導するケースが多いです。

正しく、きれいに、読みやすい字を書けるように、というねらいがあるからですが、漢字が苦手な子に「とめ、はね、はらい」をうるさく注意するのはデメリットが大きいです。

なぜなら、漢字の細かい部分に注意が向いてしまって、漢字の全体像に意識が向かなくなるからです。

漢字が苦手な子に、「とめ・はね・はらい」を厳しくする指導はやめましょう。

子どもの学ぶモチベーションを最優先してあげてください。

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

3.のケースでは、頑張るのは漢字テストの時だけです。

こうした子たちは漢字を思い出す手間が面倒なので、普段の文章に漢字を使おうとしません。

ひらがなで書いた方が楽なのです。

4.のケースは多くの人が経験しているでしょう。

テストで漢字を書いてみて、「あれ? なんか違うぞ。これかなぁ・・・、いやこっちかなぁ・・・」となっている場合です。

3.のケースと同様に、子どもたちは漢字を積極的に使おうとしません。

これら2つのケースは、漢字をぼんやりと認識、記憶しているのが原因なので、はっきりと覚えられるようにするための工夫が必要です。

そのための対策としてオススメするのは、やはり漢字を部品の組み合わせで覚える方法です。

なぜなら同じ部品が使われている漢字は、意味が共通する字が多いので、同じ部品が使われている漢字を整理しながら、過去にならった漢字も思い出しながら新しい字を覚えていくと、頭の中がスッキリ整理できてハッキリ覚えられます。

つまり、漢字を丸暗記するのとちがって、理解して覚えると頭の中から漢字を引っぱり出す作業が簡単になります。

2年生や3年生で習う漢字でも、1年生で習った漢字の組み合わせで書ける字は多くあります。

1本ずつの線の構成で漢字をとらえるのではなく、すでに習った、書けるようになった漢字をうまく組み合わせて覚えていくと、容易にクリアできるようになります。

しかも、よく使う漢字の部品は繰り返し何度も登場するので、高学年や中学校の漢字学習が圧倒的に楽になるメリットがあります。

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

もしかして発達障害? 読み書き障害?

さらに漢字が苦手な子どもには、次のような特徴が見られます。

- 手先が不器用でバランスの悪い字になってしまう → 自分の書いた字に我慢できず「もう書かない」と開き直る

- 視認知が悪くて線の本数や長さをうまくとらえられない → なんとなくのイメージで書いて間違える

- 書き写す時に、目にとまった部分から書き始める → 書き順はまったく無視

- 写真を撮るように映像で記憶している → まるで絵を描くように漢字を書く

近頃は発達障害という言葉が盛んに使われるようになってきましたが、上記はいわゆる読み書き障害とされる子どもたちの特徴です。

もしかして、うちの子は読み書き障害? ディスレクシア? と疑ってこの記事をご覧になっている方もいるでしょう。

しかし、発達障害や読み書き障害とされる中にもいろいろあり、またその程度もバラバラです。

下記のリストは、学術的・医学的な研究で明らかになっていて、WISCなど知能検査でもテスト結果に示されることがある一例ですが、読み書きが苦手な原因が様々あることがわかると思います。

- 音と文字の結びつきが弱い

- 文字の形を思い出すのが苦手

- 数の抽象概念が理解できない

- 一時的な記憶システムがうまくはたらかない

- 手先がとても不器用

- 情報の処理速度が極端に遅い

- 眼球運動がスムーズにいかない

こうした専門家の診断やWISCなどのテストの結果は大事な指標です。

しかし、それらの結果を鵜呑みにするのではなく、まずは目の前の子どもが何に困っていて、どこでつまずいているのかをしっかりと把握できるように努めることも大切です。

また、、WISCなどの知能検査では、読み書きの苦手さ、いわゆるLD(学習障害)についてまでは判定できません。

上記以外にも、多動や注意散漫などの傾向があるADHDというパターンもあります。

人よりも視覚が敏感でまぶしくて紙の教科書を読みたがらない、というパターンも考えられます。

さらに別の角度では、聴覚過敏が影響して脳の視覚情報伝達を混乱させていることもあるようです。

小学校の特別支援学級だけでなく、通常級にも「発達障害」や「読み書き障害」などの特徴をもち、いわゆるグレーゾーンにいて漢字を覚えるのが苦手な子どもは多くいます。

また、上記の特徴には当てはまらないけれど、何回書いても覚えられないという子もいます。

そうした場合は専門家によってはワーキングメモリが弱いと診断されるかもしれません。

しかし、そうした子どものなかにも電車やスポーツ、アニメの話など、自分の好きなことやこだわりの強い情報はこと細かに覚えているというケースはあります。

その場合は「ワーキングメモリが弱い」のではなく、漢字に対して興味がないだけの可能性もあって、ペーパーテストに嫌気がさして、ただ適当にこなしているだけかもしれません。

読みに関して苦手さがあるようだったら、多層指導モデルMIM(ミム)という、読む力に特化した学びの手法もあります。

心の中では「できるようになりたい」と思っている

読み書きが苦手な特性があって苦労している子どもはもちろんですが、特性の有無に関係なく、漢字が書けない、使おうとしない子どもも多いです。

たとえば、高学年で理屈っぽい立派なことをしゃべるのに、作文を書かせるとひらがなばかりの文章で2年生の漢字もまともに使わない、しかもミミズがはったような読みにくい字を書く子がいます。

内容はそれなりのことを書いているのに、なんてもったいないと思ってしまいます。

そんな子どもたちは、通常のやり方が合わないことを理由に努力ができない、勉強が苦手と判断されてしまいがちです。

また、大人の目から見るとその子どもたちは勉強にやる気がなく、勉強すること自体をあきらめているように見えるかもしれません。

なかには授業を妨害したり、問題行動に発展してしまうケースもあるかもしれません。

しかし、そんな彼らも心の中では、もっと勉強がしたい! できるようになりたい! 漢字を書けるようになりたい! と思っています。

だけど、どうやってもうまくいかない。

子どもながらにそうしたジレンマを抱えて悩んでいるのです。

漢字の読み書きが苦手でも賢い子は多くいます。

頭の中ではしっかりと論理立てて考えられているのに、文字を書くことが苦手なばかりに学校では評価されず、「自分は勉強ができない」と自信を失っているケースも多いです。

ペーパーテストでは散々な結果でも、口頭での受け答えで同じ内容をテストしてみたら、見違える結果になるケースは多くあります。

ペーパーテストのあり方にも問題があるかもしれません。

しかし、最近は入試のあり方も変わってきて、たとえば高校入試で漢字を書かせる問題はどんどん減っています。

与えられた選択肢の中から、適切な漢字を選択するような問題が増えてきました。これも時代の流れですね。

支援・サポートのあり方

漢字が苦手な子どもの考え方や気持ちに寄り添いながら学習の復活を目指すには、まずはじめに先生や保護者、私たち大人は、通常のものさしでは推し測れない苦手さを抱えた子どもがいるのだと強く認識しましょう。

結局のところ、彼らの認知の仕方や視覚的なとらえ方、不器用さなど、本当の部分で彼らが抱える苦手さを理解してあげることはできません。

こうした子たちは生まれたときから通常とは違う感覚で世界を認識してきたのです。

上で解説したように、苦手さの原因は人によって様々なので、誰にでも通用する正解は存在しません。

まずは個々のちがいをしっかり意識しましょう。

そして、彼らに合うやり方はなんだろう?とじっくり考えることです。

もちろん簡単に答えは見つかりませんが、方法は必ずあります。簡単にあきらめてはいけません。

まずは、目の前の子どもの状況や様子をつぶさに観察し、特徴を知り、つまずきの原因を探りましょう。そして、彼らの思考回路に寄り添って、何とかならないかと必死に考えてあげること。具体的な解決策はそうしたところからしか見えてこないと私は思います。

一般的に広く取り組まれている学習法、覚え方、先生自身の過去の経験から導き出される方法は、漢字を覚えるのが極端に苦手な子に通用しません。

定番のやり方や固定観念を押しつけるのではなく、彼らに合うもっとよい方法は何かないか、頭を柔らかくして考えましょう。

極論を言えば、紙と鉛筆を使わない学習も検討する余地があります。

鉛筆を使ってノートに書くという作業が、本来の目的である「学び」を邪魔してしまっては本末転倒なのです。

子どもが勉強で鉛筆を使うデメリット

子どもが勉強で鉛筆を使うデメリット

教室でノートと鉛筆を使うことが許可されているのは、目で見たものを全て記憶できない人(ほとんどの人がそうですが)のための配慮です。

しかし、そこに文字を書くことが苦手な人への配慮はありません。

きちんと平等に配慮するなら、黒板をカメラで撮影して見返すことも許可すべきだと思います。

こうした姿勢を持つことが困っている人に寄り添うことであり、「支援する・サポートする」という本来のあり方につながっていきます。

繰り返しになりますが、発達障害だろうとそうでなかろうと、漢字が苦手な子どもたちに通常の教え方や書いて覚える漢字学習は通用しないケースが多いです。

書く練習が少ないからと、宿題をたくさん出してみても問題は解消されません。

解消されないどころか、ますます漢字が嫌いになる、勉強が嫌いになる、といった悪循環に陥る可能性が大きいです。

具体的にどうすれば?

そうはいっても、具体的にどうすればよいのかよくわからないと思います。

下の動画は、漢字の読み書きに苦労している家庭向けに話した講演会の様子です。

動画をご覧いただくと子どもたちが何に困っているか、どこにつまずいているかを想像できるかと思います。

2時間と長尺ですが、よかったらご覧ください。

下記の記事は東京大学先端科学技術研究センターの中邑先生が小学館のインタビューに応えたものです。

この記事に書かれている提言は、私たちも100%賛同できます。こうした考えが、もっと広まってほしいなと思います。

子どもの目には漢字がどのように見えている?

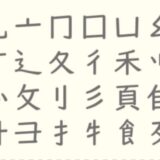

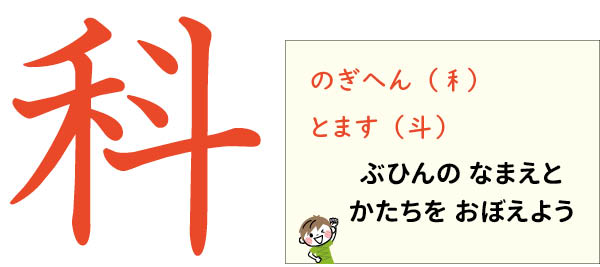

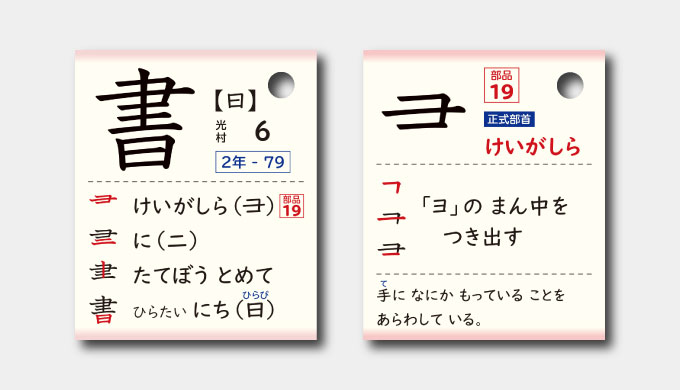

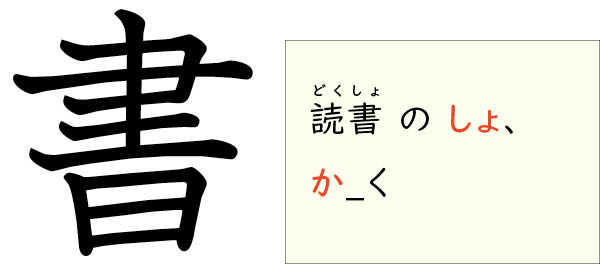

「教」「科」「書」はすべて2年生で習う漢字です。

1年漢字に比べると画数がぐんと多くなり、形も複雑なので、子どもたちはよく間違えます。

教科書や一般的な漢字ドリル漢字学習教材には、1画ずつ線を書き足していく書き順のお手本が書かれています。

しかし、漢字が苦手な子どもたちは、そもそもそんなところを見ていません。

また、手本を見ながら1本ずつ書き足す作業では、自分が手本のどこを見ていたのかわからない、何を書いているのかわからなくなってしまう、ということもあります。

漢字が苦手でも、本人なりに何とか覚えよう、字を書こうと工夫した結果、目についたところから書く、書きやすそうなところから書く、思い出せるところから書くというパターンがあります。

テストなどでそうした書き方をしている子どもに、手本を見ながら1本ずつ線の足し算で書いて覚える通常のやり方は効果的ではありません。

むしろ混乱を助長させてしまっているケースが多いです。

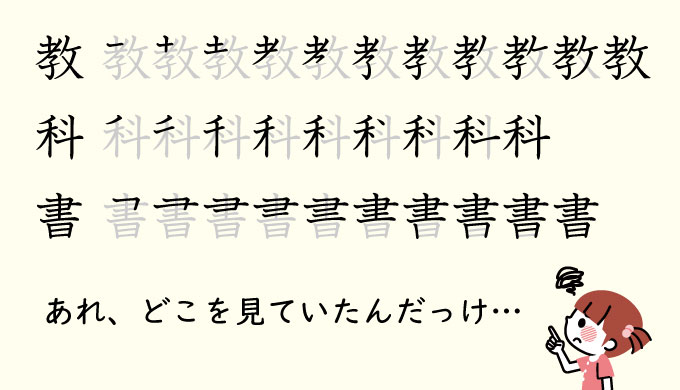

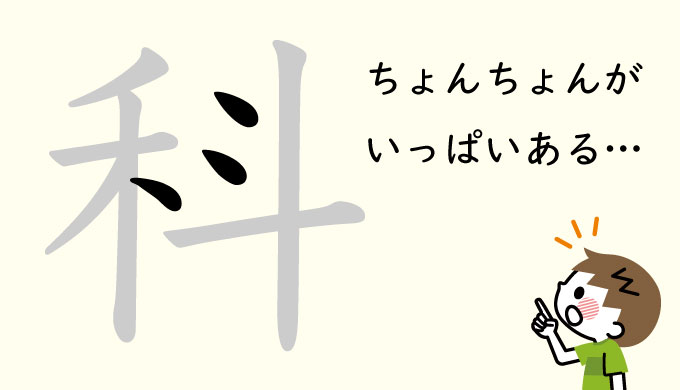

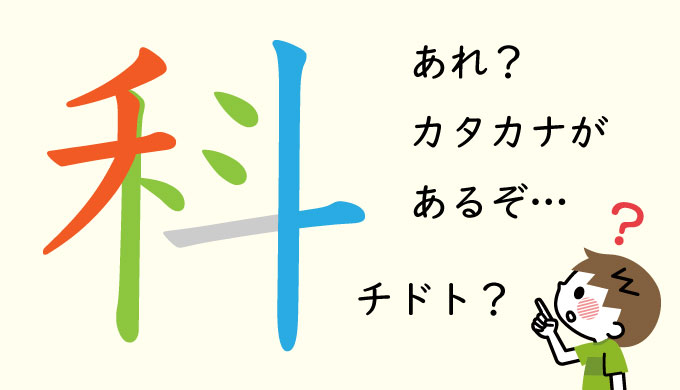

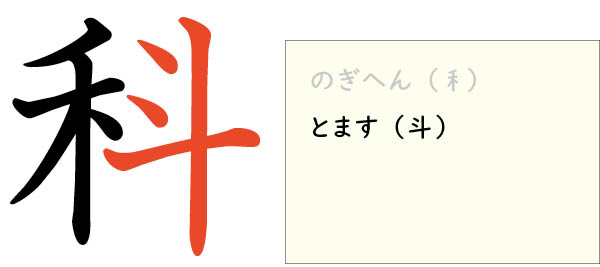

たとえば「科」をはじめて習う時に、もしかしたら子どもはこんなところに注目しているかもしれません。

こんな風に見えている子どももいるかもしれません。↓

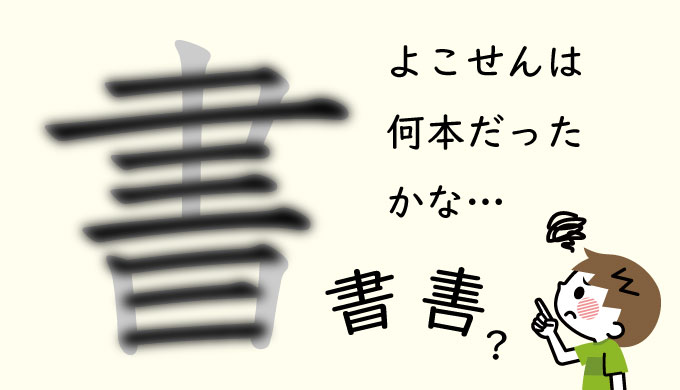

子どもによってはカシャっと写真を撮るように映像記憶でインプットする子もいます。

そうした場合、「書」のように横棒がたくさんある字だと、横棒が何本あるかの記憶があやふやになって、線が1本多い、少ない、といったミスが発生します。

実際に上図のように見えているかはわかりませんが、新しい漢字を最初に覚えるときに上図の「科」のようにインプットされてしまったら大変です。

1年生で漢字を習い始めたばかりの頃は、この方法でもクリアできるかもしれませんが、字形が複雑になってくる2年生、とくに3年生以降は通用しません。

とくに低学年の漢字で、書き順がめちゃくちゃな場合は、目にしたところから書き出す、思い出せる場所から書き始める傾向が顕著です。

先生や大人にしてみれば、上図のように捉えることのほうが難しく感じるかもしれませんが、前述したように漢字が苦手な子どもに「通常のものさし」を当てはめるのはNGです。

また、「書」のように字の全体をイメージで記憶しようとする方法に慣れてしまうと、何千とある漢字を覚えきれません。

人間が丸暗記できる記憶量には限界があるので、仮に丸暗記で漢字をクリアできたとしても、やがて英語の勉強で必ずつまずきます。

漢字はよく似た形がいっぱい!

漢字は基本的に線の構成です。そして、どの形もよく似ています。

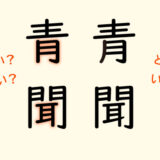

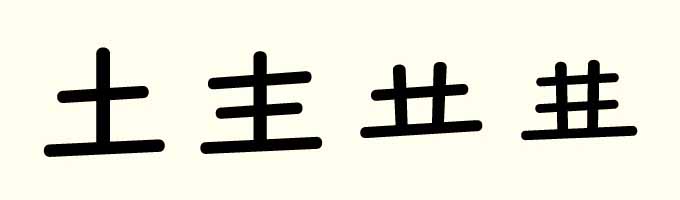

例えば、下のような形は漢字によく使われていますが、横線は何本? たて線は何本だっけ? と混乱する子は多いです。

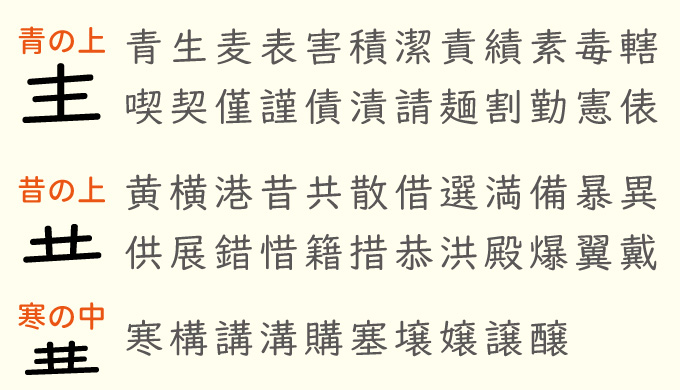

「土」は分かると思いますが、右の3つはどんな漢字に使われている部品か、パッと思い出せますか? これらの部品は、小中学校で覚える常用漢字にたくさん使われています。

これらの部品が使われている字を覚える時に、手本を見て写し書き、一本ずつ書き足していく覚え方をしていると、そのうち混乱してしまう子がとても多いです。

何度も書いて手で覚える、というスタンスもあるかもしれませんが、そもそも記憶したり物事を判断するのは脳なので、脳内が混乱しては元も子もありません。

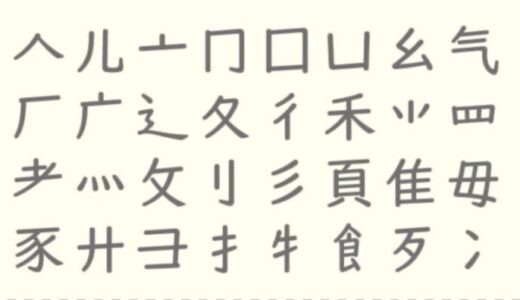

だから、ミチムラ式漢字学習法ではこれらの部品に独自の名前を付けました。

「寒」は少しむずかしいですが、「青」と「昔」はなぜかほとんどの子どもが書けて、「青の上」「昔の上」と言えば、ほとんどの子どもが「あ〜、あの形ね」と思い出せます。

上の3つの部品は、小中学校で習う常用漢字にこれだけ使われています。

だから、新しい字を覚える時に、本当は一本ずつ線を書き足して新たに覚え直す必要はないのです。

最初に覚える時は、語呂合わせや「よこたてたて…」のような覚え方でもよいですが、書けるようになったら部品の名前を覚えることがポイントです。

ぼんやりした記憶に頼らずに、名前で区別できるので思い出しやすいし、頭の中もスッキリ整理できます。

そして、部品の組み合わせで漢字を覚えるメリットはもう1つあります。

漢字はよく似た形の部品が複雑に組み合わさって構成されていますが、ひとたび部品に分解してしまえば、書けるように練習すべき部品の数がグッと減るのです。

これらの部品を効率よく組み合わせていくことで、大変と思われがちな高学年以降の漢字がとてもスムーズに覚えられるようにもなります。

見たことがない漢字が出てきて写し書きする時に、無意識のうちに知っている部品に分解して書いている大人は多いと思います。

その感覚をハッキリと言葉にして、明文化して示しているのがミチムラ式漢字学習法です。

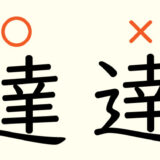

4年生が間違えやすい苦手な漢字とその覚え方「達」

4年生が間違えやすい苦手な漢字とその覚え方「達」

部品を組み合わせて覚えよう!

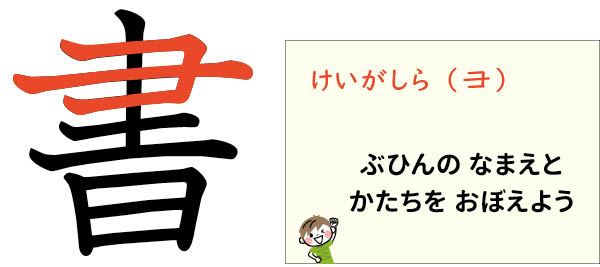

では、具体的にどのように部品を組み合わせて覚えていけばよいかを見てみましょう。

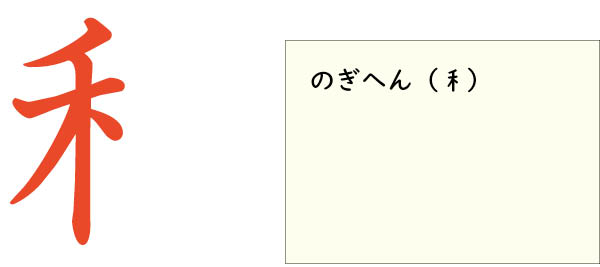

先に示した「科」「書」は次のように部品の組み合わせで形をとらえられるように導いてあげると、漢字を正しく認識できるようになり、細かい部分の書き間違いもグッと減ります。

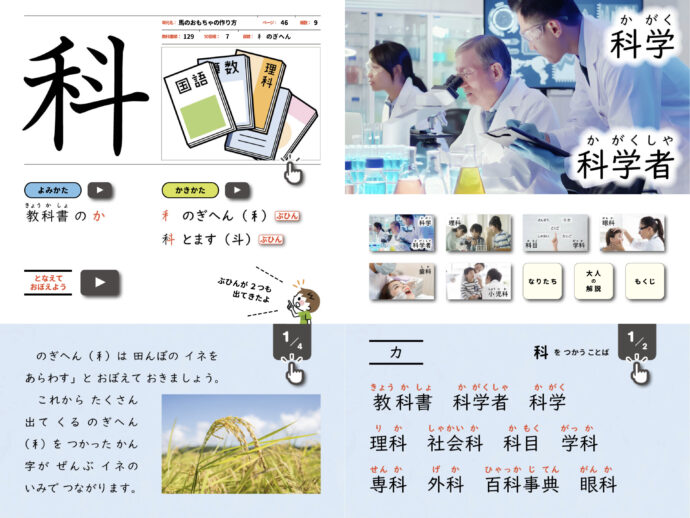

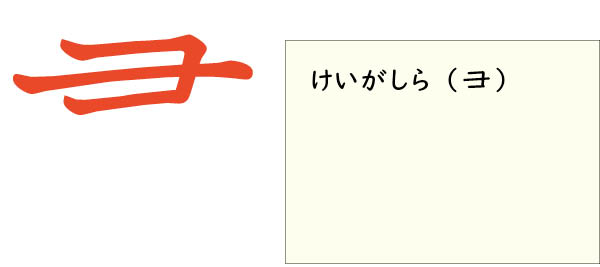

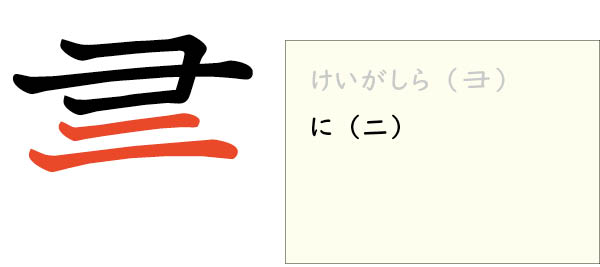

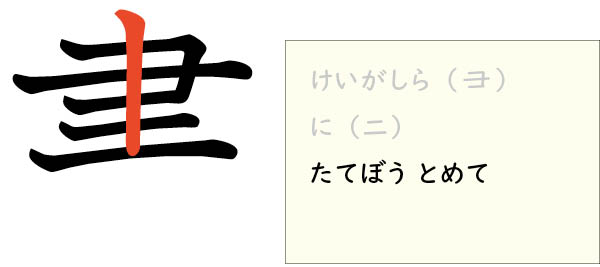

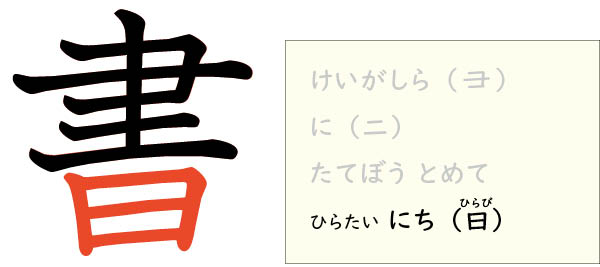

現在販売中のミチムラ式漢字カードと漢字eブック(2年生)では次のように示しています。

漢字eブックには音声も収録されていて、視覚と聴覚の両方から読み方と書き方をインプットできます。

手本を写し書きするのとちがい、読み方と書き方を自分の口で唱えるとさらに多感覚で刺激できるため、覚えやすくなります。

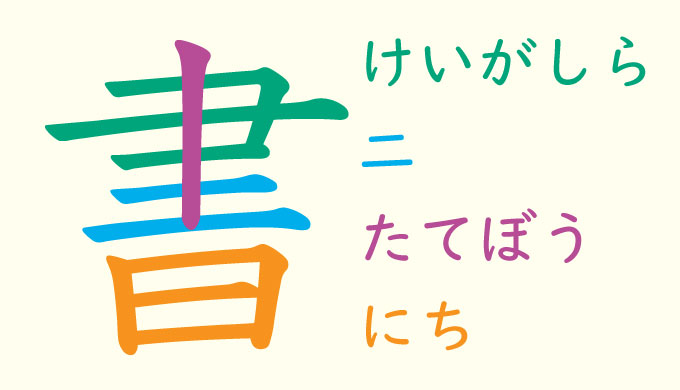

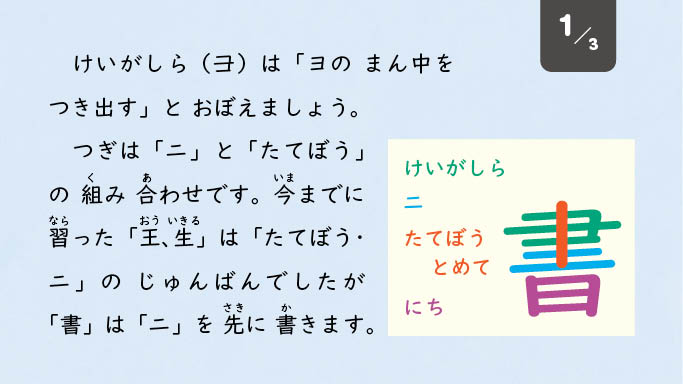

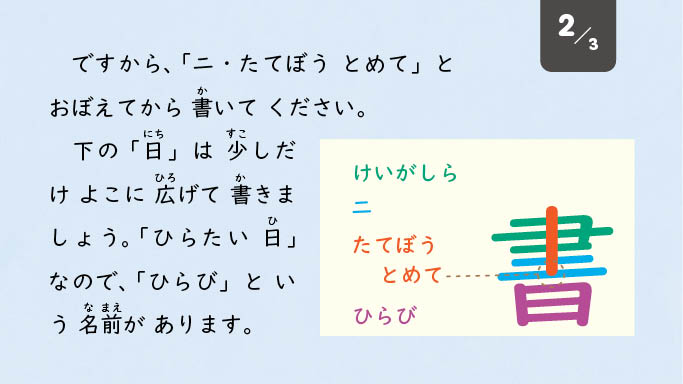

「書」は、けいがしらの下が「に(二)」です。

見て書いて覚えていると、この部分が一本になってしまって間違えるケースがよくあります。

しかし、「に(二)」と言葉でインプットすれば間違えません。

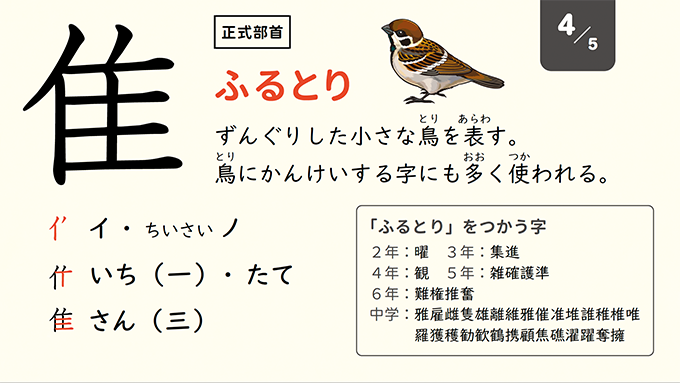

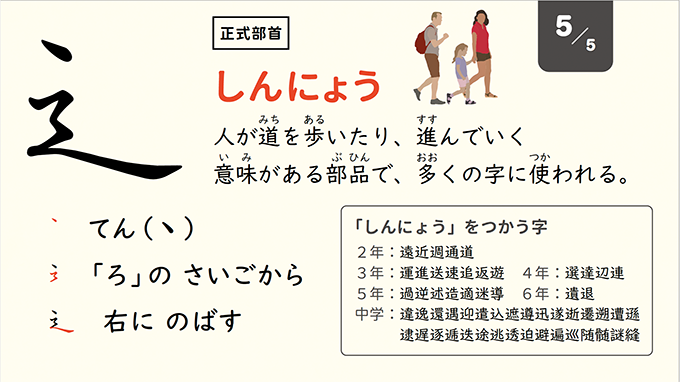

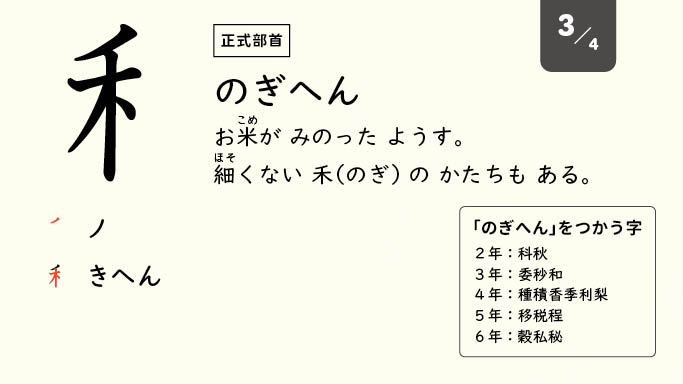

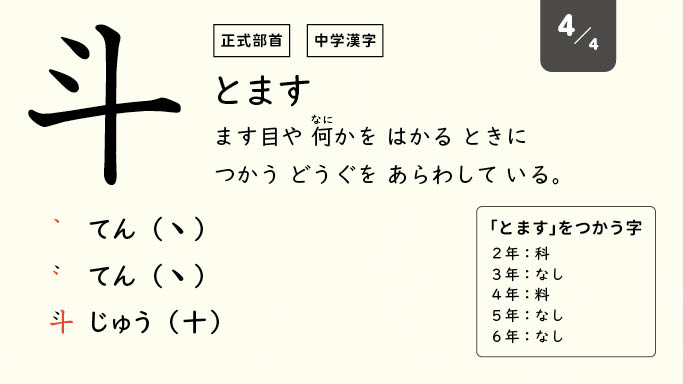

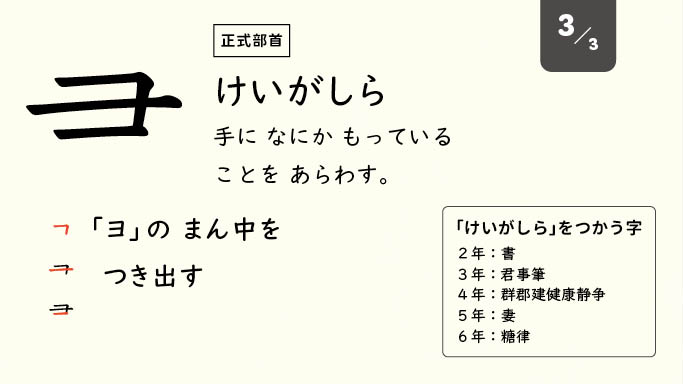

「のぎへん」「とます」「けいがしら」などは、正式な部首として辞典にも載っている部品です。

「木」「日」などの基本漢字やこれらの部品が最初に出てきたときに、書き順を含めて形と名前を一緒にインプットしましょう。

「部首名を覚えよう」というと、子どもには難しくて余計な遠回りと思う方は多いです。

たしかに部首の名前は、日常生活では使わない言葉ばかりで覚えにくい側面はあるでしょう。

しかし、部首とはそもそも数万とある漢字を辞典で探しやすくするために、漢字に使われている代表的な部品を取り出した索引記号のような存在です。

どの漢字がどの部首に属しているかを覚えることは、現代ではあまり必要のないことですが、これらの部品をかたまりでとらえられるようになることが重要なのです。

なぜなら、これらの部品は小学校で習う漢字だけでなく、中学校で習う漢字にも何度も登場するからです。

すでに書けるようになっている部分を何度も書いて覚えようとするのはナンセンス、部品の形と名前を覚えれば、画数が増えて形も複雑になる高学年習う字を書いて覚える必要がなくなります。

加えて、細かい部分の書きまちがいが減り、混乱せずに効率よく覚えられるようになります。

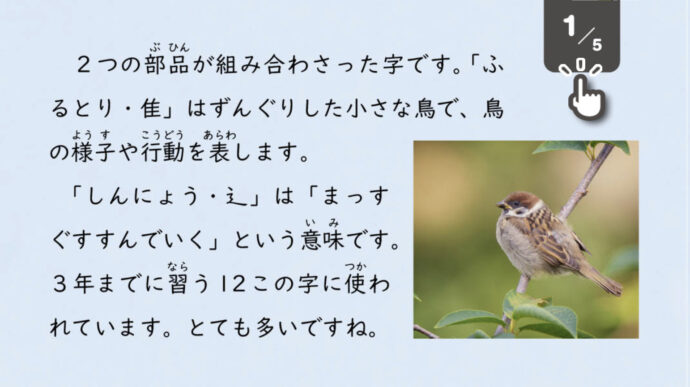

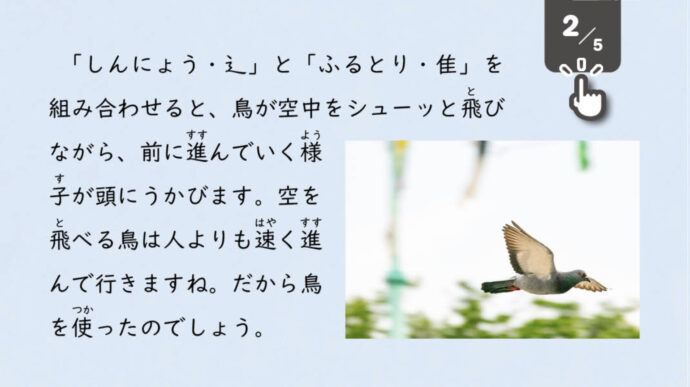

現在、販売中の電子書籍「漢字eブック 2年生」では、こんな説明もしています。

それぞれの部品や形には意味があり、それらが組み合わさっていることを理解すると、さらに覚えやすく、そして忘れににくなります。

つまり、「漢字を理解して覚える」ということです。

何度も書いて覚えるプロセスは、丸暗記するのと同じです。それに比べたら、漢字は理解して覚えるほうが断然有利です。

何度書いてもすぐに忘れる、練習では書けていたけどテストでは書けない、そんな子も漢字を理解することで覚えやすくなるのです。

大人向けにはこんな解説も加えています。

漢字を書いて丸暗記せずに漢字を理解して覚えるといっても、誰もが簡単にできるわけではありません。

なぜなら、ほとんどの日本人はひたすら書いて覚えてきたので、丸暗記する方法しか知らないからです(学校の先生も同様です)。

漢字eブックでは、ここまでに紹介したような解説を一字ごとに書いています。

漢字辞典を開けば、なりたちや部首の意味も書いてあります。しかし、すべて自分で調べるのはとても時間と手間がかかります。ぜひ、こうした教材を活用されてください。

すべてを理解する必要はありませんが、こうして漢字を理解するきっかけを与えてあげることで、多くの子どもが壁にぶち当たる高学年の漢字学習がとてもラクになりますよ。

4年生が覚えにくい苦手な字とその覚え方「観」

4年生が覚えにくい苦手な字とその覚え方「観」

さらにいえば、よく似た形の部品も名前を覚えると、言葉で形を明確に区別できるようになるので、見て書いて覚える方法よりも格段にミスが減ります。

漢字カードや漢字eブックに示している部品の組み合わせ方は、正しい書き順で書けるようにいろいろと工夫した構成になっています。

ですから、書いてある通りに唱えて覚えて、唱えた通りに書けば自然と正しい書き順で書けるようになります。

1画ずつの線の足し算で覚えていくより、はるかに効率的です。

さらに、何度も書かせる必要はありません。

なぜなら、漢字が苦手な子どもたちにとって、10回書くといった作業は本当に苦痛でしかありません。

ますます漢字嫌いを助長させているようなもの、と言っても過言ではありません。

しかし、「土」や「木」のような、漢字の部品として使われている基本の漢字や部品は書けるように練習する必要があります。

基本漢字や部品は画数が少なく、単純な形の字が多いので、漢字が苦手な子どもでも覚えられることが多いです。

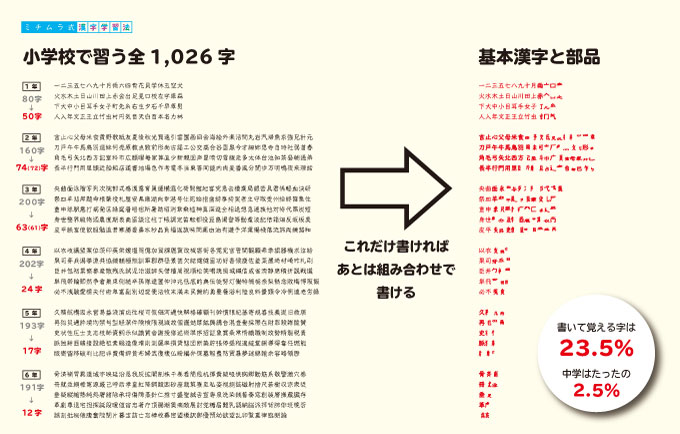

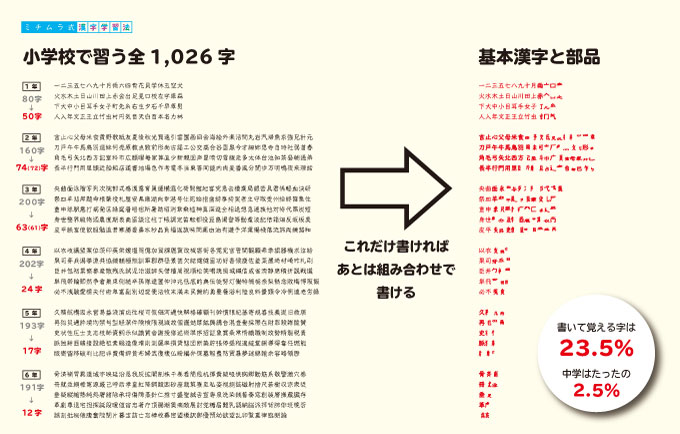

下の図をご覧いただくとわかりますが、「基本漢字+部品」は、小学校で習う1,026字のうちの240字、全体の23.5%しかありません。残りはすべて組み合わせで書ける字です。

つまり、これまでと比べて書けるようになるための練習量が単純計算で1/4になります。

書いて覚えようとする練習量がグッと減るのがイメージいただけるでしょうか。

これは長年の研究を経たミチムラ式漢字学習法独自の分類です。漢字の本質に基づきながら、部品の組み合わせで細かく分類しすぎないように配慮したものです。

漢字はいくつかの意味ある部分が構成されているので、部品の組み合わせで漢字一字の意味も理解しやくなります。

個に合った学習方法を工夫・選択しよう

繰り返しになりますが、漢字を覚えられない、苦手な子どもを指導する場合は、子どもが何に困っていて、どこでつまずいているのか、彼らの言動も踏まえてよく観察しましょう。

いったいどこで違っているのか、どこまでわかっていて、何がわからないのかなどを彼らの思考回路にそって探ってあげることが必要です。

困っていることやつまずいている部分がなんとなくつかめてきたら、次はどのように示そうか、どんな説明を加えたら理解できるようになるのか、とことん考えましょう。

そうすれば解決方法はおのずと見えてくるはずです。

そして、そこからひとつずつのつまずきをクリアできるように、スモールステップで導くことが重要です。

それらのスモールステップは、すでに漢字を認識して、すらすらと書ける大人には想像もつかないようなものかもしれません。

しかし、漢字を学び始める最初の段階で気をつけてあげることができれば、漢字が苦手な子どもも書けるようになります。

高学年で漢字が苦手な場合でも、低学年の漢字を上記のような部品の組み合わせで復習をすると、現学年の漢字も覚えやすくなって周りに追いつけるようになります。

そして、これまでのことを踏まえて、彼らの困りごとを解決してくれる学習教材や学習ツールを探しましょう。

上で紹介したミチムラ式漢字カード以外にも色々と工夫された市販の漢字教材はあります。

ひと昔前と比べて、現在は様々な学習教材が手に入るし、ネット上で多くの情報が手に入ります。

冒頭にも書いたように、子どもの個性や学びやすさはそれぞれに違います。

個に合った学習スタイルを確立できるように、ここは大人がサポートしましょう。

そして個に合った学習教材を選ぶだけでなく、学習環境や学習スタイルについても工夫する余地も多くあります。

たとえば、視覚過敏で一般的な紙に印刷された文字が読みにくい場合は、部屋を暗くしたり、色つきの紙に印刷してあげるだけで読みやすくなることがあります。

彼らが読みやすい書体を選んで印刷してあげるだけでも、読みにくさの負担はかなり軽減できるでしょう。

一般的に、読むのが苦手な人にとって「明朝体」は大敵です。縦線が太くて横線が細い、筆の入りやトメが表現されている部分(ウロコ)など、装飾が多すぎて読みにくいのです。

さらに、明朝体はそもそも縦書き用に作られた書体なので、読むのが苦手でない人にとっても明朝体で横書きされた文章は非常に読みにくいです。

そこで、書体を変えたり、文字のサイズや行間を広げる、背景色を変えるなどの工夫をしてみましょう。読みにくさはかなり改善されるはずです。

また、地に色がついたノートを活用するのもよいでしょう。そして鉛筆にこだわる必要もありません。見やすくて書きやすいペンの活用も考えてみましょう。

読み書きが苦手な子ども向けの支援ツールやプログラムはいくつもあります。専門書などでも紹介されているので、一度手に取って読んでみてください。使えそう! うちの子に合うかも! と思えるツールが見つかるはずです。

参考 多くの情報が掲載されている教育機関のサイト福井県特別支援教育センター

鉛筆を使わない学習やタブレットなどを活用した学習スタイルへ移行するのも有効です。

公平性を理由にタブレット利用を許可しない学校もあるようですが、合理的な配慮は法律に定められた権利で、学校設置者には対応すべき義務があります。教育委員会などのしかるべき窓口で相談しましょう。

奇しくも2020年3月までに、一人1台の端末支給が実現します。

これを機に、学校でも個に合った学習ができるようになるとよいなと切に願います。

ペーパーテストのあり方も問題の本質を見えにくくする原因のひとつです。

ペーパーテストでは散々な結果でも、口頭での受け答えで同じ内容をテストしてみたら、見違える結果になるケースは多くあります。

タブレットも活用するなどして、ペーパーテスト以外の方法で(たとえば)評価することも考るべきことだと思います。

こうしたことを提言すると学校では「特別扱い」として敬遠されてしまいがちです。

しかし、これらはいわゆる「えこひいき」とは違います。苦手さや困難さを克服するための支援です。

たとえば、ノートと鉛筆を使って黒板の内容を書き写すことを認められているのは、目で見たものをそのまま覚えられない(ほとんどの人がそうですが)人への配慮です。

しかし、字を書く、書き写すのが困難な子に、それ以外の方法を認めないのは、配慮の不平等ともいえます。 今は当たり前に使える高性能なカメラで黒板を撮影できれば、どんなに救われることかと思いますが、なかなか理解は進みません。

自分の得意な覚え方・学習スタイルを確立する

通常の教え方や学び方が通用しない子どもたちに周りと同じ方法を押し付けるのはナンセンスです。

その子に合わない学び方を繰り返すうちに、子どもは自信を失ってしまいます。

そして、周りと同じようにしなければと思い込んで、大人になっても同じことで苦労する可能性があります。

その子ならではのオリジナルの学習スタイルが身について学びやすくすることは、周りと同じ方法で苦手なことをがんばらせるより、よほど彼らのためになるはずです。

嫌いなことや嫌なことを無理矢理取り組ませても、あまり効果はありません。

むしろ漢字の学習がますます嫌いになるだけなので、そうならないためにも小学生のうちから自分に合う学び方ができるように大人が一緒に考えてあげましょう。

教える側、保護者の視点が変われば、子どもが漢字学習を楽しめる環境は作れるはずです。楽しんで取り組めるようになれば、子どもの学習スピードは格段にアップします。

楽しんで取り組むコツは? と聞きたくなるかもしれませんが、漢字が苦手な理由と同様に、楽しみ方も子どもによって十人十色。ひと言では伝えられません。

楽しむコツの記事もそのうちまとめたいと思いますが、まずは目の前の子どもをじっくり観察しましょう。そこから漢字学習復活のヒントが得られるはずです。

すべての子どもに通用する正解や万能な教材はありませんが、その子に合う教え方や覚え方、本人が気に入る、やる気が出る勉強方法や学習スタイルは何か、既成概念にとらわれずに柔軟な発想で取り入れてみましょう。

苦手な漢字を克服するための対策は、早ければ早いほど効果的です。子どもの苦手さを放置していて、よいことはひとつもありません。

ただし、教材を与えて「やっておきなさい」で終わりにしてしまったり、手を変え品を変え、新しい教材を次々と与えたりするのはNGです。しっかりと子どもの様子を観察したうえで、その子が何に困っていて、何を大事にするべきかを見極め、その子に合うと思った方法を採用したら最低限の我慢と努力は必要です。

小学生にとって漢字学習はすべての学習の基礎、土台となるものです。

漢字の読み書きが苦手なままだと、国語以外の教科でも学習にも悪影響が出てしまうので、漢字が苦手だからといって簡単にあきらめてはいきません。

漢字を覚えることの大切さを知っているからこそ、多くの先生は漢字学習に熱心に取り組みますが、その熱心さや厳しい指導が子どもにとっては逆効果になることもあります。一例として下記の記事を参考になさってください。

また、極端な話に聞こえるかもしれませんが、本当に漢字を書くことが苦手な場合は諦めるのもひとつの方法です。

なぜなら、現代社会において、スマホやタブレット、PCなどのIT機器を使いこなせれば、文字を手書きする機会は激減します。

そうして回避できる方法があるにも関わらず、漢字を書けることにこだわって親子で消耗してしまう家庭も多いです。

しかし、漢字の勉強のせいで、子どもが勉強すること自体を嫌いになってしまっては本末転倒です。

一方で、漢字を書けなくても、読めること、言葉を知っていることは大切です。

なぜなら、漢字を読めない、言葉を知らない状態では、文字や文章を入力することができないからです。

何はともあれ、本人が楽しく取り組める学習方法を探しましょう。

学習や勉強に限りませんが、楽しく取り組めない方法は長続きしないし、イヤイヤ取り組んでいるうちは上達スピードもゆるやかです。

ここまで書いたようなことを大切にしながら、なんとか漢字を覚えやすくする方法はないかと考え続けて、全常用漢字の部品の組み合わせを体系化して、漢字の覚え方を再構築したのがミチムラ式漢字学習法です。

漢字一字の読み書きを簡単に覚えられるように工夫して製作したのが「漢字カード」で、ミチムラ式漢字学習法のメソッドをすべて盛り込んだのが電子書籍の「漢字eブック」です。

お子様の特性によって合う合わないはあると思いますが、日々の漢字学習に困っている方々は、ぜひ一度お試しいただけたら幸いです。

ミチムラ式漢字カードのご注文はオンラインショップからどうぞ。

極論をいえば、漢字は読めればOKです。書くのが極端に苦手な場合は、読むことさえできれば、タブレットやキーボードなどを利用して文章を書くことができます。漢字は書けることよりも読めることが大事ですよ。読めなかったり言葉を知らなかったら入力もできませんからね。

[…] 漢字が苦手・覚えられない子どもへの支援とサポート方法: https://kanji.cloud/studymethod/reason_support/ […]