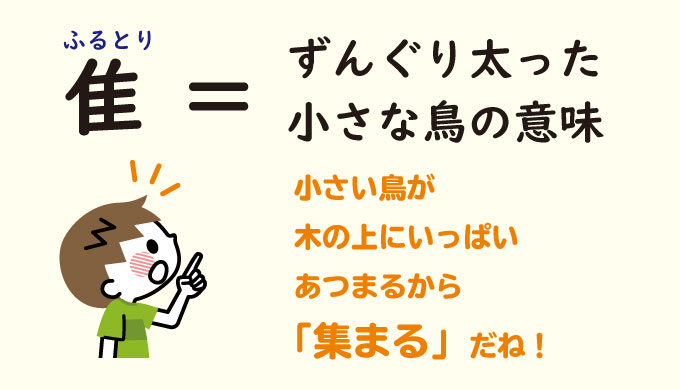

漢字は意味がある部分が組み合わさって作られていることは、多くの方が知っていると思います。

しかし「きへん・さんずい・くさかんむり」など、みなさんがよく知っている部品の意味は知っていても、そのほかの部品はあまり知らないのではないでしょうか?

学校でもほとんど教えてくれないし、先生たちも知らない、いや日本人のほとんどが知りません。知らなくて当然です。

しかし、部品の意味を知ると漢字の学習がとても有意義に、楽しい学習へと変わっていきます。その一端をお話します。

目次

漢字は部品の組み合わせで作られている

冒頭で書いたように、漢字はそれぞれ意味ある部分が組み合わさって構成されています。

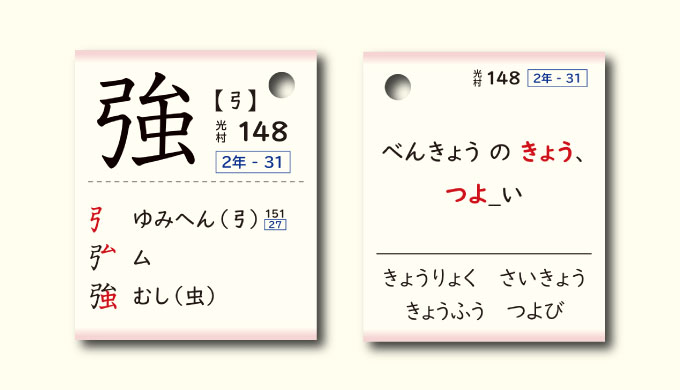

わかりやすい例として、多くの人が知らないけれど子どもが食いつきそうな「強」(2年漢字)をあげてみます。

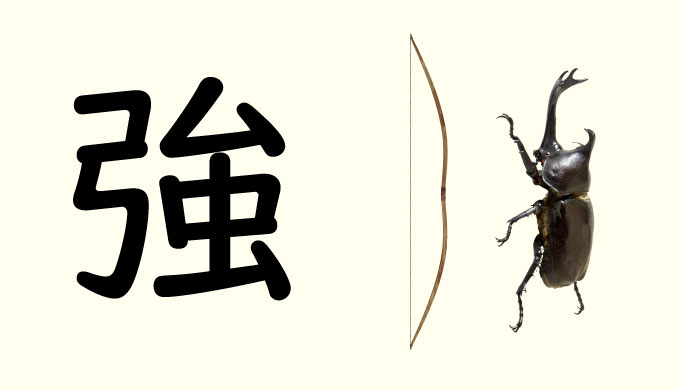

「強」を部品に分解すると「ゆみへん、ム・虫」になります。

「ゆみへん」の弓は遠くにいる敵や獲物を倒す強い武器です。

漢字が作られた昔に鉄砲やミサイルはありませんからね。

さて、「ム」と「虫」は何を表しているでしょうか。

辞書によって異なる解説もありますが、「ム」は虫の頭についている角を表しています。

角がある虫といえば、昆虫の王様「カブトムシ」ですね。カブトムシは強い力を持っています。

強い武器の「弓」と強い虫の「カブトムシ」を合わせて、「つよい」ことを表した、と知ったら納得できませんか? 子どもたちはこの解説をきっとおもしろがってくれるでしょう。

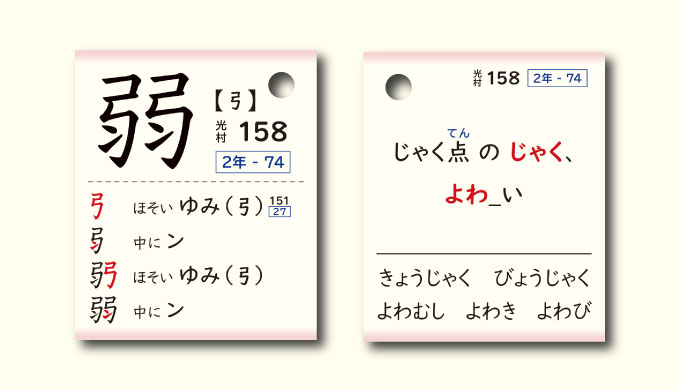

では、同じく2年生で習う「弱」を考えてみましょう。「弱」は強い武器の弓を2つも使ってあるのに、なぜ弱いのでしょうか。

それは弓にくっついた「ン」が飾りを表しているからです。

つまり、装飾をほどこした飾り物の弓なので、武器として使えない → 「弱い」という意味になったのです。

使われている形の違いから、意味の違いがはっきりわかると覚えやすいし忘れませんね。なにより漢字の勉強が楽しくなります!

「しめすへん」と「ころもへん」

さらに例をあげましょう。

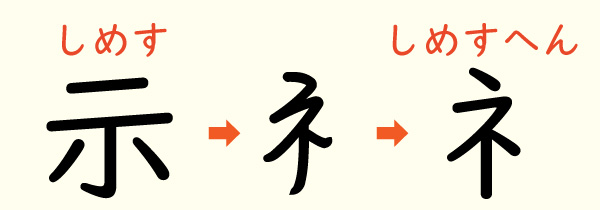

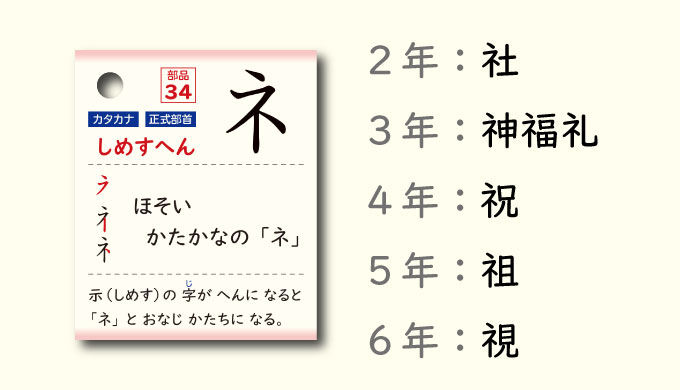

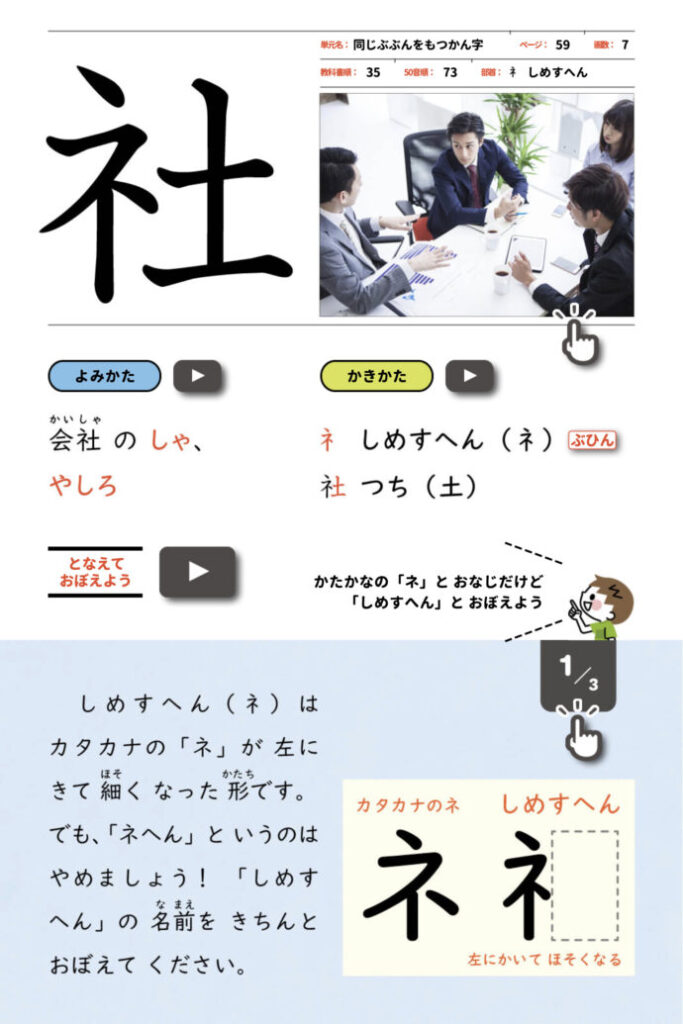

2年生で習う「社」、3年生で習う「神」に使われている左の「礻」の部品の名前を言えますか?

そう、「しめすへん」です。

なぜ「しめすへん」という名前がついているのでしょうか?

それは読んで字のごとし、「示・しめす」の字を左に細く書くために形が変化しているからです。

昔は「示」を細長くした字が使われていました。「示」の字を崩して早書きすると、「ネ」になるのがなんとなくイメージできるでしょうか。

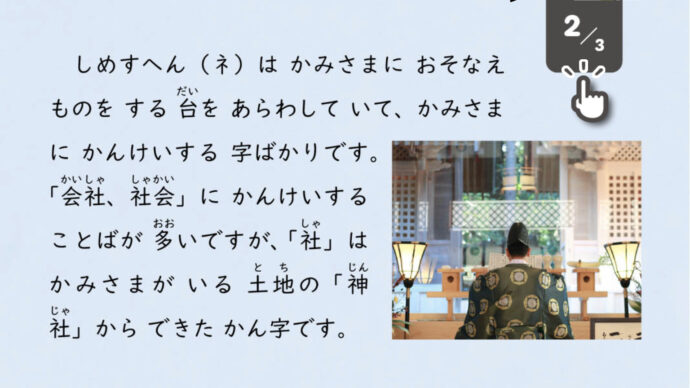

「示」の字は、もともと神様をまつる祭壇、またはいけにえを神様にそなえる、といったことを表した字です。

辞書や学者によって解説も微妙に違ってきますが、いけにえを神様にそなえる→神様にいけにえをしめす、祭壇に神の心がおりてくることから広く「しめす」、という意味になりました。

こうした意味を知ると、「しめすへん・礻」が使われている字がすべて神様につながってくる気がしませんか?

下に示した字は小学校で習う「しめすへん・礻」が使われている字の一覧です。

ありがたい字のオンパレードですね。「視」の部首は「見」ですが、「しめすへん・礻」が使われています。中学で習う漢字にもいっぱい使われていますよ。視力があるのもありがたいことですね。

電子書籍の「漢字eブック」では、こうした漢字の成り立ちや部品の組み合わせの意味を写真入りで解説しています。

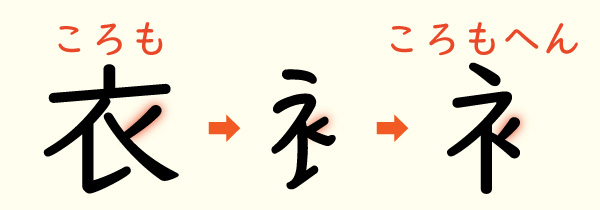

「しめすへん・礻」と「ころもへん・衤」は、子どもから大人まで多くの人が、あれ? 点を付けるんだっけ? いらないんだっけ? と迷いやすいですね。

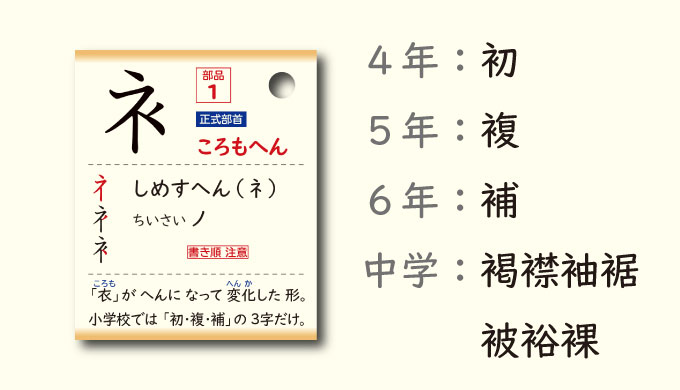

「ころもへん・衤」は「衣・ころも」が偏になって変化した形です。

「しめすへん・礻」と同じように、「衣」を崩して早書きすると「衤」の形になるのがイメージできると思います。

「衣」の右にある「ノ」が「衤」の右にある「ノ」になっているところがポイントです!

それでは、「しめすへん・礻」と同じように「ころもへん・衤」が使われている字を見てみましょう。

「ころもへん・衤」は4年生の「初」で初めて登場します。

小学校で習うのは3字だけですが、中学校で習う7字に使われています。

「衣」や「衣服」に関係する字が多いですね。

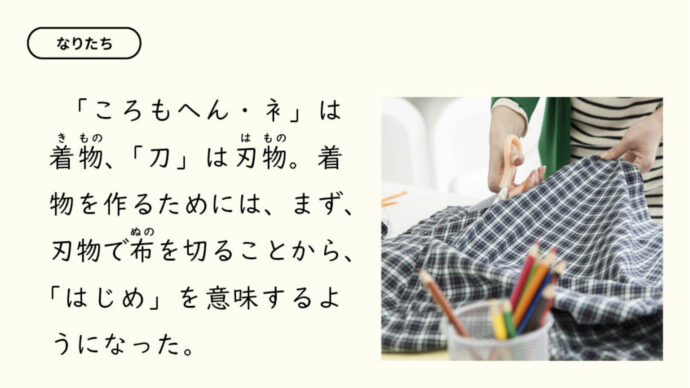

「初」は着物を作るとき、最初に布地を刀で切ることから始まるので「初」の字になりました。

ちなみに、「初」の部首は「刀」です。

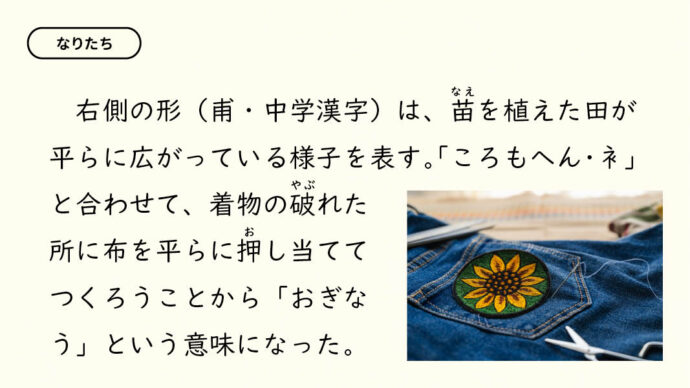

「補」は衣服がやぶれたところに布をあてがうことから「おぎなう」の意味になります。

人名によく使われている「裕」は、多くの人が点のあるなしで迷いがちです。「裕」は衣服がゆったりしてすき間(谷)がたっぷりあることを表すので、ゆたか、ゆとりがある、という意味になります。裕介さん、裕子さん、よい名前ですね。

いかがでしょうか。部品の意味の違いを知ったことで、頭の中がすっきりしたと思いませんか?

部品の名前を覚えることは大きな価値がある

① 一字が表す意味を知ると使い方を区別できます

漢字にはたくさんの同音異字があるので、漢字の使い分けは小学生にとって(大人にとっても?)難しい課題のひとつです。

しかし、部品の組み合わせで漢字を覚えていくと、上記で解説したような漢字一字の意味の違いまではっきり区別できるようになります。

② 細かい部分の書き間違いがグッと減ります

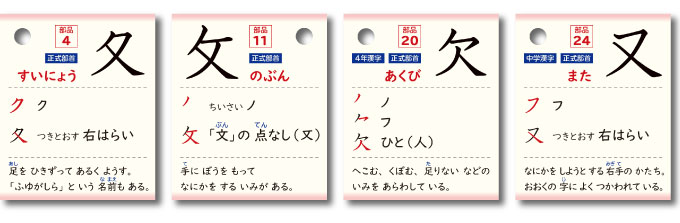

さらに、漢字にはよく似た部分がたくさんあります。

そのため、点の有無や線が一本多いのか、少ないのかで迷ったり、似たような形を当てはめて違う字になってしまうのは大人でも経験があるでしょう。

しかし、部品の名前を覚えると、それぞれよく似た形を言葉(部品の名前)で区別できるようになります。

すると、子どもたちがよく間違える細かい部分も正確に書けるようになります。

上の部品はどれもよく似た形で、見て書いて覚えているだけだと子どもたちはよく書き間違えます。部品の名前を覚えて、言葉で区別できるようになりましょう。高学年だけでなく、中学生になっても必ず役に立ちます。

③ 漢字の本質に触れる本格的な学習を

漢字辞典には部首名や意味、漢字のなりたちが詳しく載っていますが、ほとんどの人は部首名を覚えるのは大変、あまり意味がないと思っています。

たしかに、よくわからない名前だったり日常生活では役に立たない知識かもしれません。

しかし、部品の意味やなりたちを知ると、ひとつずつバラバラに見えていた漢字がつながり、書ける字や知っている字が芋づる式に増えていきます。

そして、そもそも部品を組み合わせて作られている漢字を部品の組み合わせで理解しようとするのは、漢字の本質に触れる学習です。

それぞれバラバラに見えていた漢字につながりがあることを発見したり、新しいことを知るとうれしい気分になりますよ。

上辺だけをなぞったり、こなすだけのトリルに取り組むより、よほど実のある学習になると思います。

一生モノの知識を手に入れる

小学1年生から始まる漢字の学習は中学校まで9年間続きます。(高校では新しい字は習いません。難しい読み方だけを習います。)

さらにいえば、日本で生活する以上、漢字との付き合いは一生続きます。

丸暗記のように、ただ何となく手本を写し書きして覚えるだけだと、徐々に記憶があやふやになってしまい、それまでの努力も水の泡です。

そんなもったいない努力はやめて、部品の組み合わせで漢字の本質に触れて、より体系的に、より合理的に漢字を覚えましょう。

こうして得た知識は、中学までに習わない常用外の漢字を理解する時も大いに役立ちます。

漢字の意味も理解できるようになるので、子どもの言葉の世界が広がって、言葉の使い分けに悩むこともなくなりますよ。

部品の組み合わせで覚えるのは漢字の本質に基づいた学習です。小学生のうちからこうした学習ができたら一生の宝になるはず。ぜひ実践してみてください。

ミチムラ式漢字学習法の教材は常用漢字すべての部品を徹底的に調べ上げ、それら全てを体系立てて部品の組み合わせ方を示しているので、漢字の本質に触れながら効率よく漢字を学べるようになっています。

ミチムラ式漢字カード|ご案内

ミチムラ式漢字カード|ご案内

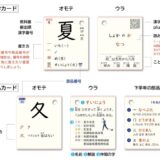

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ころもへんと、しめすへんの違いがわかった!

あと、にんべんとぎょうにんべんの違いも見てみたい!⭐✨❤️❤️❤️❤️(◍•ᴗ•◍)❤

ありがとうございます。

「にんべん」は「人(ひと・ニン)」が細くなって、少し形が変わって「イ」になりました。

例えば「休む」は、例えば農作業の合間などに人が木陰でひと休みすることをイメージすると納得できますね。

「ぎょうにんべん」は「行(いく・ギョウ)」の左側で、にんべんの形に似ているから「ぎょうにんべん」の名前になりました。

意味もそのまま「どこかへ「行く」ことに関係して、「往復」などに使われていますよ。

お世話になります。

突然失礼します。

慨という漢字の真ん中と右側のエレメントの呼び名をご存知ですか?

是非教えてください、お願いします。

神吉

右側は「むにょう」という名前のある部品です。

真ん中のエレメントは正式名称がありません。小学校の4年生で習う「節」にもある形ですが、6年生で習う「朗」に混乱する子が多いので、ミチムラ式では「食偏のひとやね点なし」と名付けて区別しています。常用漢字では「慨」のほかに「既概郷響爵即」に使われている部品です。