2024年からミチムラ式漢字カードと電子書籍の「漢字eブック」が新しくなりました。楽しく漢字学習に取り組む教材としてご活用ください。

ミチムラ式漢字カード|ご案内

ミチムラ式漢字カード|ご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

目次

「とめ・はね・はらい」で減点するのはNG

小学校の、とくに低学年の段階で「とめ・はね・はらい」を細かく指導している場面を多く見かけます。

学校のテストや宿題で先生から細かいチェックが入って返ってきたときに、「細かすぎる!」と憤慨したことがある人は多いと思います。

果たして、漢字の「とめ・はね・はらい」はどこまで気を付けるべきなのでしょうか?

まずは結論を先に書きましょう。

字体が合っていれば正解!

字体に影響しない「とめ・はね・はらい」で減点するのはNGです。

このことは、文化庁の国語施策「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」にはっきりと書かれています。

法律で禁止するといったレベルの話ではありませんが、報告書の冒頭では次のように書かれています。

文字の形の整い方が十分でなく、丁寧に書かれていない場合にも、また、美しさに欠け稚拙(ちせつ)に書かれている場合にも、その文字が備えておくべき骨組みを過不足なく持っていると読み取れるように書かれていれば、それを誤った文字であると判断することはできない。

文化審議会国語分科会

手書き文字はもちろんですが、印刷される文字にも一定の形があるわけではありません。

同じ文字だと認識できる範囲で、漢字には無数の形状がありうるのです。

つまり、漢字の書き方を丁寧に指導するのは別として「とめ、はね、はらい」を理由にテストで減点するのは間違っています。

字体が合っていれば、正解です!

文化庁も下のような動画を公開して、小学校で行われている現在の漢字教育に警笛を鳴らしています。

せめて、この13分の動画だけでも見てから本ページを離れていただけたら幸いです!

動画の内容に加えて、漢字を覚えるのが苦手、漢字学習を嫌がり始めている子に「とめ・はね・はらい」を厳しく指摘するのは、漢字の学習を嫌いにさせるデメリットが大きいです。

字体に影響しない重箱の隅をつつくような指摘は今すぐやめて、「よく書けたね!」と褒めてあげましょう。

上記の文化庁が公開している動画を見ていただくだけでも十分ですが、「とめ、はね、はらい」を理由にテストで減点するのが NG な根拠を下に詳しく解説していきます。

漢字の字体と字形、書体について

上で紹介した文化庁国語審議会からの報告では、「字体」と「字形」という言葉が随所に登場します。

専門家でない人にとっては、いったい何のこと? と疑問に思われるでしょう。

でも安心してください。ほとんどの日本人が知りません。

そこで、「とめ・はね・はらい」の話を始める前に、まずは漢字の「字体」と「字形」について説明します。

少しややこしい話ですが、大事なところなのでお付き合いください。

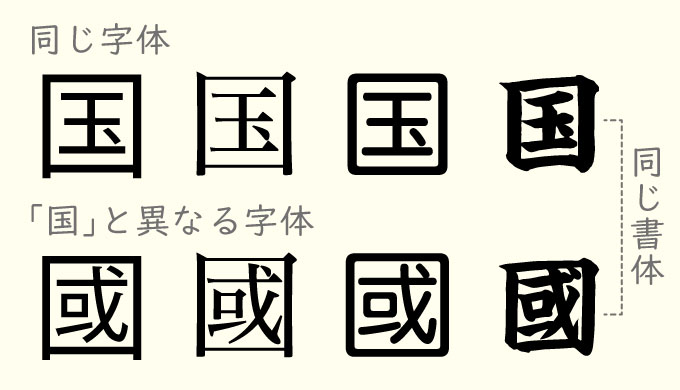

「字体」とは、漢字の骨組みのようなものを指しています。

まずは字体について。文化庁の国語施策(報告書)には、次のような例が示されています。

図1の「学」「字」「宇」はそれぞれ字体が異なる漢字です。つまり、正しく書き分ける必要がありあます。

一方で、図2はどれも「学」で、字体は同じです。「子」の下の部分がはねていても、はねていなくても、「学」と読めます。

さらに詳しい例を示すと次のようになります。

「国」と「國」の字は骨組みがまったく異なります。しかし、同じ「コク・くに」と読む漢字です。

ご存知の方もいると思いますが、「國」は「国」の旧字体です。つまり、この2字は「字体」がちがいます。

そして、字体(骨組)に一定のルールで装飾・デザインを施したものが、みなさんもよく知っている書体(フォント)です。

「書体」とは、パソコンにも搭載されている「ゴシック体」や「明朝体」など、ある一定のルールのもとにデザイン、装飾された文字のことです。

ちなみに、上の図では列の上下で同じ書体を使って字体の違いを比較しています。

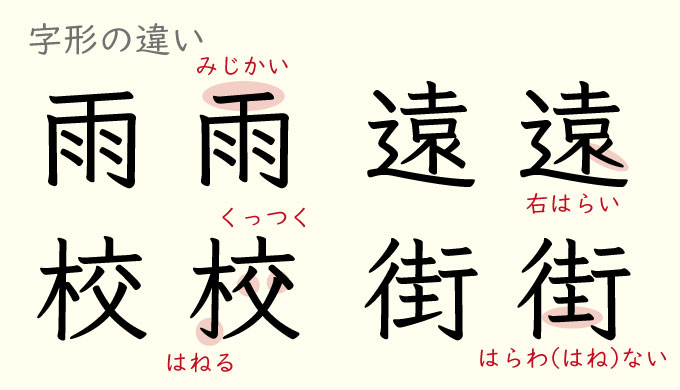

これらに対して、「字形」とは手書きや印刷、画面に表示するなど、目に見える様々な形で表現された文字の形を指します。

つまり「字体」とは漢字を構成する基本的で変わらない部分のことで、抽象的な概念ともいえます。

少しややこしくなってきましたね。

書体も字形の一部と考えられなくもなさそうですが、同じ字体でも字形が異なるパターンを下図に示してみます。

ちなみに、線が短くても、とめる部分がはらったりはねたりしていても、文字として間違っているわけではありません。

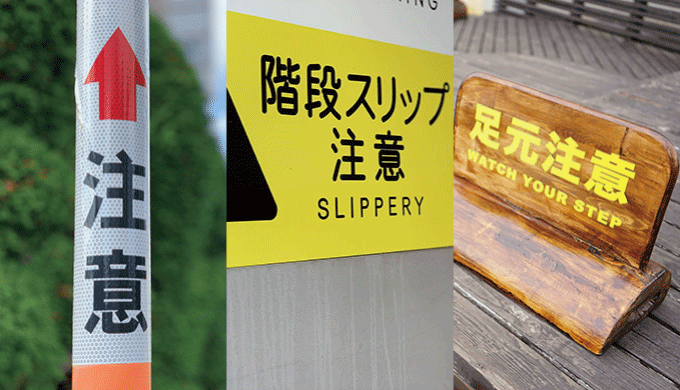

看板や交通標識など、街中で見かけるサインは様々な書体を使って伝えたいメッセージを表現しています。

下の写真はすべて「注意」と書かれていますが、書体や字の太さなどがそれぞれに違っているのがわかると思います。

先ほど示した「国」と「國」の例のように、字体(字の骨組み)が異なる字は使われていません。どれも「注意」です。

私たちが日常的に目にする文字や多くの人が書く文字は、それぞれ字形が違っていても字体は共通しています。

そして、人が書く文字にもそれぞれに特徴があり、筆跡鑑定があるくらいなので、全く同じ字形で手書きするのが難しいことは理解いただけると思います。

つまり、手書き文字は人によってクセや多少の違いがあるのは当然なのです。

人それぞれに個性豊かな手書き文字があるように、世の中には多くの字形が存在します。

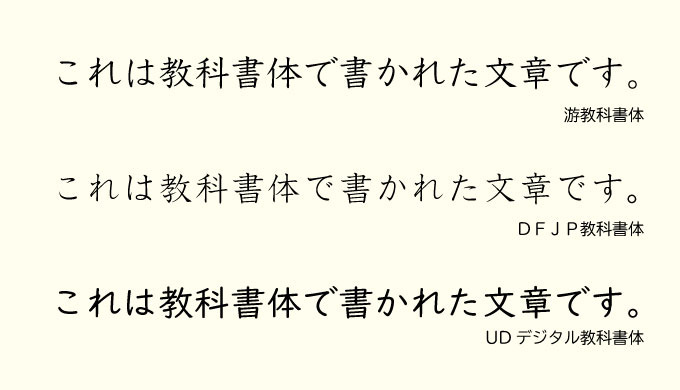

学校で漢字の指導に使われているのは「教科書体」

学校の教科書で使われているのは「教科書体」と呼ばれる特別な書体です。

教科書体とは、毛筆書体や手書きの楷書(かいしょ)体の要素が残っている独特な書体です。

学習参考書用に作られた学参書体というフォントもあります。

そして、学校で漢字の指導で手本とされるのは、この教科書体です。

というのも、漢字は「この字を基本として指導すること」と文部科学省が示したものをベースに各教科書会社が教科書体を作っているからで、先生たちはその教科書体をお手本として漢字を指導すること、と。

多くの漢字ドリルにも同じような教科書体が使われています。

「とめ・はね・はらい」は書体によって異なる

いよいよ本題です。

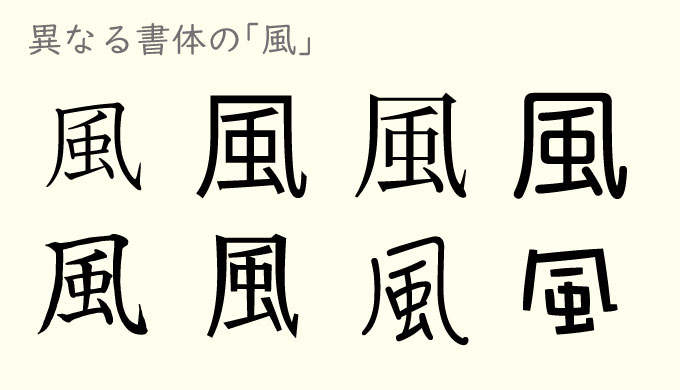

異なる書体で書かれた「風」という字を見てみましょう。

書体によって「とめ・はね・はらい」の表現がそれぞれ微妙に異なるのがわかるでしょうか。

ゴシック体には「はらい」がありません。

「ノ・虫」の「ノ」が「一」になっている字もあれば、「ノ」と「虫」が離れている字もあります。

「かぜがまえ」の最後がはねているのか、はねていないか微妙な字もあります。

右下の書体はちょっと極端かもしれませんが、すべて「風」です。ほとんどの人が「風」と読めるはずです。

つまり、「とめ・はね・はらい」の表現は、書体によって異なるのです。

さらに細かい部分を突き詰めていくと、4年生で習う「芽」には下記の異なる字体と字形の字が存在しています。

おまけに、それぞれ画数も違っています。

興味深いのは、「芽」と「牙」で標準とされている字体と異体字が入れ替わっていることです。

どちらも正しい字なので、どちらで書いても正解ですが、どうせなら字体も統一してくれたらよいのにと思ってしまいますね。

人名に使われる「斉・斎・齋」なども同様です。厳密にいえば「斉」と「斎」は別の字で、それぞれに旧字体を含む3つのバリエーションがあります。

漢字の指導は字体(骨組)を基本とする

上で示した「風」の例でいえば、左上の書体が教科書体です。

学校の先生が指導する「とめ・はね・はらい」は、この教科書体が表現している「とめ・はね・はらい」を指導するケースがほとんどです。

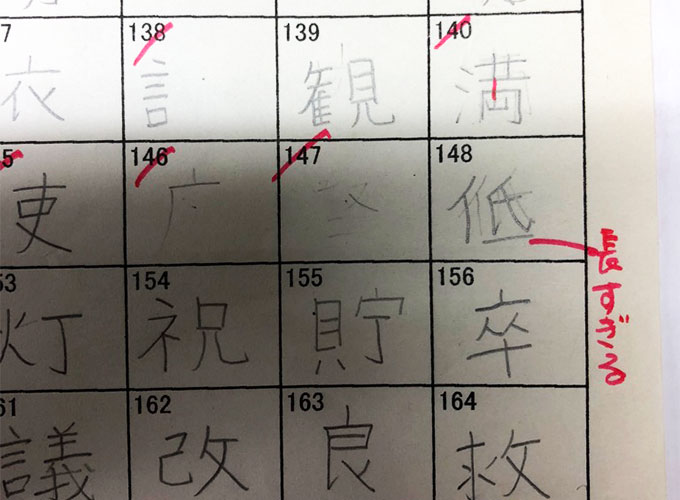

「とめ・はね・はらい」の違いはもちろん、くっつくべきところが少しでも離れていたり、長さが違った字を書いた宿題を提出すると、なかには丁寧に赤字を入れて返却する先生もいます。

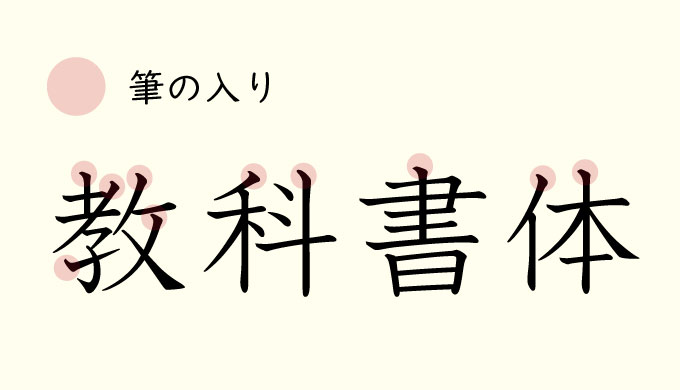

そうした経験を繰り返していくと、真面目な子は教科書体そっくりの字を書こうとして、教科書体特有の「筆の入り」まで表現しようとする子がいます。

習字の時間ならまだしも、これでは漢字の読み書きを覚えることとは別次元の課題に取り組んでいるようです。

鉛筆で「筆の入り」を表現しようとするのは、さすがにどうでしょう。

意味がないと思います。

ペン習字などでは必要なテクニックですし、「きれいな字を書けるようになりたい」という思いは後押ししてあげたいです。

しかし、そっくりそのまま書き写したい真面目な子の場合、下記のパターンに陥ることがあります。

- そっくりそのまま書き写さなければいけないと思い込む

- 自分が書いた字を見て手本との差に愕然とする

- 落ち込んでやる気を失う

- 漢字の勉強が嫌いになる(得意ではないと思い込む)

一方で、文部科学省や文化庁の文化審議会国語分化会が報告している「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」では、教科書体を指導の基本としつつも「許容の範囲」が示されています。

とくに「はね」は、許容される部分が多いことがわかります。

また、資料をきちんと読み込んでいくと、Q&Aに下記のようなことが明記されています。

漢字の細部のとめ、はね、はらいなどが、字体の違いに影響し、文字の判別に関わってこないのであれば、その有無によって正誤を分けることはしません。(3章Q21・78p)

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)

手書きをすることは、身体の動きが伴う行為ですから、丁寧に書くように努めても、筆の勢いの表れや震えなどが生じるのは自然なことであり、いつも同じ形を再現するのは困難です。推奨されている字形がある場合にも、それとの一致を追求する結果、見本のとおりに書かなくては誤りであると考えたり、漢字の骨組みに関わらないような、とめ、はね、はらいといった部分の細かな違いや、僅かなずれなどまでに着目し、それらを基準に誤った字であると評価したりするようなことはやめましょう。(3章Q22・79p)

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)

要するに、字体(骨組)が合っていれば正解ということです。

「とめ・はね・はらい」の細かい差異は、字形の違いに過ぎません。その字だと認識できればよいのですね。

「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」の中で同様の指摘は随所に見られます。

この報告の内容はPDF文書がネットで公開されていて、誰でも見ることができます。

詳細が気になる方は下記のリンク先からご覧ください。

参考 記事のタイトル文化庁:常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について

全235ページと膨大な情報量ですが、冒頭でまとめられた2ページを見るだけでも勉強になります。

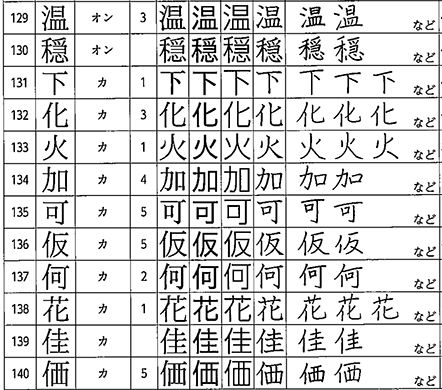

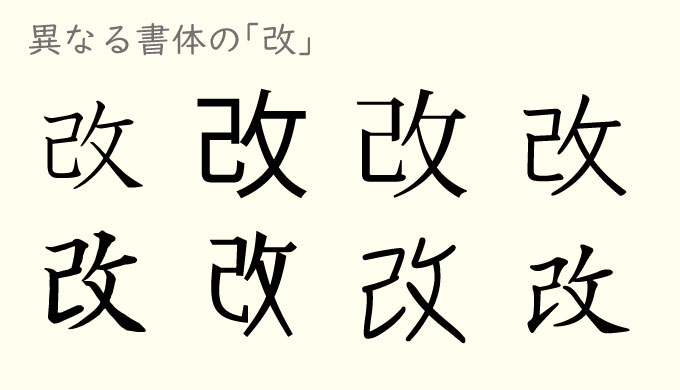

P119以降の後半では、2,136字ある常用漢字すべての許容される字形の例が紹介されている、ものすごい資料ですよ。

字体(骨組)が合っていれば正解

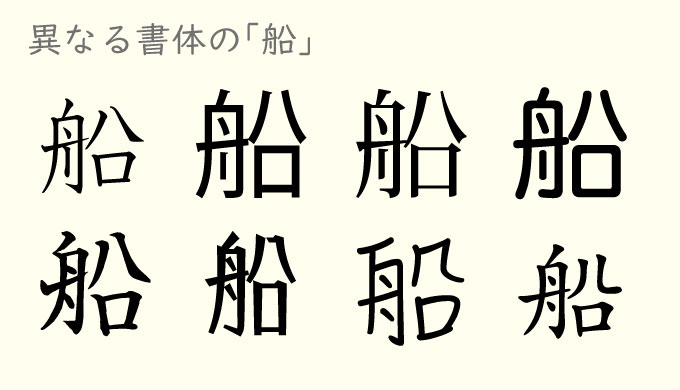

2年生で習う「船」を例にあげます。

先に示した「風」と同様に「とめ・はね・はらい」の表現がそれぞれ異なるのは明らかです。

左側の「舟」の中にある「てんてん」を見てみましょう。

この上下の「てんてん」の向きや線の長さをとても気にしていた先生は、上が斜めの短い点、下がたて棒になっていなければ全てバツをつけていました。

書体によってはたて棒の部分が「てん」だったり、POP体などは●で表現されているなど、「船」の字形は無数にあります。

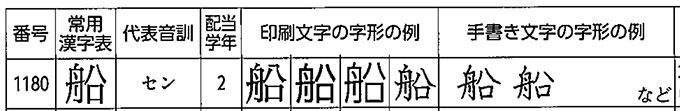

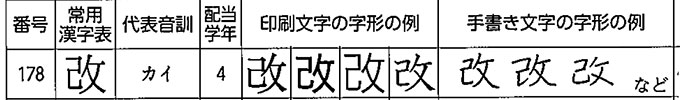

4年生で習う「改」で、左側の「己」の最後のはねの有無を大問題にしている先生もいました。

はねてあるかないかは、字形によって様々です。

はねの有無以前に、曲げる前にはねあげている書体もあります。

つまり、「己」の最後をはねていようが、はねていまいが、全て「改」です。

手書き文字の許容例でもそのように示されています。

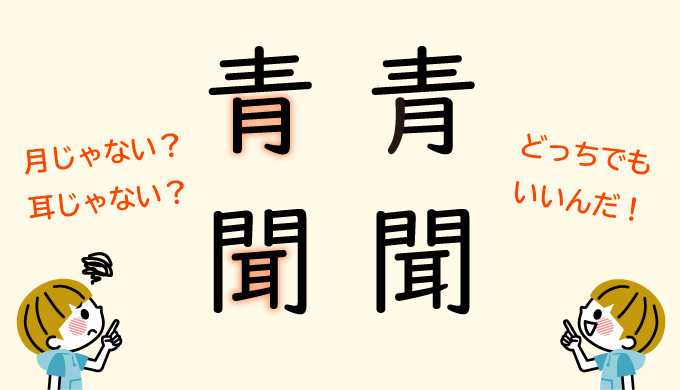

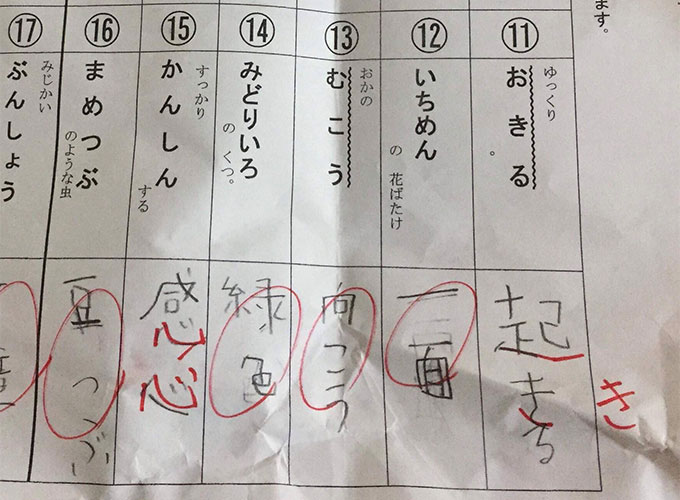

低学年で習う「青」の下は「月」ではない、「聞」の中は「耳」ではない、と指摘される場面をたびたび見かけます。

ここまで読んでくださった方は、もうお分かりですね。

そう、どっちでもいいのです!

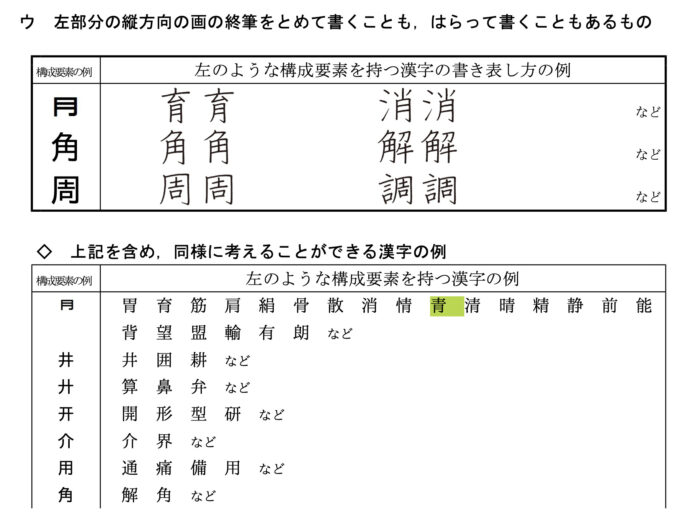

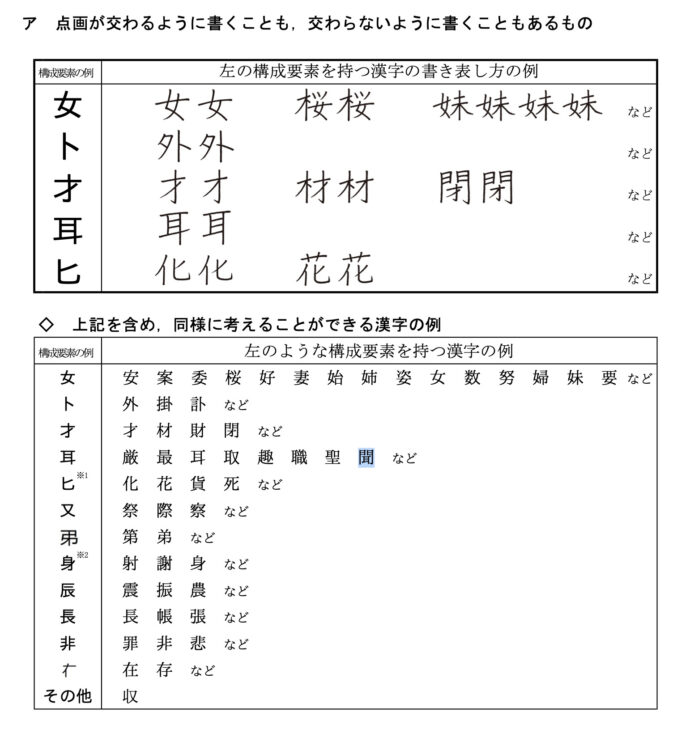

「月」の下をとめるのかはらうのか、「耳」の横棒をつき出すかつき出さないか、これは字体に影響しません。

どちらも「青」だし、まちがいなく「聞」なのです。だって、そう読めますよね?

子どもを漢字嫌いにさせない

以上のことから、「とめ・はね・はらい」で減点するのは間違っていることを理解していただけたと思います。

もちろん先生に悪気はありません。子どもが美しく正しい字を書けるようにと思ってのことです。

漢字指導に熱心な先生は「とめ・はね・はらい」など字形の違いを細かく指導する傾向にあります。

しかし、細かく指摘され過ぎた挙句、自分は漢字が苦手なんだと思い込み、すっかり自信をなくしてしまう子もいます。

こうした細かい指摘や指導は子どもを漢字嫌いにさせる要因のひとつです。

とくに、漢字を覚えるのが苦手な子に対して、細かい部分を注意するのは避けたほうがベターです。

もちろん、美しい文字を書けるのはよいことです。

美しい文字を書こうと努力するのも望ましいことです。

最初に覚える段階で丁寧に書くクセをつけないと、高学年になっても読みにくい字を書くようになってしまう、と心配する親心もあるでしょう。

しかし、すべての子どもにこうした指導を行うのは、よくよく考えたほうがよいです。

すべての子どもが読み書きが得意、というわけではありません。

細かく指導することで、子どものやる気や自信を奪ってしまうのは本末転倒。

漢字を覚えることと、整って読みやすい字を書くのは、本来分けて考えるべきです。

まずは漢字を読める、そして書ける。これらをクリアしてから、次のステップとして整った読みやすい字を書けるように指導したらよいと思います。

あまり意識されないこのようなスモールステップについては、下記の記事で詳しく書きました。ご参照ください。

うした考えに反論したい人も多くいるでしょう。しかし、子どもの自信を奪わないように、読める字が書けていたら正解とする、ほめてあげるくらいの寛容な気持ちで指導にあたってほしいと思います。

字体(骨組)はしっかり指導しましょう

「とめ・はね・はらい」の有無で字体(骨組)が異なる字は基本的にありません。

例外は「干(ほす)」と「于(ウ)」だけです。これ以外にありません。

「于(ウ)」は宇宙の「宇」に使われ、「芋・いも」にも使われています。

しかし「宇」の下がはねていなくても「宇」と読めるし、違う字になってしまうことはありません。

ちなみに、「于」は常用外漢字です。

手書きする機会は皆無なので、気にする必要はないと思います。

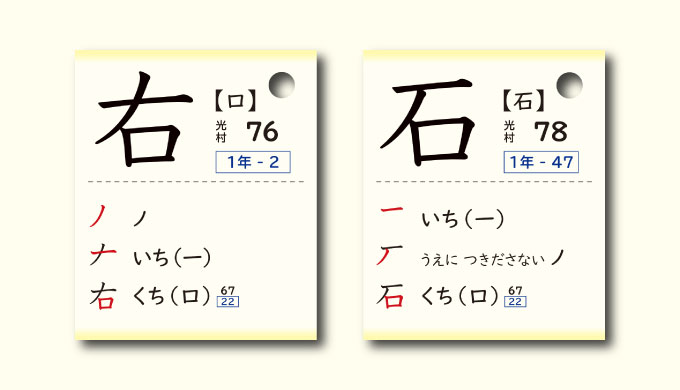

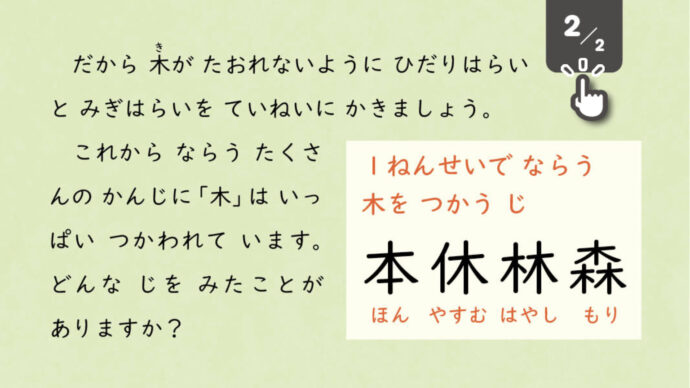

一方で、「右」と「石」のように斜め線を上につき出すか、つき出さないかで違う字になってしまう例はいくつかあります。

こうした字体(骨組)に影響してしまう部分は子どもにきちんと意識させて、正確に書き分けられるように指導する必要があります。

「とめ・はね・はらい」を丁寧に指導するより、こうした字体(骨組)をきちんと書き分けられるように指導することのほうが大切です。

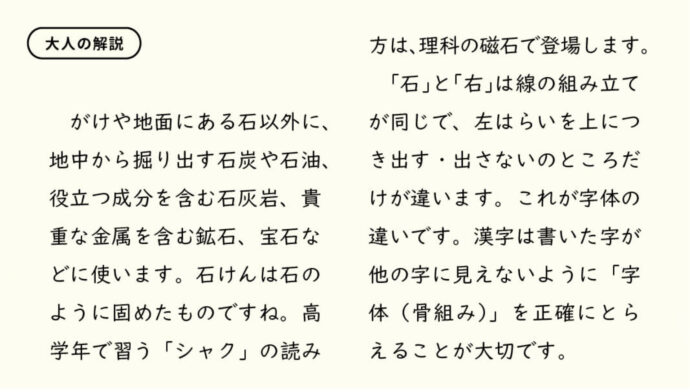

手前味噌ですが、ミチムラ式漢字カードでは、こうした部分をきちんと踏まえて、「上につき出さない ノ」と大事なポイントを言葉でわかりやすく示しています。

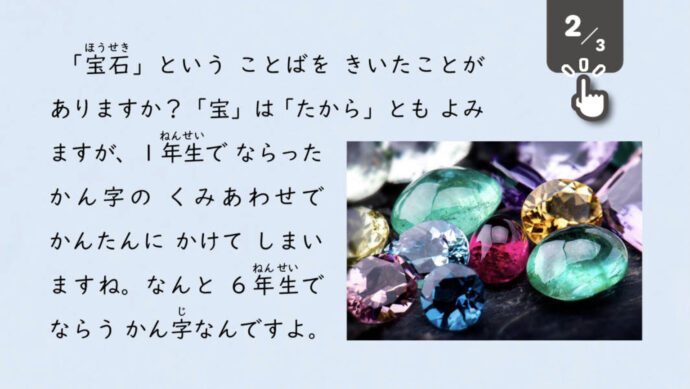

現在発売中の漢字eブック 1年生では、下記のように示しています。

「とめ・はね・はらい」をうるさく言わないと主張しておきながら、「とめ・はね・はらい」をきちんと説明している字もあります。

しかし、それらは基本漢字のみで、部品の組み合わせで書ける字に関しては、細かいことを表記しないようにしています。

そのかわり、字体に影響する部分は、書くときに自分で気をつけられるように上につき出す、ノまでのばす、と示しています。

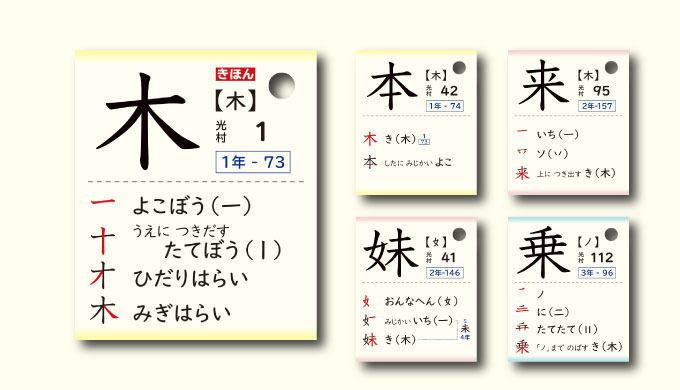

ミチムラ式漢字カードで「木」は次のように書き方を示しています。

1年生で習う「木」は、部品に分解できない基本の漢字なので、書き方を一画ずつ文章で示しています。

同じ書き順なので、1画ずつ示すのではなく、かたまりで見せた方がわかりやすいでしょう。

現在発売中の漢字eブック 1年生の「大人の解説」では、「とめ・はね・はらい」について次のような説明を加えました。

大人向けにはこんな解説もしています。(漢字eブック 1年生より抜粋)

漢字検定や受験はどうなのでしょう…

きちんと正確に書けていないと、漢字検定や中学受験で減点されないか、と心配する方がいるかもしれません。

なかには、そうした心配から細かく指導する例もあるでしょう。

しかし、先に紹介した「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」のなかには下記のような記載もあります。

漢字の字体・字形についての考え方は、教育関係者が持っておくべき基礎的な国語の知識として共有されること、さらに、不特定多数の人々を対象とするような入学試験、採用試験、各種の検定試験等において、漢字の字体・字形の正誤を判断する際の統一的なよりどころとして活用されることが期待される。(1章14p)

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)

入学試験や採用試験での漢字の書き取り問題の採点に当たって、何をその正誤の判断の根拠としているのかは、必ずしも明確にされてはいません。仮に、字体に問題がなく字形の違いによって採点された場合は、国が漢字使用の目安として示してきた考え方とは異なった基準で採点が行われていることになり、そのような場合には説明を求められます。(3章Q27・82p)

常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)

たしかに実際の入試における採点の実態はよくわかりません。

中学受験を目指すようなレベルや、漢字が得意な子どもには、より高いレベルを求めてもよいのかもしれません。

しかし、漢字が苦手な子どもに「とめ・はね・はらい」を厳しく指導することは、漢字をさらに嫌いにさせる大きな要因になります。

漢字の学習に苦労している子どもたちに「とめ・はね・はらい」をうるさく言うのはやめましょう。

大事なのは「字体を正確に書けているか」です。手書き文字の場合は細かい字形の違いを無視して、その字だと判別できればOKです。

そして、学習の基礎となる漢字テストはみんな100点、自信をもって先の学習へ送り出すようにしてあげるべきだと思います。

さらに言えば、いまの子どもたちが大学へ進学したり、社会へ出る頃には、文字を手書きする機会は今よりさらに減っているでしょう。

そんなこれからの時代に生きる子どもたちにとって大切なことは、正確な字を書けるかということよりも、まずは読めること。そして正しい漢字を選択して使える、入力できることだと思います。

知っている言葉(語彙)を増やして、「多くの言葉を使いこなす」ようになるのが、漢字学習で本来目指すべき目標です。

せっかく一字を書けるようになっても、その漢字を使う言葉を知らなければ意味がないし、いつまで経っても使えるようになりません。

つまり、漢字の「とめ・はね・はらい」と漢字の知識はあまり関係ありません。

そもそも漢字を「書ける」ということは「漢字を使える」ことの一つの要素に過ぎないのです。

漢字をひたすら書いて覚えさせて、「とめ・はね・はらい」をうるさく指摘して、子どもを漢字嫌いにさせてしまうのは本当にもったいないことです。先生や保護者の方々には、子どもが言葉に興味を持ち、多くの言葉を知って使いこなせるように導いてほしいな、と強く思います。

部品の組み合わせで覚えるミチムラ式の教材

上記に示したような内容を盛り込んだ、電子書籍の漢字eブックを販売中です。

無料サンプルもご用意しています。

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

アナログなカード型の教材も用意しています。

シンプルな構成で、目に入る情報は漢字を覚えるのに必要最小限にしています。

集中するのが難しい、目線があちこちに飛んで集中できないなどの様子が見られる場合は、漢字カードの活用もオススメです。

ミチムラ式漢字カード|ご案内

ミチムラ式漢字カード|ご案内

[…] […]

お伺いします。

たとえば、「斗」という漢字の二つのテン、これは縦に二つ並んで書くのが一般的であると思うのですが、これを横に並べて書く人もいます。

漢字の採点、という観点で、横に二つ点を並べて書いてあった場合は、マルとしますか? バツとしますか?

専門的な質問ですね!

学校の先生でいらっしゃって、目の前の課題として悩まれているのでしょうか?

厳密に言えば、バツです。

文化庁の「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」でも、横にテン2つは字例として示されていません。

カタカナの「シ・ツ」のように字体が異なると判断されるのでしょう。小学校では「科・料」に「斗」が使われていて、横にテン2つはバツにする先生がほとんどだと思います。

高校入試に挑む中学生の場合は「バツ」でよいでしょう。

しかし、漢字を書くのが苦手な児童の場合には「マル」をあげて、一言コメントを添えるくらいの配慮があってもよいと思います。算数とちがい漢字の採点基準は発達段階において色々あってよいでしょう。たてにテン2つでも読めなくはないですからね、テン3つだと厳しいですが…。

漢字の採点基準については、文化庁の「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」に専門的な解説が載っているので、一度ご覧いただくとよいと思います。

お尋ねします。

小学5年生の娘が学校の漢字テストで、易 という漢字の日と勿がくっついていないということで間違いになりました。

字体は間違いではないと思いますが、如何でしょうか。

間違いではありません。点画や線画がくっつくかくっつかないかの多くは字形の問題で、字体には影響しません。

返信ありがとうございます。

やはり、バツになりますよね。漢字の苦手な小学生とかだと、△にしたりして正しい形を書き添えるようにしています。

私は学習塾で指導しているのですが、どこまでを許しどこまでから許さないかという基準は、むずかしいものです。たとえば入試の採点で、公立の学校であれば文化庁の指針に従うものだと思いますが、私立の学校だとその学校独自の基準で採点されることも考えられ、点画すべてきっちりの可能性もあり、どう基準を設定すればいいのか悩むところです。

今回この記事が大変参考になりました。ありがとうございました。

『木へん』について、教えていただきたいことがあります。

2画目の最後を止める、はねる、というのは、どちらでもよい、ということはわかったのですが、4画目は、私の今までの認識では、『短く止める』なのですが、そこもやはり、3画目と同じように長くはらって(止めても良い?)も誤りではないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

4画目は短くとめて書いた方がよいのはもちろんですが、手書きの場合は誤りとまではいい切れません。なぜなら「木へん」の4画目をはらって書いても、別の字になることはないからです。

以下、「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)-文化庁-」のQ&Aから抜粋です。

Q3 多様な手書き字形を認めるのは,漢字の文化の軽視ではないか?

A 手書き文字の字形に多様性を認めるのは,むしろ,漢字の文化に基づく考え方です。この指針は新しい考えを示すのではなく,本来の漢字の伝統を知ってもらおうとするものです。

例えば,手書きの楷書では,伝統的に,一つの字の中で右はらいの表現は一つにする,狭いところでは右はらいはせずとめるように書く,また,横画が複数ある場合には,長さをおおよそそろえて,そのうちの一つだけを長く書くなどの習慣によって,様々な字形が書かれてきました。しかし,現在,そのような楷書における書きやすさや造形美に基づいた書き方までが,誤りであるとみなされる場合があります。手書きの字形において,一つだけの正しい字形があるという考え方は,むしろ,近年になって生まれてきたものであり,漢字の伝統や文化からすれば,同じ骨組みの中でいろいろな字形が生じるのは,自然なことなのです。

娘は、漢字が好きで積極的に勉強しています。中学一年生です。先日中学に入学し、初めて漢字テストを受けました。「違」という字ですが、親が見ても正解だと思う字が、×になり、娘もがっかりしていました。文科省の指針も拝見しました。先生が厳しく指導されるのは仕方のないことですが(授業中やテスト前に事前の指導は一切ありませんでした。テスト前にノートの確認もありましたが、その際にも指導はありませんでした。)、画像をお送りさせていただきますので、常識的に娘の字は間違っているのかどうか判断をお願いできればと思っております。娘は、「事前にノートを提出するので、ご指導いただけないか?」と先生にお願いするそうです。

お返事いただければ幸いです。(添付ファイルのお送り先を教えていただければ幸いです。)

小学校5年の娘、書き取りテストで、環境の環のとめを払ったために、満点を取れませんでした。担任が国語の先生に確認して、バツにしたとのことです。環境美化等の習字コンクールでは、はねて受賞しているものも多く見られます。受験の為に、受け入れるべきですか?

記事にも書いた通り、字体に影響しない漢字のとめ・はね・はらいは漢字の正誤に関係しません。従って、担任の先生の採点は不適です。

受験の為とありますが、受験する学校の過去問に漢字を手書きさせる問題がそれなりに出題されるならば、必要な対策を考えても良いかもしれませんが、今はそういう学校はほとんどないと思いますし、そもそも間違った考え方なので受け入れる必要はないと思います。手書き文字は個性、多様な形があってよいのです。

漢字テストのふしぎ(第29回東京ビデオフェス 大賞作品)

https://www.youtube.com/watch?v=FvdIbH0qtu4

質問です。「とらかんむり」の4画目の「はね」についてご意見をおきかせください。「はね」か「とめ」かによる減点はNGという原則は理解できるのですが、「とらかんむり」の4画目の「はね」が無いと、私には違う字体のように見えてしまいます。しかし、これは私の主観でしかなく、これも「はねなくてもOK」なのでしょうか。最近NHK朝ドラの「虎に翼」のタイトルデザインの「虎」の字に、4画目の「はね」が無いのを見て、改めて考えさせられています。「はねなくてもOK」に例外は無いのでしょうか。

文化庁「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」には、「とらかんむり・とらがしら」への言及は見当たりませんでした。しかし、「とらがしら」の4画目が下にハネていなくても字体には影響がないので、客観的な視点で誤りとは言えないと考えます。一方で、「とらがしら」4画目の下ハネは虎の牙を表しているという見解もありますから、個人の主観としては下にハネていたほうが字としての完成度は高いと思います。

NHKの「虎に翼」のタイトルロゴは、たしかに4画目が下にハネていませんね。以下は個人的見解ですが、細い線で主人公である女性の繊細さ、そして4画目の牙を抜くことで強いイメージのある「虎と翼」という言葉をできるだけ柔らかく見せたかったというデザイナーの意図が感じられます。「虎に翼」のタイトルロゴは漢字を使った1つの表現方法なので、そこに正誤の判定をもちこむのは少し野暮な気もします(失礼な言い方だったらスミマセン)。とはいえ、その4画目の下ハネの有無が気になってしまい、ドラマやオープニングの味わいを損なうと感じる人が多かったらデザインとしては失敗になりますが、どうでしょうか。

漢字の形を厳格に決めて正誤をはっきりさせることを文化庁はよしとしていません。なぜなら、漢字や言葉は時代とともに現在進行形で変化しているので、この形が正解だと言ってしまうと、これまで積み重ねてきた過去の文化を否定することになりかねないからです。文部科学省は学校での指導が混乱しないように基準となる形を教科書体という形で示していますが、手書き文字の正誤判定で字体に影響しない部分に言及して減点するのはいささかやり過ぎで、そういった指導は漢字の文化を狭めることにつながるのではないかと危惧しているところです。

「はねなくてもOK」については例外が1つだけあります。それは「干(カン・ほす)」と「于(ウ・ここ)」です。「于」は「宇」の下にもある字ですが、現代の日本人が漢字の「于」を使う機会は皆無でしょう。漢字の研究者は別として、小中学校の漢字教育においては気にしなくてよい例外かなと思います。

さっそくお返事いただき、ありがとうございます。ロゴの字体を正誤判断の対象にするのは野暮だというご指摘、その通りですね。ただ、多くの人の目にさらされるロゴは影響力が強いので、このロゴをきっかけに「はねの無い虎冠」を書く人が増えるような気がして、複雑な心境です。

さて、追加質問させてください。先ほどの「とらかんむり」の「はね」の質問を送信した後で、たとえば「予」や「矛」の3画目(横画)や4画目(縦画)の「はね」、「皮」の2画目(横画)の「はね」、あるいは「子」の2画目(縦画)の「はね」等はどうなんだろう……ということを考え始めました。「例外は『于』『宇』だけ」と教えていただいた直後に、しつこくて申し訳ないのですが、これらに「はね」が無いと、私には強い違和感があるので、敢えて再質問させていただきました。

強い違和感をもたれる気持ちはよくわかります。かつて管元官房長官が示した「令和」の書体も物議を醸しました。

漢字の部首に「亅(はねぼう)」があるくらい(了・予・争・事など)ですから、ハネの処理がどうでもいいとは思いません。もしも印刷や画面に表示するフォントでハネる部分がハネていなかったら多くの人が違和感をもつと思います。しかし、挙げていただいた例はいずれも字体に影響しません。だから、とめる書き方をしても誤りであるとまでは言えません。文化庁が示す指針(https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/2016022902.pdf)でも「てへん」を例に挙げたQ&A(報告書P.110)があります。字形の沼にハマるかもしれませんが、よかったら参照してみてください。

文化庁がこうした指針を示しているのは、印刷された文字を見ることが当たり前になって「印刷文字」と「手書き文字」を区別しない人が増えたから、という時代背景もあります。かつて、手書き文字には無数のバリエーションがありました。いまも筆跡鑑定があるくらいですから、人の書く文字には個性があります。しかし、木版印刷から始まった印刷の長い歴史のなかで、文字を効率的に印刷するために写植が生み出され、その過程で漢字の形を1つに定める必要があったこと、さらに級数が小さくても線がつぶれないことがないように先人たちが表現方法に工夫を重ねて姿を形を変えてきたのが漢字の歴史です。その過程で、漢字を生み出した中国では漢字の字体が大きく簡素化されました(長い歴史を考えれば簡体字が生まれたのはついこの前のことです)。つまり、時代のニーズに合わせてその姿や形、表現方法を変えてきたのが漢字の歴史です。

そもそも、漢字のとめはねはらいは筆を使って文字を手早く、スラスラと書きやすくするために自然発生したものです。かつては弘法大師や書道家の書写が手本になったりして、やがて型として、習慣として定着したという背景もあります。型を重視するのが日本の文化ではありますが、かつて高級品だった硬筆を誰でも当たり前に使えるようになり、さらに左から右に流れる横書きの文章を読んだり書いたりすることが増えた現代において、左に向かってハネる書き方は果たして合理的か?と疑問を呈する研究者もいます。

漢字を含め、言葉は情報を伝えるためのコミュニケーションツールです。そして、新しく生まれてきた若い人たちによって新しい表現方法や新たな言葉が生み出され、コミュニケーションのあり方は時代とともに変わってきました。文字の表現と言葉の表現方法を同一視すべきではないかもしれませんが、例えば地方に残る方言を誤った表現だから標準語に統一しなければ、と考えるのは悲しいですね。だから、印刷文字を基準にして手書き文字の許容範囲を狭めるような考え方は、日本の漢字文化の幅を狭めるもったいない考え方かなという気がします(谷口様がそうだと言っているわけではありません)。

教育課程においては、とくに初等教育の段階で漢字の書写を厳しく指導するあまり、漢字を嫌いになる子どもたちを増やしているという大きな問題があります。書字が苦手な特性をもつ場合、漢字学習におけるとめはねはらいの指導はデメリットしかなく、小学校における不適切な漢字指導が不登校につながる問題にもなっています。また、中等教育においては漢字一字の意味を正しく知って、適切に漢字や言葉を使うための学習に重点を置くべきだと思います。つまり、手書き文字におけるとめはねなどの字形に関する指導はとても表面的なもので、漢字学習の枝葉末節、本筋ではないと考えています。それよりも漢字に興味をもたせ、漢字の奥深さや言葉の世界を広げる学習に重きを置いてほしい、というのが個人的な思いです。そのほうが子どもたちも楽しく取り組めますから。