目次

はじめに

小学生にとって、読み書きの習得は全ての学びの土台・基礎です。

計算も大事ですが(計算が苦手なら本当は電卓を使えばよいのですが)、漢字の読み書きが苦手だと、算数の文章問題だけでなく、理科、社会など全ての教科に影響します。しかし、多くの子どもたちが漢字の学習につまずいている現実があります。

“学ぶこと” は本来楽しいものです。

”わかった喜び・できた自信” を感じたら、ワクワクしたり、ドキドキしたり、さらなる好奇心が生まれて、自ら学びたいと意欲を感じるのが自然です。

可能な限り、こうした方向へ子どもを導くのが教育の理想だと思います。

しかし、現実は違います。

練習が足りないと叱咤激励するだけならまだよいですが、まちがえた漢字を10回書かせるような大量の宿題を課すケースもまだ見受けられます。しかし、こうした練習方法はもはや時代遅れと言ってよいでしょう。

令和の時代において、深夜まで泣きながら宿題に取り組んでいるとしたら、それはもはや体罰です。子どもたちがそれで楽しく学習に向き合えるようになるはずがありません。

もし、現在の取り組み方で成果が出ていないのなら、考えるべき対策は「やり方を変えてみよう」でしょう。

何度も書く、書かせることだけが漢字の勉強ではありません。

漢字が苦手・覚えられない子どもへの支援とサポート方法

漢字が苦手・覚えられない子どもへの支援とサポート方法

子どもによって、とくに低学年の段階では、読み書きする能力にはバラつきがあり、大人はそれをうまく理解してあげられません。

勉強のやり方、スタイルは人それぞれです。

世の中には個性や特性に応じた本人にハマる「やり方」が必ずあります。

辛抱強く続けることも必要ですが、がんばっているのに成果が出ていない場合は、ひとつのやり方に固執せず、漢字の覚え方を工夫していきましょう。

ここで紹介している「ミチムラ式漢字学習法」も数ある学習方法のうちの1つです。

本人にハマるやり方が見つかると、子どもたちの学びは確実に復活していきますよ。

1.読み書きが苦手でも取り組みやすい

従来の「書いて覚える漢字指導」が多くの子どもたちを漢字嫌いにさせています。

なぜなら、同じ字を何度も繰り返し書いて練習するのは、単純作業の繰り返しでつまらないからです。

ひと昔前とちがって、子ども向けの娯楽やエンターテイメントはとても進化しています。

旧態依然とした学習スタイルを受け入れられない、つまらないと感じる子どもがいるのは当然です。

子どもながらに、心の中で「これやる意味あるのかな?」「もっといい方法があるんじゃないか?」と思っていることでしょう。

こうした漢字の書き取り練習は、やらされる量にもよりますが、大人が同じことをやらされたらきっと苦痛です。ゲシュタルト崩壊を起こして発狂する人だっているかもしれません。

とくに読み書きが苦手な特性がある子たちにとって、漢字の書き取り練習は単なる苦行でしかありません。

どれだけ書いても覚えられないのは、本人の努力が足りないからではないのです。

子ども自身も読み書きができるようになりたいと思っているはずなのに、どうやってもうまく覚えられない、何度も書いて練習したはずなのに、なぜかテストでは練習した漢字が頭に浮かばないのです。

そんな悪循環に陥らないよう、何度も書いて覚える単純作業より合理的に、頭を使って省エネに、子どもたちが最小限の努力で漢字を覚えられるように、漢字の覚え方を再構築しているのが「ミチムラ式漢字学習法」です。

この「ミチムラ式漢字学習法」は、盲学校での漢字指導がベースです。

目が見えない、鉛筆を持って文字を書けない子どもたちでも漢字を学べるように、盲学校で長く教えてきた道村静江が20年間に渡って研究と試行錯誤を経てうまれた新しい漢字の覚え方です。

2.部品(パーツ)の組み合わせで漢字を覚える

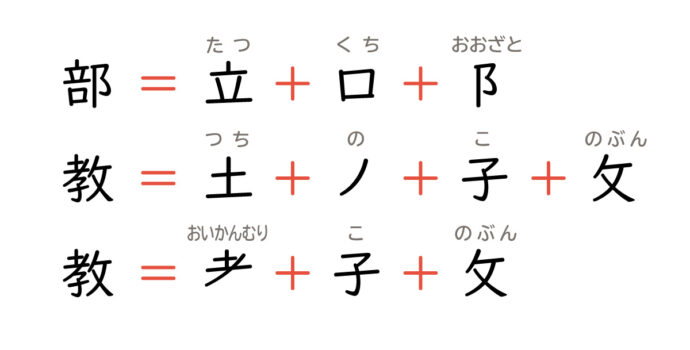

ミチムラ式漢字学習法の大きな特徴は、漢字を部品の組み合わせでとらえるところにあります。

たとえば「部」という字は「立・口・阝」、「教」なら「土・ノ・子・攵」もしくは「耂・子・攵」です。

こうして分解した簡単な部品の形は、触図にすれば盲学校の子どもたちも形を認識できます。

読み書きが苦手な子どもたちも「教」の全体を書けなかったり思い出せなかったりすることがありますが、それぞれ単純な形の「耂」「子」「攵」の一字ずつなら思い出せるので、部品の組み合わせ方を唱えて覚えると書けるようになります。

そもそも漢字はいくつかの部品が組み合わさっていて、同じ部分が何度も繰り返し登場することは多くの日本人が知っています。

しかし、こうした漢字の仕組みをまるで無視しているかのように、一字全体を丸暗記するような覚え方をしているのが現在の漢字学習です。

「そんなことはありません、漢字の部首もしっかり教えています」という方がいるかもしれません。

しかし、現代において漢字の部首を覚えることにさほど意味はありません。

部首は何万とある漢字を、何百ページもある漢字辞典から目的の探しやすくするために代表的な部品を抜き出した、単なる索引記号だからです。

「いやいや、学校ではきちんと部首を教えていて、部首から漢字を探せるように指導します」という方がいるかもしれません。

しかし「落」の部首は何ですか? さんずい? くさかんむり? それとも、すいにょう? くち?

どれも正式な部首になっている部品です。

答えは「くさかんむり」ですが、昔とちがって現代は漢字辞典でも読み方から探せるし、電子辞書やネット検索、手元のスマホで読みを入力すれば正確に変換してくれるので、部首から漢字を探せる必要は全くありません。

こう書くと「部首には意味があって、その意味を教えることは大切なはず」という反論が聞こえてきそうです。

たしかにその通りです。しかし、意味があるのは部首だけではありません。

「教」の部首は「攵」ですが、それぞれ「耂」と「子」にも意味があり、それらが組み合わさって「教」の字の意味が形成されているからです。

部首だけを取り出して、それをインプットすることにあまり意味はありません。

ただし、漢字検定では漢字の部首を問う問題があるので、漢字検定にチャレンジする場合は部首を覚えるとよいでしょう。

3.部品の名前と形を覚えよう

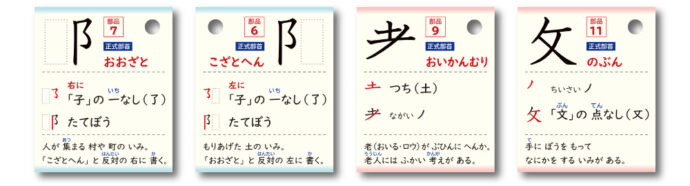

ミチムラ式漢字学習法のポイントである部品の組み合わせで、大事なのが部品の形と名前を覚えることです。

「部」の「阝」(←わかる人は多いと思います)、「教」の「耂」や「攵」をどう表現しますか?

指先で書いて示して「この形」と言いますか? 「教える」の右の形と言いますか?

部品の名前を知らなければ、そのように表現するしかありませんが、「阝」は「おおざと」、「耂」は「おいかんむり」、「攵」は「のぶん」という名前(部首名)があります。

こうした部品の名前と形を覚えることに意味があります。

なぜなら、これらの部品の名前を覚えれば、「あの漢字のあの形」のようなぼんやりとした記憶に頼るのではなく、はっきりと言葉で区別でき、パッと思い出しやすくなるからです。

とはいえ「ただでさえ漢字が苦手なのに、さらに部首名なんて覚えられるわけがない」と思う人もいるかもしれません。

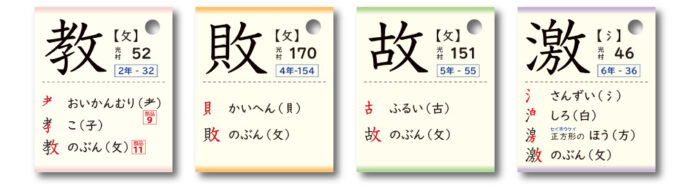

しかし、これらの部品は小学校と中学校で習う2,136字ある常用漢字に何度も繰り返し登場します。

たとえば、「のぶん・攵」を覚えると、4年生で習う「敗」は「かいへん、のぶん」、5年生で習う「故」は「ふるい、のぶん」6年生で習う「激」は「さんずい、しろ、ほう、のぶん」で簡単に書けるようになります。

こうした部品は小中学校で習ういくつもの漢字に繰り返し登場します。

そうした漢字が出てくるたびに一画ずつ写し書きをしているので、多くの子どもが混乱して、よく似た異なる部品を書いて間違えるのです。

「のぶん・攵」の形は「夂」「欠」「久」「又」などとよく似た形をしているので、子どもたちはこれらを混同して書き間違えることが多いですが、これらの部品の名前を覚えると、言葉ではっきりと形を区別できるようになるので書き間違いがグッと減りますよ。

さらに、同じ部品を通して漢字の意味までつながっていることがわかると、それまでバラバラに覚えていた漢字がすっきり整理できて、子どもたちが(大人も)迷いがちな細かい部分の書き間違いが激減するんです。

漢字によっては、読み方(音読み)もつながってきますからね。

何度も書いて覚えるより合理的で、最小限の努力で子どもたちが漢字を覚えられるようになる理由が少しは伝わったでしょうか。

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

このように、漢字の本質に根差しながら小中学校の9年間で学ぶ常用漢字(2,136字)を徹底的に調べあげて分析し、分解したものを再構築したのがミチムラ式漢字学習法の覚え方です。

漢字は分解しようと思えばいくらでも分解できるので、最後まで分解すると線と点になってしまいます。

しかし、それでは意味がありません。「たて、よこ、ちょんちょん」みたいになってしまうと、一画ずつの足し算になって、写し書きしているのと変わらなくなってしまうからです。

できるだけかたまりで、よく使うもの、よく似た形を最小限のパーツに分解して分類したのが下の表です。

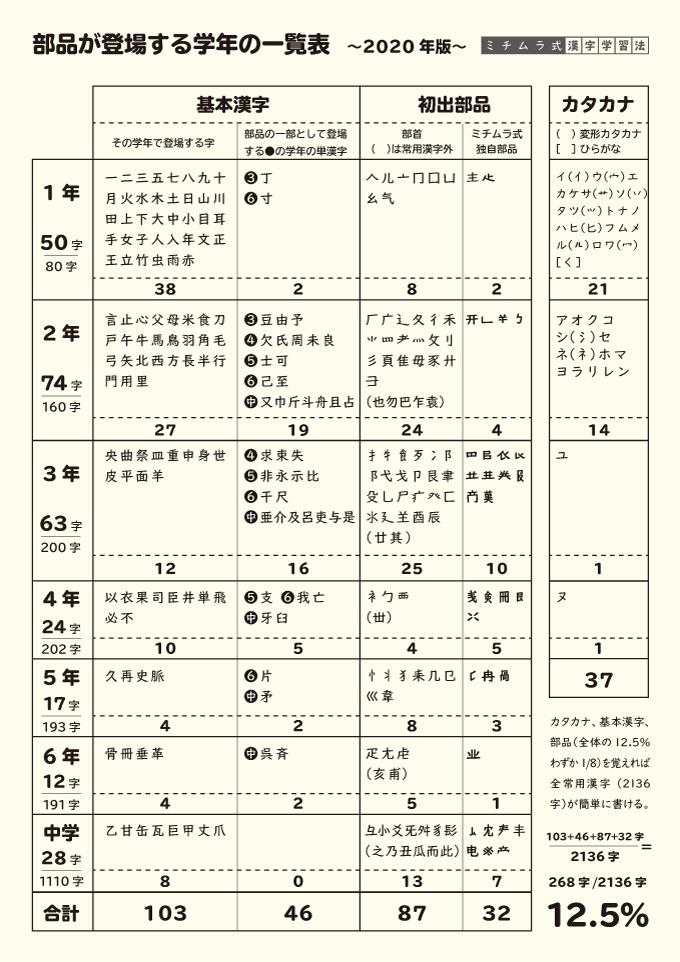

これはミチムラ式漢字学習法が独自に分類した「部品が登場する学年の一覧表」です。

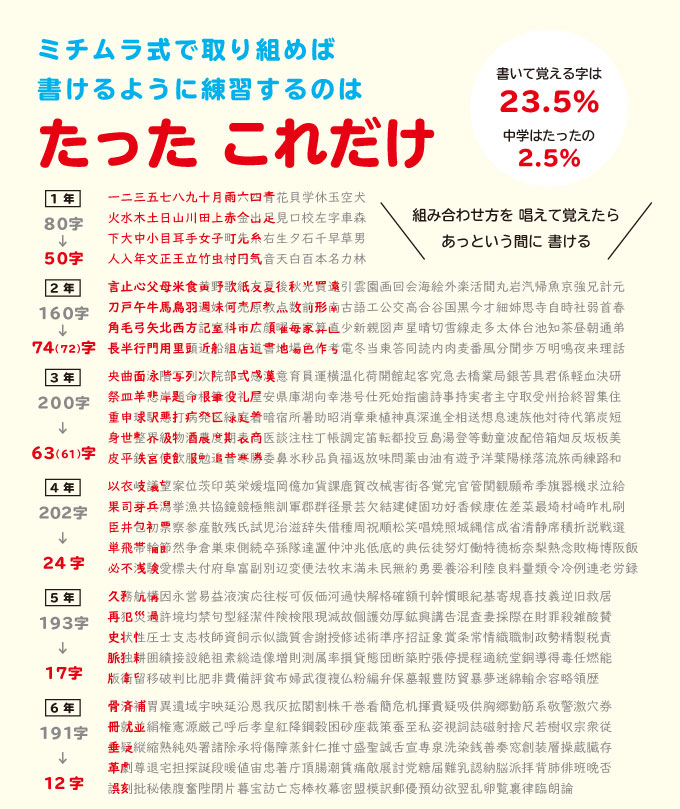

一見しただけではよくわからないと思いますが、上の表に示した部品を小学校で習う漢字に当てはめると下のようになります。

赤字で示した部分が上の一覧表に示した漢字と部品で、灰色の部分は全て赤字の部分の組み合わせで書ける字です。

一覧表で示した漢字と部品の組み合わせで書ける字がとても多いことがわかると思います。

敗、故、激、こうした部品の組み合わせで書ける字を何度も書いて覚えようとするのはムダな作業です。

なぜなら、すべて2年生で習って書けるようになっている部品の組み合わせ、4〜6年生になるまでに何度も書いたことがある字の組み合わせだからです。

画数が少なくて形が簡単な部品を組み合わせていくと、子どもが漢字を捉えやすくなります。さらに高学年で習う漢字を書けるように練習するために費やす膨大なエネルギーを大幅に削減できますよ

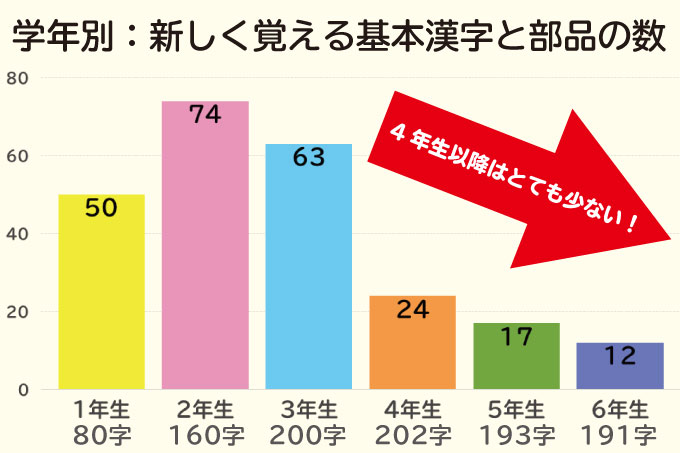

4.高学年(4年生)以降の学習がラクになる

漢字学習は高学年になるほど大変だと思われがちです。

たしかに、学年が上がるにつれて学校の漢字テストの平均点も下がります。

しかし、ミチムラ式漢字学習法で取り組めば4年生以降に習う漢字を覚えるのはとても簡単です。

その理由は、先の一覧表でも示したように、4年生以降に習う漢字に新しく登場する基本の漢字や部品がほとんど登場しないからです。

4〜6年生で習う全586字のうち、82%にあたる480字は3年生までに習った漢字に使われている部品の組み合わせで書けます。

3年生までに登場する基本の漢字が書けるようになり、よく使われる部品の名前と形を覚えれば、非効率的な漢字を書いて覚える作業は必要ありません。

4年生以降で新しく覚える形は激減します。3年生までの基本漢字と部品をしっかり押さえれば、中学校までの漢字学習がとてもラクになりますよ。

4年生〜6年生で習う漢字の覚え方・取り組み方・教え方

4年生〜6年生で習う漢字の覚え方・取り組み方・教え方

5.口に出して唱えて覚える

「部品を組み合わせれば書ける」といっても、その組み合わせ方を見て覚えるのは難しいです。

漢字を見て覚えられるのだったら、そもそも書く練習は必要ありませんからね。

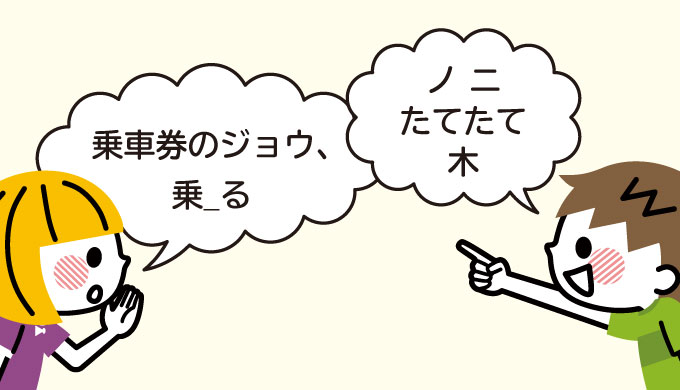

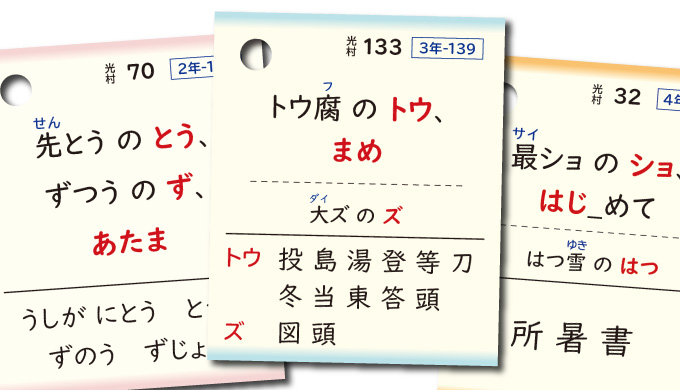

そこで「ミチムラ式漢字学習法」では、部品の組み合わせ方を口に出して、唱える覚え方を推奨しています。

「口唱法」という昔からある覚え方の一つですが、多くの人が漢字を視覚で覚えようとするのに対して、聴覚による刺激も加わることでインプットのチャンネルが増えます。

また、基本漢字以外は紙と鉛筆を使わなくても漢字を覚えられるので、読み書きが苦手な子にも取り組みやすい方法です。子どもも覚えることに集中しやすいです。

子どもが勉強で鉛筆を使うデメリット

子どもが勉強で鉛筆を使うデメリット

書き方をイメージしながら、部品の組み合わせ方を何度か唱えて、目をとじても言えるようになったら、子どもの頭には漢字が浮かんでいるはずです。

手が不器用で書字が困難な場合を除き、漢字が頭に浮かんでいれば書けます。

漢字の組み合わせ方をスラスラと言えていれば、まちがいなく書けます。

書けるかどうか、1度だけ書いてみて確認すれば十分です。

まちがえたり、書けない字があったら、その書けない部分だけを練習すればOKです。

何度も繰り返し書いて練習する必要はありません。

ミチムラ式漢字学習法公式オンラインショップ(漢字カード)はこちらから

唱えた通りに書けば書き順もバッチリ。細かい部分の書き間違いが激減しますよ。

6.何度も書かない、書かせない

漢字は「書いて覚えるもの」「繰り返し書くことで手が覚える」というのが当たり前、誰もがそう思っています。

しかし、繰り返し書いて覚えようとする作業が子どもを漢字嫌いにさせる大きな要因であり、子どもによっては単なる苦行で混乱を助長させてしまうだけのケースが多くあります。

本当に唱えただけで書けるようになるの? と疑問に思う方も多いでしょうが、それが書けるようになるんです。

試しに、ほとんどの人が読めるけど書けない「鬱」を部品の組み合わせで覚えてみましょう。

漢字学習で困った経験のない人でも「鬱」をさらっと書ける人はほとんどいないと思います。

この読めるけれど書けない感覚は、子どもが漢字をうまく覚えられない、思い出せない感覚にとても似ています。

どうですか? 書けるようになりましたか?

「おー、書けるようになった。嬉しい!」

これは子どもが新しい字を覚えて、書けるようになった時の喜びです。

指導的立場にある大人の方がこの感覚を忘れずに、子どもが「何回も書かなくても覚えられたもんね!」という自信につなげて、前向きに楽しく漢字学習に取り組んでいきましょう。

漢字を書くのが好きな子どもは書いて覚えればよいでしょう。しかし、多くの子どもは漢字の書き取り練習が大嫌いです。すでに漢字の勉強が嫌いになってしまっていても「何回も書かなくても覚えられる方法を見つけたよ、だから一緒に唱えて覚えよう」と誘えば乗ってくる子は多いですよ。

7.「読める」ことを大切に

ここまで漢字をいかに簡単に、書かずに覚えられるかを説明してきましたが、漢字の学習で大切なのは漢字を書けることではありません。

それは、漢字一字を書けるようになっても読めて使えなければ意味がないからです。

漢字学習の最大の目標は、知っている言葉や使える言葉を増やすことです。

小学校では漢字をいかに書けるかに指導の重点が置かれがちで、いかにして読めるようにするか、言葉を増やしていくかを気にする先生は少ないです。

読める漢字や知っている言葉を増やすために読書が勧められ、漢字を使えるようにするために作文の課題があったりしますが、そこに読み書きが苦手な子に向けた配慮は感じられません。

あたかも自然と読めるようになるでしょう、知っている言葉も年齢が上がるにつれて勝手に増えていくでしょう、と言わんばかりです。

しかし、そもそも読み書きが苦手な子はそのハードルを乗り越えることができません。

そこで「ミチムラ式漢字学習法」では、代表的な言葉をセットにして漢字の読み方を提示しています。

ミチムラ式漢字学習法公式オンラインショップ(漢字カード)はこちらから

漢字には同音異字が山ほどあり、とくに学年が上がるにつれて「音読み」で混乱する子どもが増えます。

それは低学年の教科書で漢字の音読みを積極的に教えないことにも原因があるのですが、これからの時代は漢字を書けるより、読めて正しい漢字を選択できる力が重要になってきます。

なぜなら、漢字の読み方、言葉を知らないと、パソコンやスマホで入力できないからです。

近年のパソコンやスマホの変換精度は驚くほど向上し、文章を入力すればほとんど間違えずに正しく変換してくれようになりました。

しかし、いくら正しく変換してくれても、言葉そのものを知らなかったり、正しい読み方を知らなければ入力することもできません。

加えて、SNSの台頭で話し言葉と書き言葉の境界があいまいになりつつありますが、文章を書く時に必要な漢語(音読み熟語)を使いこなす力は、仕事の面だけでなく様々な分野でまだまだ必要な能力です。

また、中学や高校の入試でも、漢字を書かせる問題は減りつつあります。

その代わり、提示された語群の中から適切な漢字が使われている言葉を選ぶ問題が増えています。

ここでも漢語を使いこなせるかどうかが大きなポイントになってきます。

漢字を書くのが困難な特性があっても、PCやスマホを使いこなせればほとんど困らない時代になりましたが、正しい漢字を選択する力、漢語を使いこなして文章を書く力はまだまだ必要です。

学校や一般的な学習教材は書けることを重視するため、読むための指導がおろそかになりがちです。まるで読み慣れなさいといわんばかりです。音読みを放置していると、高学年で教科書が読めない、というケースが続出します。部品の組み合わせと一緒に読み方をしっかりインプット、漢字の読みに強くなりましょう。

8.読めて「使える」ところまで導く

繰り返しになりますが、漢字学習の最終目標は言葉を増やして漢字を使えるようになることです。

漢字一字を書けるようになって満足していてはいけません。

せっかく書けるようになった漢字が身の回りでどんな言葉に使われているかを探したり、言葉の世界を広げる学習までたどり着くのが理想的です。

そのために、漢字の書き学習は「部品の組み合わせ」を唱える学習法で効率的にクリアしていきましょう。

2〜3年生の漢字(とくに音読み)は日常生活でとてもよく使います。覚えた漢字が日常生活で見たことや聞いたことがある言葉の中から探してみましょう

さらに、漢字を「使える」ようになるためには、一字が表す意味を知ることも大切。そのためには部品の意味やなりたちを知って、部品の組み合わせが何を表そうとしているのかを知ろうとする、興味を持たせることが大事です。

こうしたところから、子どもの知的好奇心を刺激してあげると、これまで単調でつまらなかった漢字の勉強がおもしろい、楽しい学習へ変わっていきます。

こうした「読めて使えるところまで導く」ことを意識して製作しているのが電子書籍の「漢字eブック」です。

部品の組み合わせの意味をくわしく解説、言葉を増やすためのイメージ画像も豊富に掲載しています。

とくに子どもはこのイメージ画像に食いつくでしょう。

次々とページをめくっていくうちに、自然と読める言葉や知っている言葉が増えていくことだろうと思います。

そして、唱えて覚えるための音声が付いているので、唱えて覚える漢字学習がサクサク進むと思います。

小学生にとってすべての学習の基礎となる漢字の勉強を通して、わかる喜び、新しいことを知る楽しさを子どもたちに知ってほしいです! こうした学びの体験は全ての学習でよい影響を与えるはずです。

しかし、本当に書いて覚えさせる指導法が適しているのでしょうか? 子どもたちはその学習法を喜んで受け入れているでしょうか? 子どもたちの意欲や関心との間には大きな差があるはずです。書かずに覚えられる漢字学習法がある、ということをぜひ知ってほしいと思います。

ミチムラ式漢字学習法の教材ラインナップ

ミチムラ式漢字学習法の教材は、「漢字カード」と電子書籍の「漢字eブック」(製作中)の2種類を用意しています。

カードの表と裏を交互に見て唱えて漢字一字を効率的に覚えられる「漢字カード」は、公式オンラインショップにて販売しています。

ミチムラ式漢字カードの特徴

ミチムラ式漢字カードの特徴

中学校の漢字も「ミチムラ式」がオススメな理由

中学校の漢字も「ミチムラ式」がオススメな理由

ミチムラ式漢字学習法公式オンラインショップ(漢字カード)はこちらから

電子書籍の「ミチムラ式漢字eブック」では漢字の読み方と書き方の音声を再生、音声に合わせて部品の組み合わせ方もパーツごとに表示できます。解説や成り立ちはもちろん、さらに新出漢字を使う言葉のイメージ写真を一字につき最大7点を掲載しています。

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式 漢字eブック(電子書籍)のご案内

ミチムラ式漢字学習法の教材は、オンラインショップで販売しています。一般の書店では販売していません。

[…] HPによると、小学校1年生から中学校3年生まで習う2,136文字は268の部首とパーツを覚える事で書くことが出来るそうです。凄いですよね! […]

ホームページを拝読し大変驚きました。漢字とその学習過程についてのこのような分析を初めて見ました。分析とそこから導き出された方法論に整合が取れていると感じました。(気合や精神論でなく)また、100%子供たちの立場に立っている点も素晴らしいと思いました。

ありがとうございます。まだまだ進化の途中ですが、漢字につまずく子どもが少しでも減るように、漢字を楽しく学べるように引き続きがんばります!

[…] 例えば、“羽”という漢字なら、「かぎはね + ン、かぎはね + ン」というように構造を唱えて覚えていく。さらに、その漢字を使った熟語などもいくつも紹介されています。(参考:ミチムラ式漢字学習法Webサイト) […]