漢字が苦手、覚えられないという子どもは、小学3年生あたりからが急増します。

小学1~2年生の頃はあんなにうれしそうに、楽しそうに漢字を勉強していたのに、3年生にると「漢字なんか嫌い」「漢字の勉強はつまらない」と言い出し始めるケースはけっこう多いです。

漢字学習を嫌がるようになる理由として発達障害やディスレクシアなどの特性が影響している場合もありますが、原因はそれだけではありません。

そこで、教師の目線から漢字学習に関する「小3(9歳)の壁」を解説します。

目次

子どもたちは3年生の漢字をなぜ難しいと感じるのか?

3年生になると「生活科」が「理科」と「社会科」に変わって内容がより専門的になります。

そして、算数も急に内容が難しくなったと感じると思います。

子どもたちはもはや漢字どころではないのですが、3年生では「覚える漢字の量が増える」ため、学校から出される宿題の毎日にうんざりしてしまいます。

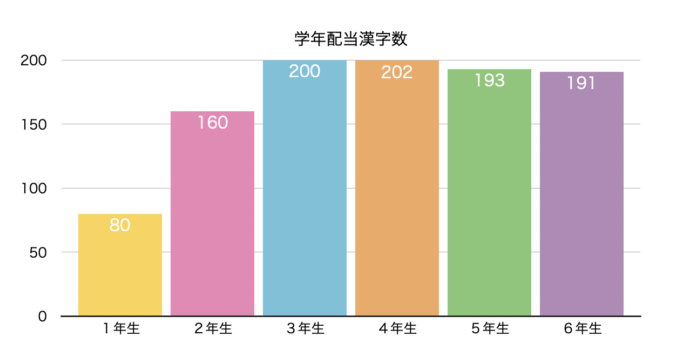

ちなみに、各学年で習う漢字の数は下の通りです。

3年生で学ぶ漢字は2年生より2割も多いです。教科書のページ数は2年生と3年生でほとんど変わりませんが、文字の大きさがやや小さくなって、収録内容のボリュームもやはり2割程度は増えているでしょう。

そのほかに、難しくなる主なポイントを下記にまとめてみました。

- 複雑な形の漢字が増える

- 抽象的な意味の漢字が増える

- 1年生からの積み重ねで、似た形の字がどんどん増えて混乱する

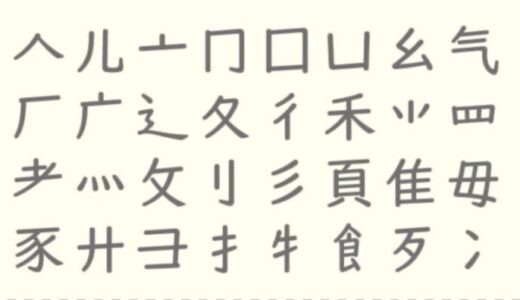

- 初めて見るややこしい部分が多く登場する(部品のレベルが上がる)

- 3年生以降は2字以上の漢語(熟語)をテストで問われる

そうそう!と思っていただけるでしょうか。

これらのポイントをどうクリアしていけばよいか、どのように復習すればよいか、ひとつずつ解説していきます。

3年生の漢字が小中9年間で一番むずかしい!

まず初めに言いたいことは、小中9年間のなかで3年生の漢字が一番難しい、ということです。

そう言われると、意外ですか?

先生たちを含めて、ほとんどの人はそう思っていないと思います。中学校で習う漢字のほうがはるかに難しそうです。

しかし、子どもの目線で考えてみると小学2年生から小学3年生との間の変化のギャップが一番大きく感じます。

そして、多くの子どもたちがそのギャップにつまずき続けていると感じます。

上記のポイントを踏まえて、どこがどう難しくなったのか、まずは先生や大人が理解しましょう。

なぜなら、漢字が苦手な子へ必要なのは「練習量を増やす」ことではないからです。子どもに教材を与えて「がんばりなさい」では解決できません。

難しくなった、覚えられなくなった原因を正しく見とり、個に適した方法で細かく導いてあげましょう。そうすればきっと乗り越えられます。

はっきり言ってしまえば、たかが漢字です。漢字が勉強に必要な場面はあっても、勉強の邪魔をしてはいけません。

されど、漢字は大切です。なぜなら漢字と日本語は切っても切れない関係にあるからです。

漢字の知識が増えると使える言葉の種類が増えます。そのため、4年生以降は書くことよりも語彙を増やすことが漢字学習の重点になっていきます。

だから、書くのが苦手でも、書くのが苦手なりにやり方を工夫して、子どもたち言葉に興味関心を持てるように、言葉の世界を広げる方向へ向かえるように大人が意識しておくことが大切です。

小3の壁を乗り越えるには

3年生になると複雑な形の漢字が増えて、抽象的な意味の漢字が増えます。

「風、船、鳥、馬・・・」2年生あたりから複雑な漢字は少しずつ出てきますが、まだ許容範囲。がんばって書けるようになる子が多いです。

しかし、3年生になると複雑かつ似た形の字が増えて、いよいよ努力の限界を迎える子どもが出てきます。

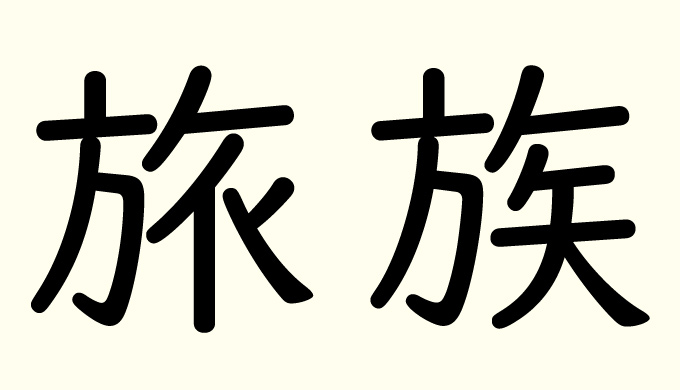

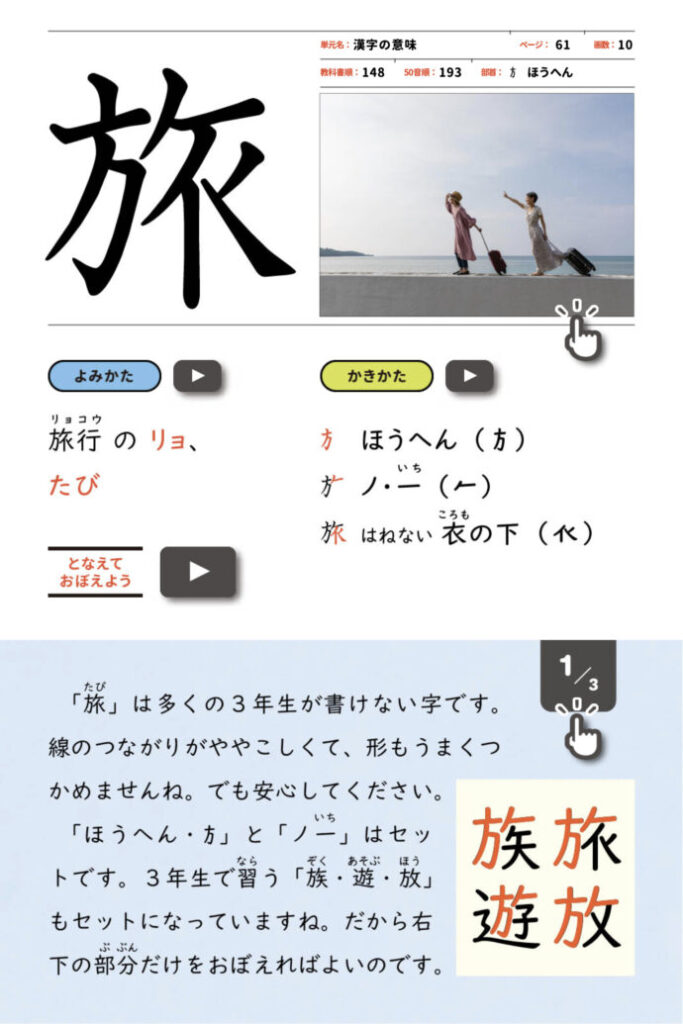

3年生の多くが書けない、間違える代表的な漢字が「旅」です。

「旅」は線のつながりがとても複雑です。さらに、似た形の「族」も3年生で習うので、さらに混乱します。

そこで「旅」と「族」を覚えやすくするコツは次の通りです。(漢字eブック3年生より抜粋)

2年生で習う「遠」と「園」も難しいですが、同じ部分としてグループ化して見せてあげると覚えやすくなると思います。

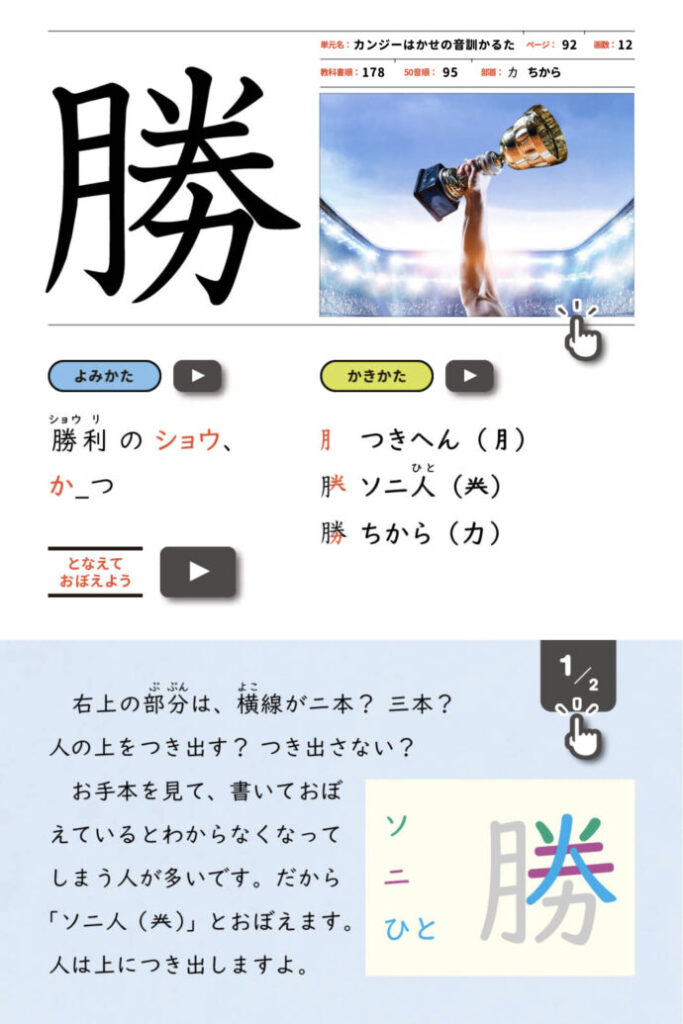

3年生では「勝」も書きにくい漢字です。月は書けても、右がごちゃごちゃしています。

こうした複雑な形の漢字も部品に分解、「ソ二人、力」ですっきり覚えられます。

真ん中は「ニ」なので、三本書いてしまって間違えることはありません。

「人を上につき出す」と言えば、つき出します。

6年生で習う「券」は下が「刀」なので、「勝つには力が必要、乗車券ははさみを入れて切っていた」というエピソードを加えれば、完璧です。

2年生で習う難しい漢字といえば「鳥」「馬」「書」などがあります。しかし、これらの字は具体的な物を表しているので、まだイメージしやすいです。

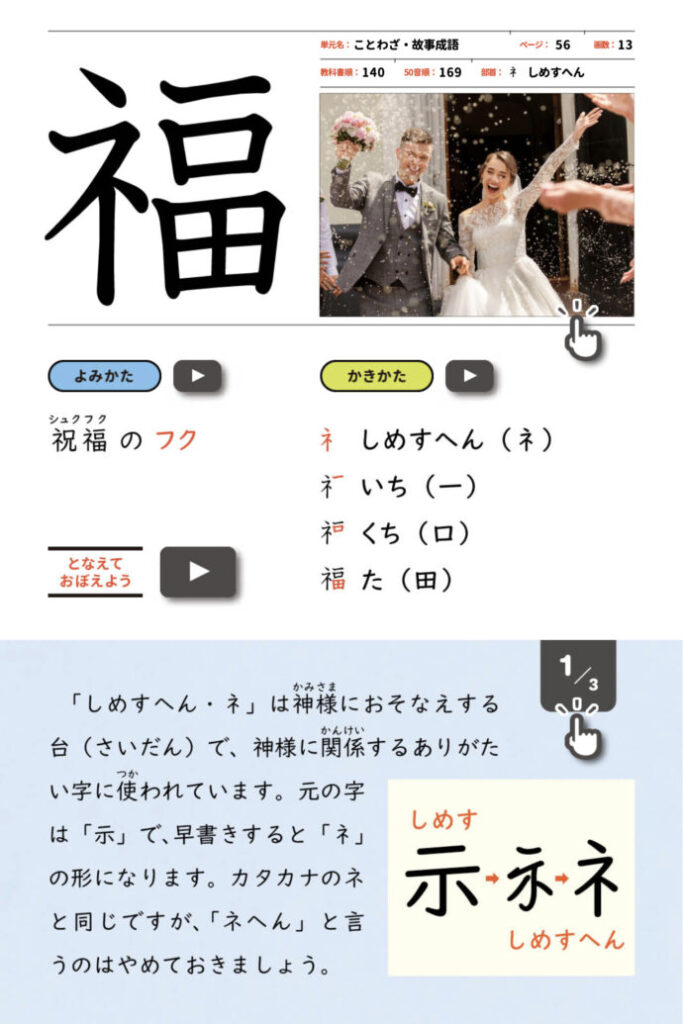

しかし、3年生からは「福」「部」「様」など、目で見て確認できない抽象的な意味の漢字がグッと増えます。

こうした漢字は意味をとらえにくいので、その漢字ひとつを書けるように練習してもすぐに忘れてしまいます。作文や日常生活の会話でも、なかなか使いませんからね。

さらに、こうした漢字は使う機会も少ないので読み方も怪しくなってきます。

こうした抽象的な漢字を覚える時は、部品の組み合わせで漢字を理解すると、覚えやすいだけでなく、忘れにくくもなります。たとえば「福」の字は次のようです。

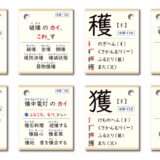

(漢字eブック3年生より抜粋)

とはいえ、部品の組み合わせの意味がよくわからない漢字もあります。

その場合は、その漢字を使う言葉を一緒に覚えるのがよいです。「フク」は3年生で「服」も習うので、「祝福のフク」「洋服のフク」のように、言葉とセットで覚えると同じ音読みがある漢字を使い分けられます。

(漢字eブック4年生より抜粋)

漢字には、よく似た形の字がいっぱいあることをみなさんは知っていると思います。

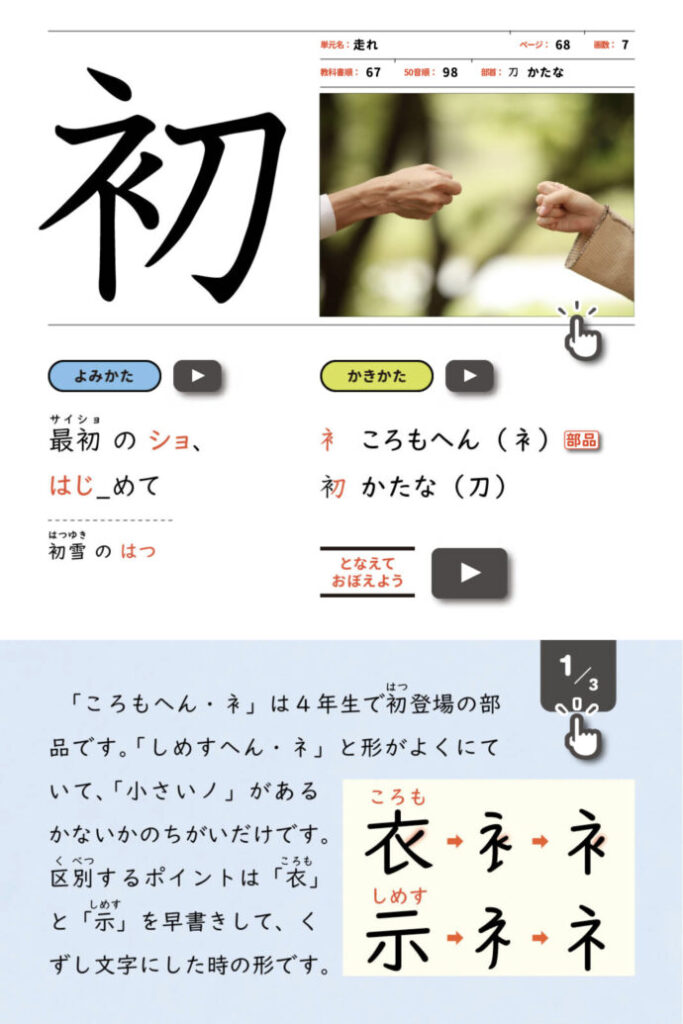

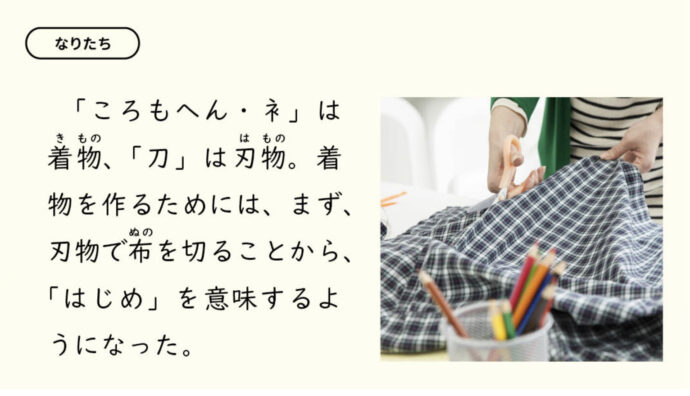

例えば、上で示した「しめすへん・礻」と「ころもへん・衤」の点の有無は、子どもの頃に多くの人が迷ったはずです。

しかし、部品の意味を知っていれば容易く区別できます。

同じ部分をもつ漢字が急に増えるのも3年生の特徴です。

具体的な例を下記に挙げてみます。

( )は2年生で習う漢字です。それ以外は全て3年生で習う字です。

同じ部分が繰り返し登場していますね。こうした字は音読みが同じだったり、似た音を持っていることも多いので、テストでいざ書こうと思ってもパッと出てきません。

こうした字をすっきり区別して覚える時に役立つのは、やはり部品です。

多くの人にとってわかりやすいのが、冒頭の「主・柱・注・住」、「反・板・坂・返」あたりでしょうか。

左の「へん」に注目すれば、漢字の意味を区別できるのは多くの人が知っていることだと思います。

「さんずい」や「しんにょう」などの有名な部首以外は、日本人のほとんどが部品の名前を知りませんが、そのほかの漢字もすべて意味がある部品の組み合わせです。

部品の名前を覚えて、部品の意味を知ると、漢字の学び方が「丸暗記するもの」から「理解して覚えるもの」へ変化します。

漢字を覚えるのが苦手な子は、意味なく丸暗記することが苦手なケースが多いです。

いや、意味なく丸暗記するのは、誰にとっても苦痛な作業ですね。

手本を見て書いて丸暗記しようとする練習では、そのうち混乱して別の字になってしまいます。

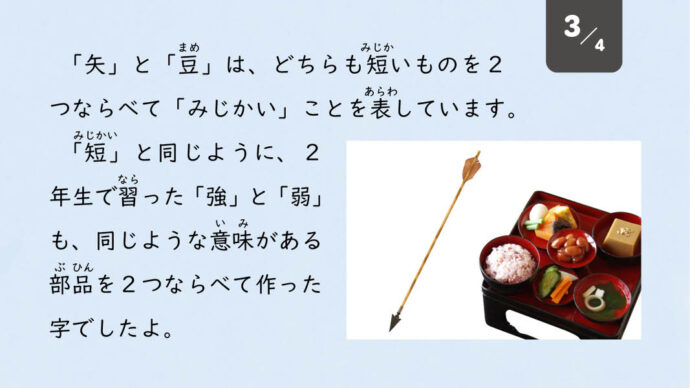

しかし、なぜ「矢+豆=短」なのか、「竹+由=笛」なのか、これらが組み合わさった背景やストーリーを知れば、忘れないし、テストで間違えません。

(漢字eブック3年生より抜粋)

黙々と机に向かって書いて覚えようとするより、こうした話を読んだり聞いたりして「へ〜、なるほど」と思ってもらほうが、子どもは新しい知識を学ぶ楽しさを感じられるでしょう。

そして、「短」や「笛」に使われている「矢」と「竹」は1、2年生の基本漢字、「豆」は2年生で習った「頭」の左、「由」は2年生で習った「黄」の真ん中で、すでに練習済みです。

これらの字が書けていたら、3年生で改めて「短」や「笛」を何度も書いて、一から覚えようとするのは無駄な作業です。

漢字を覚えるのが苦手な子どもにとって、何も考えずにひたすら書いて覚える方法は無意味であり、子どもをますます漢字嫌いにさせるという点で有害な面もあります。気をつけてください。

しかし、「豆」はちょっとむずかしいかもしれませんね。でも「一口ソ一」と唱えれば、あっという間に書けると思います。

このように、インプットの仕方を変えて、漢字をシステマチックにとらえると、とても効率的に漢字を覚えらるようになります。

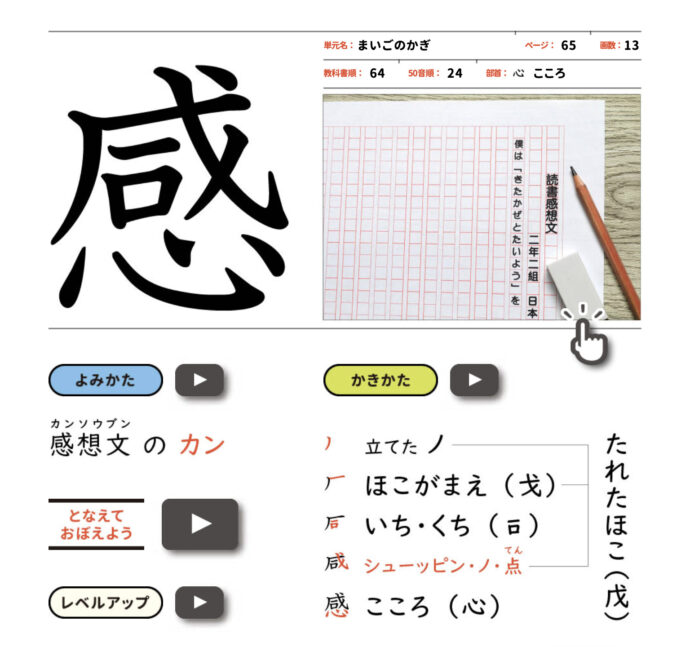

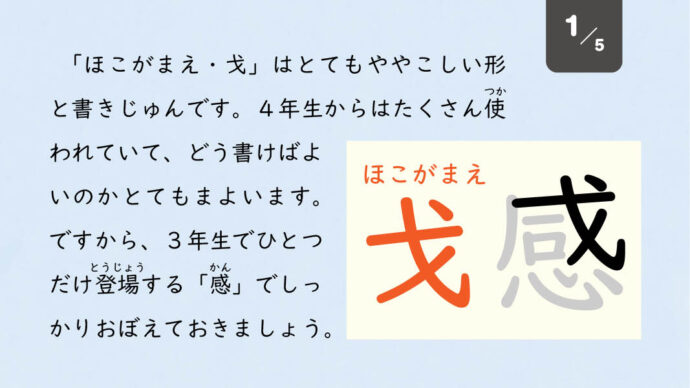

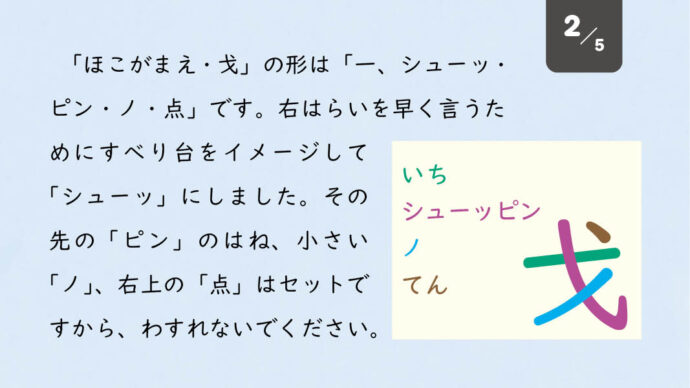

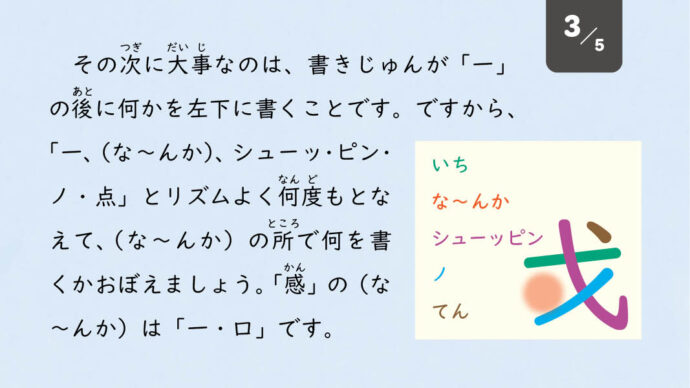

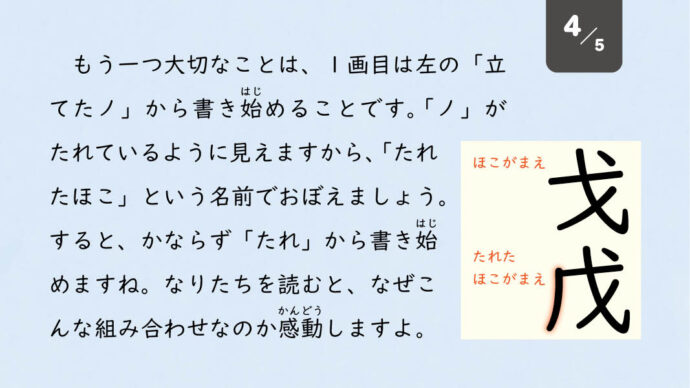

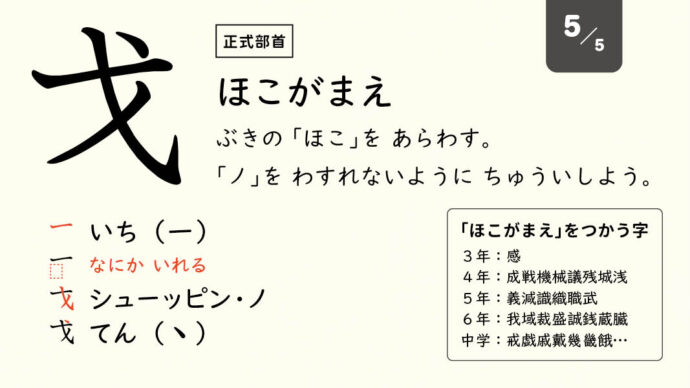

上記の「似た形の字が増えて混乱する」にも関連しますが、3年生で最も難しい漢字といえば「感」でしょう。ほとんどの子どもがテストで正しく書けません。

「感」に使われている「ほこがまえ」は、ほとんどの人が知らない部品ですが、4年生以上でも繰り返し登場します。

さらに、同じく3年生で習う「式」とも関係して、細かい部分で「ノ」を付けるんだっけ? 付けないんだっけ? と必ず迷います。

(漢字eブック3年生より抜粋)

漢字の部首を覚えようと言うと、「意味あるの? めんどくさそう。あまり使わないし」という声はよく聞きます。

たしかに、ただ闇雲に部首名を覚えることにあまり意味はありません。

どの漢字がどの部首に属しているか、という知識も現代では特に必要ありません。

そもそも、部首は膨大な漢字を分類するための索引記号のようなものですからね。

しかし、上でも述べたように、ごちゃごちゃしてうまく思い出せない、口で言い表せない部分を、部品の名前でさっと特定できることが大事なのです。

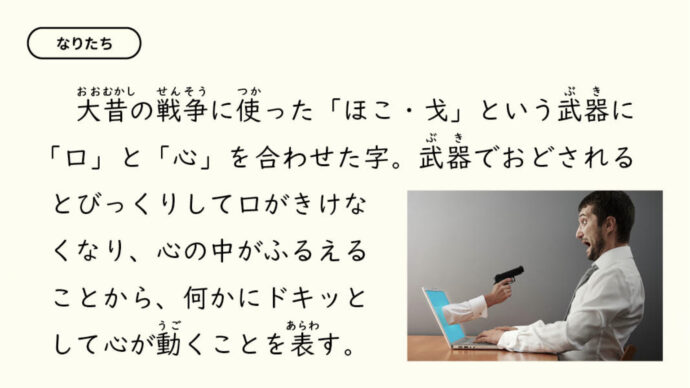

たとえば、現在発売中の漢字eブック3年生で「感」のなりたちは下記のように記載しています。

こういった成り立ちを知ると、多くの子どもが納得、漢字の組み合わせを理解して覚えられるので、書けるようになることが多いです。

「ほこがまえ」と「しきがまえ」の形は、どこかのタイミングではっきり区別しておかないと、6年生になってもずっと迷い続けます。

3年生の「感」と「式」または「代」でまず最初にインプットしておいて、4年生で「戦」「機」「械」「成」などが出てきた時に再び「ほこがまえ」を復習すれば、多くの子が正しく書けるようになりますよ。

ちなみに、「ほこがまえ」と「しきがまえ」の字で右下に「ノ」を付けるのか、付けないのかで多くの子が迷います。(大人も迷いますか?)

しかし、「ほこがまえ」と比べると「しきがまえ」を使う字はとても少ないです。

少ない方の「しきがまえ」の漢字だけを印象強くインプットすれば、覚えやすくなってテストでも迷いません。

特徴的なのは4年生と6年生で、4年生では「試」以外はすべて「ノ」がある「ほこがまえ」です。

6年生では「しきがまえ」を使う漢字は習わないので、すべて「ほこがまえ」です。

手本を見て書いているだけだと、ぼんやりしがちな細かい部分も、部品の名前を覚えて、組み合わせで漢字を覚えれば、とても省エネでミスも減ります。

「業」「乗」「筆」のような横線がいっぱいある漢字も、見て書いているとそのうち線が1本増えたり、足りなくなったりして間違えます。

(漢字eブック3年生より抜粋)

こうした漢字群も部品に分解して覚えると、線の過不足で間違えなくなって、バランスのよい字が書けるようになります。

なぜなら、部品の組み合わせでとらえていると、1本ずつ思い出しながら書くのと違って、全体像を頭に浮かべながら書き始められますからね。

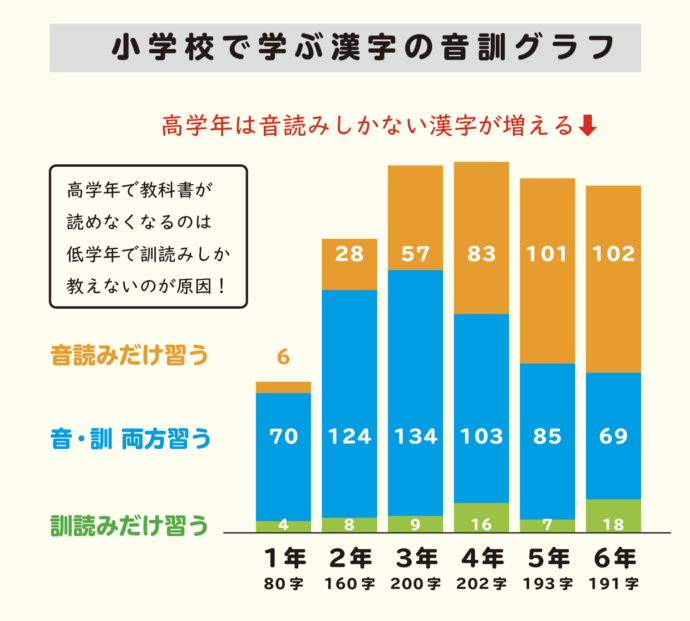

2年生までの教科書に出てくる漢字の読みは、そのほとんどが訓読みです。

学校でも音読みを積極的に教えようとしません。

まずは「書ける」ことに重点を置いているからです。評価しやすいですからね。

しかし、3年生からはテストの様子が少し変わって、漢字2文字の熟語(漢語)を書く問題が増えます。

なぜなら、3年生で習う漢字から音読みしかない漢字が徐々に増えるからです。4年生以降はその傾向がさらに顕著で、習う漢字の約半分は音読みしかない漢字です。

ここに大きな落とし穴があります。

1、2年生では習わなかった漢字の音読みが、3年生以降になって急に登場するのです。

たとえば「指名」「空想」「通路」などの問題が出ても、名=な、空=そら、通=とおる、としか覚えていなくて、音読みが入っていないと、どの字を書けばよいのかさっぱりわからないのです。

「そんなの習ってないよ!」と文句を言う子もいるかもしれません。

たしかにそうなんです。教科書にも詳しく紹介されていないし、1〜2年生の単元の文章に出てこない読み方でも「もう3年生だから読めるよね?」と言わんばかりに、さらっと登場します。

しかも、理科や社会、算数などの教科書にも、難しい言葉が次々と登場するようになります。

そこで、低学年の漢字の読みがあやふやだと、国語以外の教科にも影響します。

特徴的なのは、算数の文章題が読めないために問題の意図を理解できないケースです。

そうした事態を避けるためには、漢字カードや漢字eブックで示しているような音読みの言葉とセットの読み方を書き方と一緒に、新しく漢字を学ぶ最初の段階で覚えてしまうのが効果的です。

3年生で1、2年生の音読みが入っていない子は、1~2年生の漢字eブックで復習するといいですよ。

音読みの言葉を中心に、写真とセットで言葉を提示しているので、図鑑をめくる感覚で読み方が頭に入っていくでしょう。

(漢字eブック3年生より抜粋)

ふだんの日常生活の会話で何気なく使っている言葉(熟語)に、実は知っている漢字が使われていることを子どもたちはあまり意識していません。

たとえば、ほとんどの子どもは3年生で習う「登」を「のぼる」と読めます(送り仮名はまた別問題)。

しかし、毎日のように使っている「登校」の言葉に「登」の字が使われていることを知らない子どもはとても多いです。

「のぼる」と「学校に行く」ことが結びつきにくいのでしょう。

「一字で複数の意味をもつ漢字がある」ことも理解を難しくさせるポイントです。

高学年になって下学年の漢字を復習するのは、多くの子がいやがります。彼らにもプライドがありますからね。しかし、味気ない苦行のような書き取り練習をするのと違って、写真がいっぱいの漢字eブックをめくるのは抵抗がないようです。

高学年でも知らないような言葉を多く載せているし、何よりも子ども向けのイラストではなく、大人が眺めても楽しめるクオリティの写真を精選したので、きっと楽しんでページをめくってくれると思います。

漢字一字を書けることに時間と労力を費やすより、新しく覚える漢字を使った言葉を多く知っている方がよほど価値がありますよ。

漢字の「読み」については、また別の機会にまとめて記事にしたいと思います。

家庭での漢字学習について

いち教師としての経験、また3人の子どもを育てた経験を踏まえて言わせていただくと、3年生あたりから保護者は家庭での学習に熱心に関わらなくなります。

1、2年生のころは手取り足取り熱心に付き添っていても、3年生にもなると自分ひとりでできることが増えてくるし、何より親自身が飽きてきて、内容はともかく宿題をやったかどうかの簡単なチェックで済ませてしまいがちです。

しかも、ひと昔前と違って、今は誰もが忙しい時代。保護者も先生も、多くの人が時間に追われ、忙しい毎日を送っています。そんななかで、子どもの宿題チェックが面倒だと思うのは当然だと思います。

教師側の立場から言わせていただくと、3年生からは国語の授業で漢字を丁寧に教える時間がなくなります。

なぜなら、3年生の国語の授業時間数は1、2年生の頃より2割以上少なくなるのに(社会や理科の時間が増える)、学年配当漢字の数が2割以上も増えるからです。

さらに、学校の先生たちもやることが多すぎて、授業で漢字を丁寧に教える時間が取れないのです。。。

そのため、学校のスタンスも漢字は家庭学習が基本となり、宿題で練習量をカバーさせる傾向にあります。

しかし、もし宿題をこなすのに精一杯、がんばってこなしてもテストに反映されない場合は勉強方法を変えましょう。

練習量を増やしただけでは、頭の中がさらに混乱してしまうケースも多いので、宿題の量を減らしてもらえるよう先生にお願いしてみるのもひとつの手段です。

そして、テストの成績が悪くても、子どもはみんな漢字を書けるようになりたい、読めるようになりたいと思っています。

決して勉強したくないわけではありません。今の方法が嫌い、面倒くさいと思っているだけです。

3年生に上がって漢字につまずきが見られるようになったら、常識にとらわれずにこれまでのやり方を変えてみてください。

私たちが発信しているミチムラ式以外にも優れた教材はたくさんあります。

漢字の知識、言葉の世界を楽しく広げる

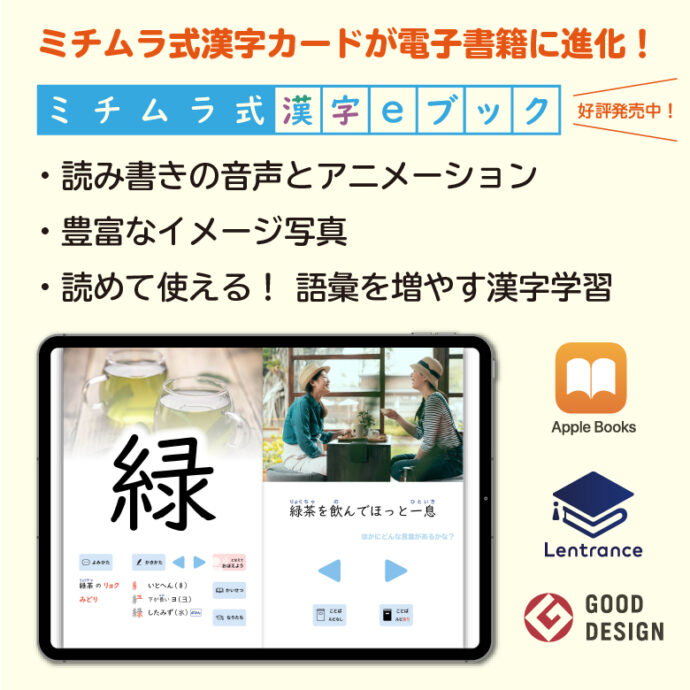

上で紹介した電子書籍の「漢字eブック」は、漢字の知識や言葉の世界を楽しんで広げられること、さらに高学年や中学生になった時に覚えやすくなることを強く意識して作っています。

ひたすら書いて覚えることだけが漢字の勉強ではありません。

知識が積み上がってくると、丸暗記するのとちがって漢字を覚えやすくなります。

さらに、これまでバラバラに見えていた漢字が部品を通してつながっていきます。

すると、よく似た字で間違えなくなるだけでなく、正しい言葉の使い分けも意識できるようになるので、ぜひ副教材として活用してみてください。

アナログの漢字カードもご用意しています。