目次

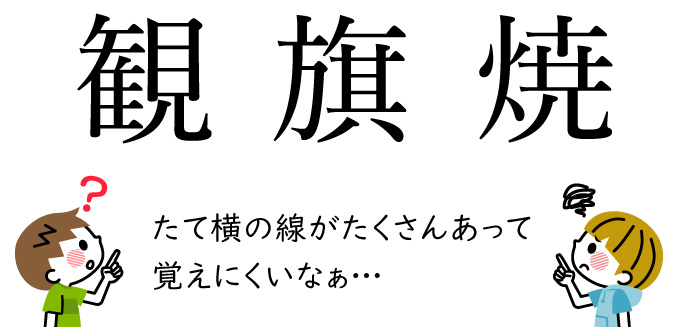

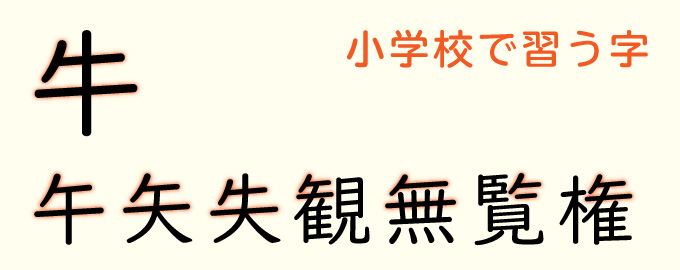

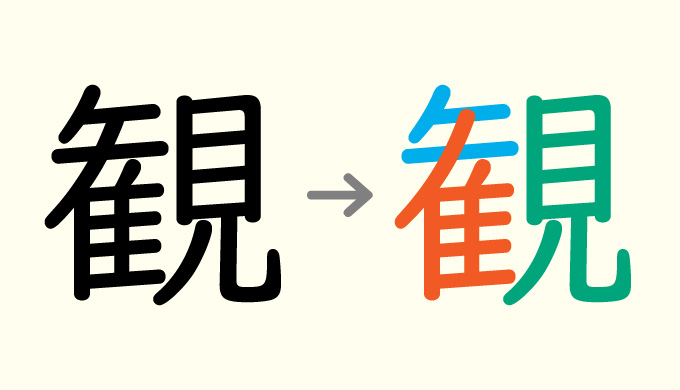

多くの4年生が覚えにくそうにしている、覚えるのに苦労しているのが「観」です。

なぜかというと、横線がいっぱいあって書きにくいからです。

しかし、基本的に漢字は縦線と横線だらけ、線の数は何本か、交わるのか交わらないのか、多くの子が迷うのも仕方ありません。

こうした漢字を覚えるときは、書き順や線の数に注意しながら、丁寧に書いて練習しましょう、というのが一般的な解決策だと思います。

しかし、それでは解決できない、10回書いても覚えられない子がたくさんいます。

そこで、ミチムラ式漢字学習法を考えた道村静江は次のように考えました。

「知っている形、書ける部分を合体させればよくない?」

ミチムラ式漢字学習法の考え方

ミチムラ式漢字学習法の考え方

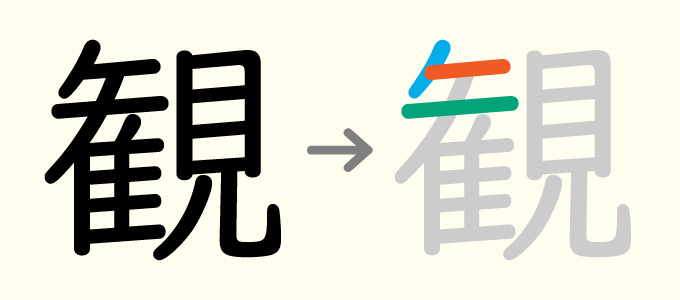

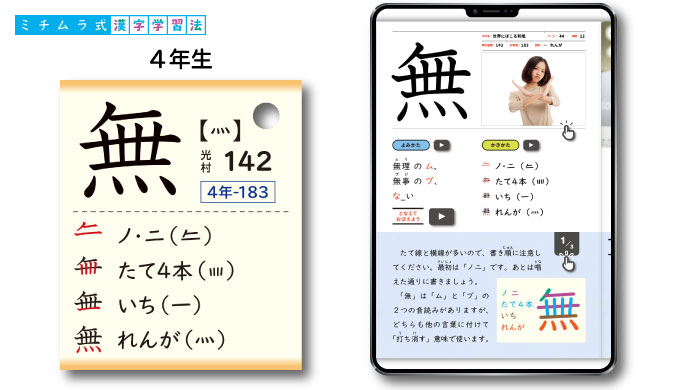

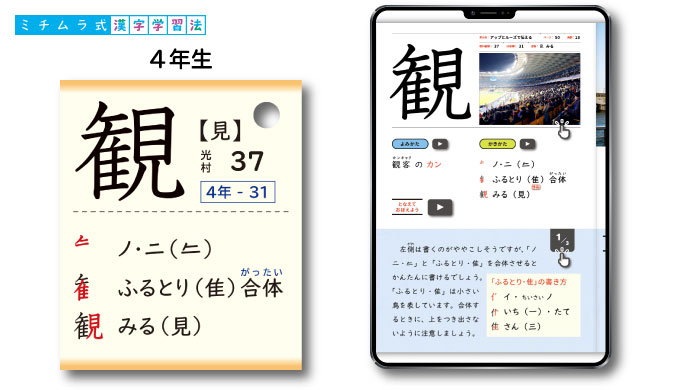

まずは「観」の書き始め(1〜3画目)、左上の部分に注目しましょう。

漢字には「ノ一」の形がよく使われていることは、多くの人が感じていると思います。

そして、その部分に続けて横棒を一本書き足す字もあります。

漢字テストで横棒が一本足りないという間違いはよくありますが、これらの部分は子どもが特に迷いやすいところです。

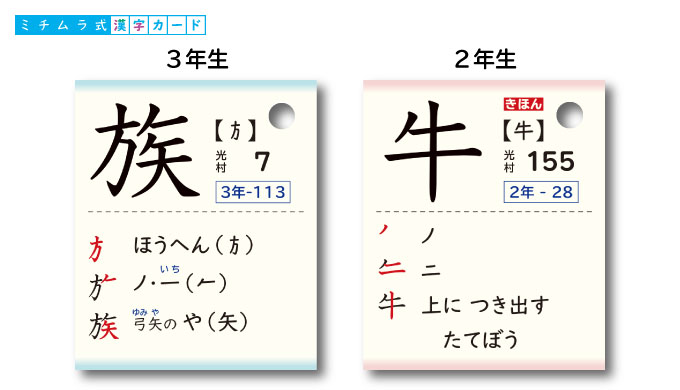

そこで、ミチムラ式はこれらの部分を「ノ一(のいち)」「ノニ(のに)」と言葉でハッキリ示すようにしました。

「ノ一(のいち)」と言えば、横棒は一本です。

「ノニ(のに)」と言えば、横棒を二本続けて書きます。

これで子どもは迷いません。迷いやすい「無」の書き順もこれでばっちりインプットできます。

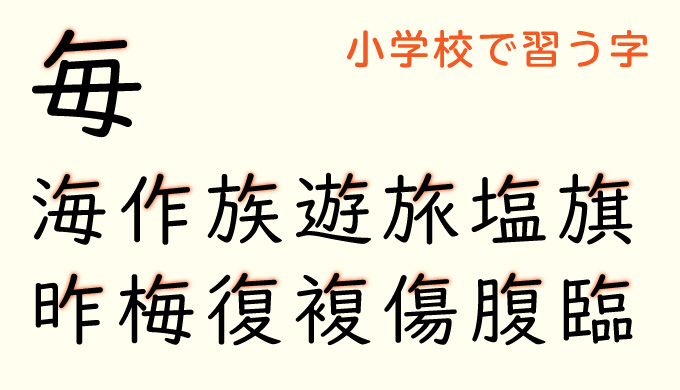

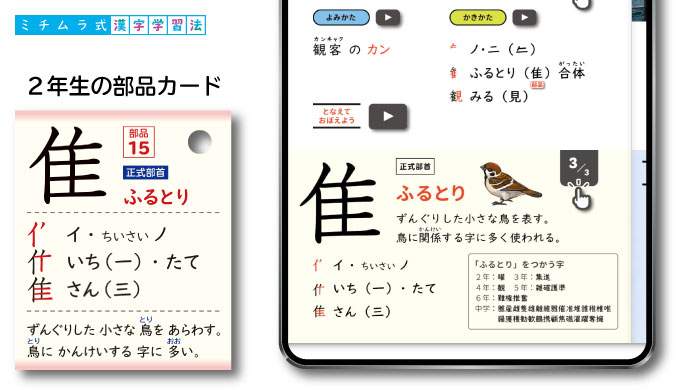

「観」の左下に書くのは、「ふるとり・隹」という部品です。

名前まで知っている人は少ないですが、「ふるとり・隹」は部首にもなっている正式な漢字の部品です。

最初の1画目が上に伸びて、左上の「ノニ」と交わっているので、多くの人はあまり意識していませんが、この「ふるとり・隹」は3年生までに習う「曜・進・集」にも使われている部品です。

「進」や「集」を迷わずサッと書けていれば、「ふるとり・隹」もきっと書けるはずです。

「隹」の形を「ふるとり」という名前で覚えたら、この「ふるとり・隹」を「ノニ」と合体させましょう!

合体しているように見えますよね?

右側の「見」は1年生で習う漢字です。

ふだんの生活でもよく使う字ですし、書き慣れていると思うので、今さら書き順を確認する必要はないでしょう。

だから、ミチムラ式では「観」の書き方を「ノニ・ふるとり(隹)合体、見る」と示しています。

横棒が何本あるのかわかりにくくなるので、1画ずつの書き順はあえて示していません。

何度も書いて覚えようとするより、この「ノニ・ふるとり(隹)合体、見る」の組み合わせ方を何度か唱えたら、ほとんどの子が一発で書けるようになります。

この組み合わせ方の通りに書けば、書き順も正確です。

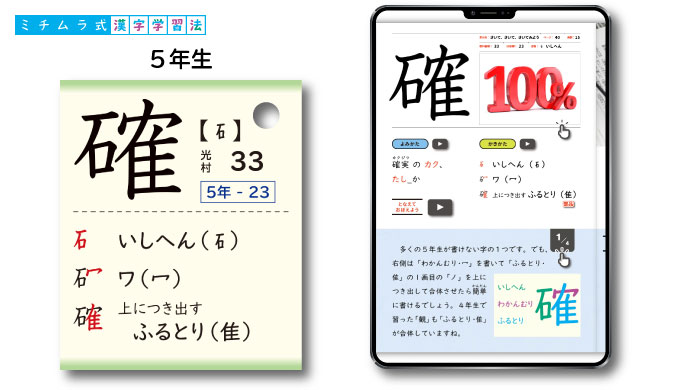

ちなみに、5年生で習う「確」にも「わかんむり」と「ふるとり・隹」が合体した形が出てきます。

「観」のような複雑な字形を覚えるとき、まずは「観」の形をよく見て、部品の場所を確認しながら「ノニ、ふるとり(隹)合体、見る」の組み合わせ方を口に出して何度か唱えてみましょう。

目をつむっても言えるようになったら、頭の中に「観」の形が浮かぶようになります。

すると「ここは何本だったかな?」などと字形を思い出しながら書くのとちがって、書きやすくなったと子どもは感じるはずです。

字の全体像が頭に浮かんでから書けるので、字のバランスが整って、読みやすい字を書けるようになる、というメリットもあります。

手本を見ながら、いきなり写し書きするところから始めると、漢字の全体像がなかなか頭に入っていかないことが多くあるので、まずは覚える字の構成を確認してから始めるようにするのがベターです。

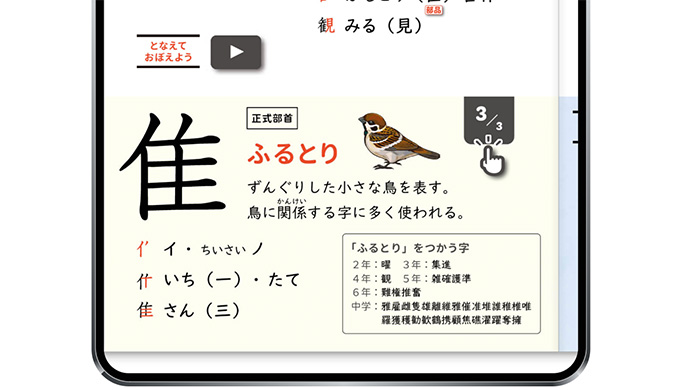

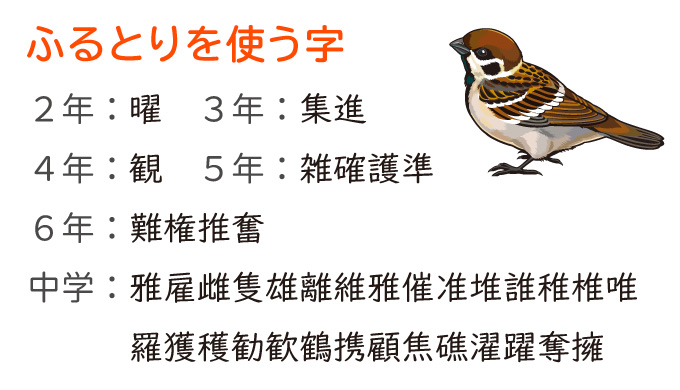

小学校で最初に習う「ふるとり・隹」を使う漢字は、2年生で習う「曜」です。

2年生のときは「曜」の1字だけなので、3年生で習う「進」と「集」を覚えるときに改めて「ふるとり」という名前をインプットしてもよいでしょう。

「ふるとり」を知っていれば、3年生で習う「進」と「集」はあっという間に書けます。

そして、「ふるとり・隹」が「(ずんぐりした)小さな鳥」を表す部品であることを知ってください。

大人なら「隼・雀・雁・鶴・雛」などの鳥に関係する字に多く使われていることに気がつくと思います。

3年生で習う「進」と「集」の意味は、とくにわかりやすいです。

「観」の成り立ちを見てみましょう。

辞書によって書かれていることは少しずつ違いますが、ミチムラ式漢字eブックでは次のように示しています。

漢字の成り立ちは漢字辞典に必ず載っていますが、そこまで読み込んで学習している人は少ないと思います。

しかし、漢字の成り立ちには面白いエピソード、漢字が覚えやすくなるためのヒントがたくさんあります。

辞書のような端的に書かれた文章だけでは興味を持ちにくいので、漢字eブックではできる限り成り立ちをイメージしやすい写真をあわせて示すようにしました。

「進」や「集」と同じように、「ふるとり・隹」の「小鳥」の意味が関係して、空を飛ぶ鳥が地上を見下ろす様子から「観」の「よく見る、全体をながめる」という意味につながることは、4年生なら十分に理解できるはずです。

5年生以上、とくに中学校では「ふるとり・隹」を使う漢字がたくさん出てきます。

しかし、「ふるとり」という名前を覚えて、意味までおさえておけば、これらの字が出てくるたびに何度も書いて覚えようとする無駄な作業が必要なくなります。

だから、3年生までに習う「曜・進・集」を覚える段階で、「隹」の形を「ふるとり」とインプットしておくことはとても有意義ですよ。

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

部品(パーツ)の意味を知ると漢字が覚えやすくなる

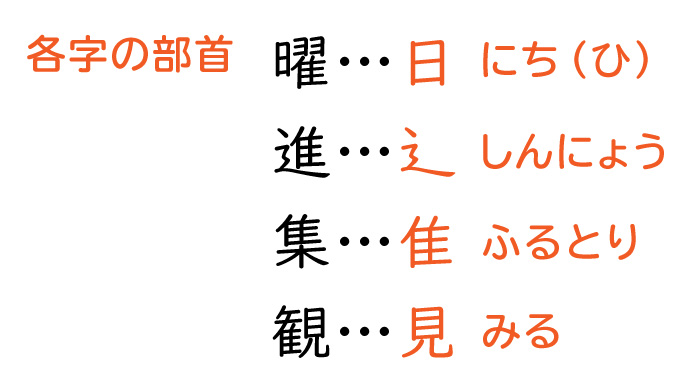

「曜・進・集・観」の4字は、漢字辞典で次の部首に分類されています。

4字のなかで、「ふるとり・隹」が部首になっているのは「集」だけです。

勘違いしている人も多いですが、部首になっていなくても部品に「ふるとり・隹」が使われていることはまちがいありません。

※ そもそも部首とは、漢字を探しやすくするために、それぞれの漢字に使われている代表的な部品をピックアップした索引記号のような存在です。だから、電子辞書やネット検索で簡単に漢字を調べられる現代において、漢字の部首が何かを覚えようとする行為はあまり意味がないとも言えます。

冒頭で述べたように、漢字はどれもよく似た形ばかり。学年が上がって覚えた漢字が増えれば増えるほど、混乱しやすいのが漢字の特徴でもあります。

しかし、それら全てを1字ずつバラバラに覚えようとすると、3〜4年生あたりで暗記できる量の限界に達してしまいます。

だから、それぞれに意味がある部品を活用して、合理的に漢字を覚えようとすることが大切だと考えています。

漢字学習において、整った字を書く、読みやすい字を書ける、書き慣れるなどの要素は大切です。

しかし、書きながら覚えようとするスタイルが苦手な人も多くいます。

だから、漢字を書くための練習と漢字を覚えるステップは、分けて行うのが適切だと思います。

また、低学年の段階では漢字を覚えようとする段階で、「とめ、はね、はらい」を過度に注意するのはオススメしません。

なぜなら、細かい部分にばかり注意がいってしまい全体像に目が向かなくなってしまうからです。

漢字を覚えるのが苦手な子の場合は、とくにその傾向が顕著です。

「とめ、はね、はらい」を意識して書く練習は、できれば習字の時間にやってほしいところです。

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

漢字の「とめ・はね・はらい」どこまで気をつけるべき?

ここまでに示したような部品の組み合わせを意識せずに、一字ずつをバラバラに丸暗記で覚えようとすると、3〜4年生あたりで限界を迎えます。

しかし、漢字に繰り返し使われる部品を効果的に使っていくと、子どもの記憶メモリを有効に使えると思いませんか?

意味ある部品を関連づけることで、知っている漢字や覚えられる漢字が芋づる式に増えていく感覚も味わえると思います。

部品の意味を知っていることで記憶に定着しやすくなり、ド忘れした時に思い出すきっかけにもなるでしょう。

高学年の漢字学習の課題でもある、よく似た字の使い分けも意識できるようになります。

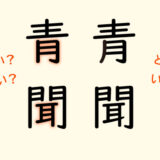

一方で、よく似た形の部品が多いのも漢字の特徴です。

しかし、部品の名前を知っていれば言葉で区別できます。視覚的な記憶だけに頼るのではなく、言葉で分類できたら頭の中もスッキリ整理されるでしょう。

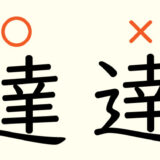

4年生が間違えやすい苦手な漢字とその覚え方「達」

4年生が間違えやすい苦手な漢字とその覚え方「達」

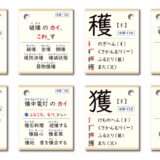

弊社では小中学校の9年間を見通して、小中で学ぶ全ての常用漢字(2,136字)をミチムラ式独自のメソッドで部品に分解した漢字カードと電子書籍の漢字eブック(小学校編のみ)をご用意しています。

中学校の漢字も「ミチムラ式」がオススメな理由

中学校の漢字も「ミチムラ式」がオススメな理由

10回書いて丸暗記するスタイルより、効率よく、合理的に、子どもが楽しめる方法で漢字学習に取り組んでほしいという思いで製作した、ミチムラ式漢字学習法の唱えて覚える学習教材をぜひご活用ください。